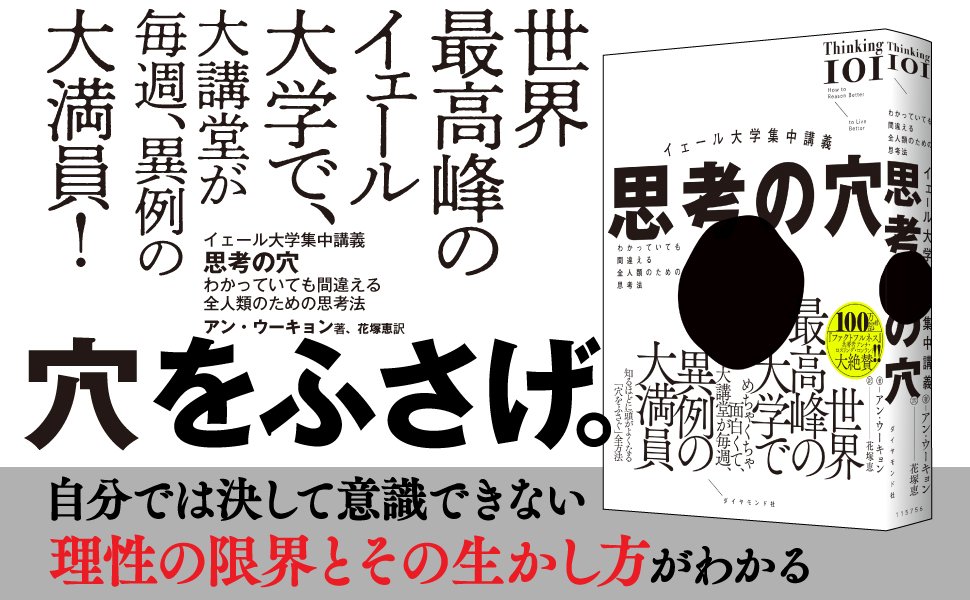

いま、イェール大学の学生たちがこぞって詰めかけ、夢中で学んでいる一つの講義がある。その名も「シンキング(Thinking)」。AIとは異なる「人間の思考」ならではの特性を存分に学べる「思考教室」だ。このたびその内容をもとにまとめた書籍、『イェール大学集中講義 思考の穴――わかっていても間違える全人類のための思考法』が刊行された。世界トップクラスの知的エリートたちが、理性の「穴」を埋めるために殺到するその内容とは? 同書から特別に一部を公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

バイアスは人の認知につきもの

バイアスのかかった解釈で誰かに迷惑をかけられたり、嫌な思いをさせられたりしたときはどうすればいいか?

そういう場合、バイアスは人の認知につきものだと理解していれば、自分とものの見方が違う人に対して寛容になれるはずだ。相手には必ずしも悪意があるわけではなく、たんにその人独自の視点からものを見ているだけかもしれない。

バイアスのかかった解釈をしている人に対し、毎回身構える必要はない。場合によっては、相手のものの見方を変えようとするよりも、視点の違いによって生じた問題の解決に力を注ぐほうが、簡単かつ効果的なときもある。

例をあげて説明しよう。

庭の芝をいつも完璧に手入れしておきたいグリーン氏の家の隣に、「芝の手入れは危険な薬品を使うし、水もムダなので環境に悪い」と思っているブラウン氏が住んでいる。

グリーン氏からすれば、ブラウン氏宅の庭は悪夢のように醜く、有害で手に負えない不快な雑草の温床だが、ブラウン氏の目には、寒さに強い在来種のさまざまな野生の花が咲く美しい庭として映っている。

『グレート・ギャツビー』に出てくるこれとよく似た場面では、ギャツビーは自分が雇っている庭師を隣人宅に送り込んで草の手入れをさせた。だが、仮にグリーン氏に同じことができる財力があるとしても、ブラウン氏の哲学を思えば、そのやり方で二人の関係がよくなるとは思えない。

グリーン氏は、芝の手入れが環境にいいか悪いかを議論するのではなく、ブラウン氏の庭が目に入らないように垣根となる木々を植え、その木々の手入れに意識の矛先を向けるほうがいいかもしれない。

こんな人は直接相手にしてはいけない

――間接的に対応するしかない

自分にとっての道徳に反する意見を持つ人と出会ったときは、どうすればいいのか?

みなさんもご存じのように、他者の世界観を変えることは本当に難しい。今後も良好な親戚づきあいを続けたいなら、親戚が集まる感謝祭のディナーの席で政治を話題にしてはいけないと学んだ人は多いはずだ。

そういうことが起こるから、システムレベルでの政策や規制が必要になるのだ。

たとえば、新型コロナのワクチンは有害だと信じている人を説得し、ワクチンを接種させることは途方もなく難しい。私の友人の友人の友人は生物学の博士号を取得していながら、mRNAワクチンが遺伝子に致命的な損傷を与えるという複雑で誤った理論を展開している。

それでも、彼女の大学生になる娘は、キャンパスに戻る条件として大学からワクチン接種を求められたため、結局ワクチンを接種した。

これは、たとえ人々の意見が大きく分かれていようとも、システムレベルで変えれば公衆衛生が守られるという一例だ。

1972年の雇用機会均等法も同様に、人種、宗教、肌の色、性別、出生国による差別にシステムレベルで対処した取り組みの一例である。

当然ながら、私たちはこれからも、教育を含め、人々が持つ偏見を取り除くために可能な限り努力を続けていかなくてはならない。

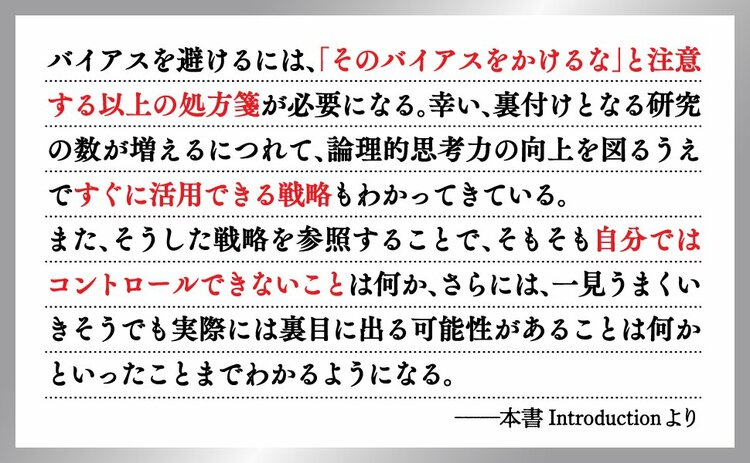

だが、健康、価値観、安全にまつわる自分の考えや思い込みによってバイアスがかかった解釈は、一度形成されたら定着しやすく、変えることは容易ではない。

しかもそうした偏見には、歴史、文化、経済、政治など、社会や組織的な要因から生まれたものも多い。

もっとも、システムレベルで変化を起こすことにも、難しさが伴う。なにしろ、変化を決定する人々も、やはりバイアスのかかった解釈にとらわれやすいのだから。

それでもシステムレベルの問題は、別のシステムによってしか対抗できないこともある。

そういうときは、明確かつ公正に、公共の利益を守ることを目的としたシステムを意識的につくるしかない。

(本稿は書籍『イェール大学集中講義 思考の穴――わかっていても間違える全人類のための思考法』から一部を抜粋して掲載しています)