「この本は、まちがいなく買いだ」。竹内薫氏絶賛の1冊『僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない』。本書は、「宇宙は何でできてるの?」「ビッグバンの時には何が起こったの?」「ダークマターって何?」「宇宙で僕らはひとりぼっちなの?」……こんな「まだ解かれていない宇宙の謎」を解説する「世界一わかりやすくて面白い宇宙入門」だ。本連載では、本書の一部から抜粋して、わかりやすい宇宙の話をお伝えする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

疑問:どうして時間は前にしか進まないの?

時間をさかのぼることができないとしたら、当然こう思うだろう。「どうして時間は前にしか進まないんだろう?」

時間が前に進まなかったらおかしいだろう。

料理をオーブンに入れると材料に戻ったり、暑い日にコップに入れたジュースの中で氷ができたり、食べてしまったガールスカウトのクッキーが口から出てきたり。

どれも前に進むのは見慣れているけれど、逆に進んでいるのを見たら薬の量を減らしたほうがいい。

また、過去に起こったことを思い出すのはできるけれど、未来に起こることを思い出すのは無理だ。

時間には好きな方向というのがあるみたいだけれど、それがどうしてなのかは、ぜんぜんわからない。

どうして時間は前にしか進まないんだろう?

この基本的な疑問に、物理学者は昔から頭を悩ませている。そもそも「時間が前に進む」ってどういう意味だろう?

時間が反対に進んでいる宇宙に住む科学者は、その方向を前と呼んでいるはずだ。だから本当はこう言わないといけない。「どうして時間はこの方向に流れているんだろう?」

最初に考えないといけないのは、時間が反対に流れてもこの宇宙は成り立つかどうかだ。時間の流れは物理法則によって1つの方向に決まっているんだろうか?

どこかの宇宙を写したビデオを観ているとしよう。そのビデオが正しい方向に再生されているか、それとも逆再生になっているか、注意して観察したら言い当てられるだろうか?

たとえば、ビデオには跳ねているボールが写っているとしよう。完璧に跳ね返る(摩擦や空気抵抗でエネルギーが減っていかない)ボールなら、順再生しても逆再生してもまったく同じに見えるはずだ!

ボンベの中で跳ね回る気体の分子とか、川の中を流れる水の分子とかでもそうだ。量子力学でさえ、時間が逆に流れてもぜんぜん問題ない。

ほとんどの物理法則は、時間が前に進んでも後ろに進んでも何も変わらないのだ。

でも全部じゃない。

完璧に跳ね返るボールの例は現実には起こらない。ボールと地面のあいだの摩擦とか空気抵抗とかいった、ボールのエネルギーを熱に変えてしまういろんな作用を無視してしまっているからだ。

君のペットのフェレットが大好きなスーパーボールでさえ、スーパーボールでさえ、何回か跳ねたらだんだん低くしか跳ねなくなって、最後は地面に止まってしまう。ボールのエネルギーはすべて、空気分子やボール分子や地面分子の熱に変わってしまうのだ。

跳ねている実際のボールを写したビデオを逆再生したらどんなに変に見えるか、思い浮かべてみてほしい。

地上に止まっていたボールが突然跳ねはじめて、どんどん高く跳ねていくのだ。

エネルギーの流れ方はますます奇妙だ。空気とボールと地面が少しだけ冷えて、そのぶんの熱がボールの運動に変わってしまうのだ。

この例なら順再生と逆再生の違いを確実に見分けられる。さっき挙げた、料理ができる、氷が融ける、クッキーを食べるといった例でもそうだ。

でもほとんどの物理法則、とくに熱や拡散のミクロの物理は、逆再生でも問題なく通用する。

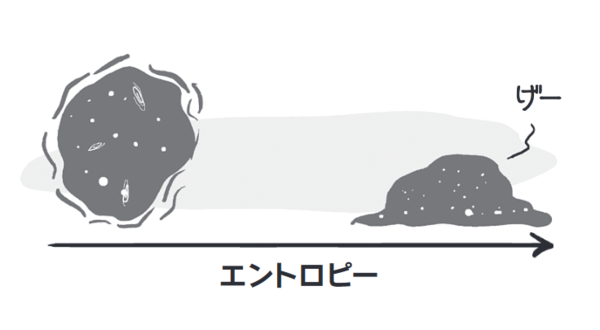

じゃあどうして、マクロなプロセスは一方向にしか進まないように見えるのだろう? それは、ある範囲の中の乱雑さ、いわゆるエントロピーが、時間の方向をとてつもなく選り好みするからだ。

エントロピーは、時間が進むにつれて必ず大きくなる。それを「熱力学の第二法則」という。

エントロピーは、何かの乱雑さと考えたらいい。

餌をやるのを忘れたら、フェレットは部屋をめちゃくちゃにする。そのとき、部屋の乱雑さは増して、エントロピーは大きくなる。

家に帰ってきた君が片づければ、部屋のエントロピーは小さくなるけれど、それにはかなりエネルギーが必要だ。

そのエネルギーは、熱とかイライラとか、ルームメイトに「フェレットはやめとけってあれだけ言ったのに」とぶつぶつ愚痴る声とかで解放される。

部屋が片づく一方で君がエネルギーを解放するので、全体のエントロピーは増える。

本を積むとか、メモを取るとか、エアコンをつけるとかして、ある一部の場所を整理整頓したら、必ずその代わりに乱雑さが、ふつうは熱として生まれるのだ。

第二法則によると、時間が進むにつれて全体の平均のエントロピーが小さくなることはありえないのだ。

(注意:これは確率の問題だ。理屈の上では、怒り狂ったフェレットの群れがたまたま整然と一列に並んで、エントロピーが小さくなることはありえるけれど、その確率はすごく小さい。たまにそういうことが起こるのはありえるけれど、平均ではエントロピーは必ず大きくなるのだ)

よくよく考えるとぞっとする。エントロピーが大きくなりつづけるとしたら、遠い遠い遠い未来、宇宙の乱雑さは最大限に達してしまう。それを「宇宙の熱的死」という。

聞こえは悪くない名前だ。その状態になった宇宙は、どこも同じ温度で、あらゆるものが完全に乱雑で、秩序立った構造(人間など)はどこにも見当たらない。

そうなる前なら、宇宙の乱雑さはまだ最大限に達していないので、どこか一部分の乱雑さと引き換えに別の一部分に秩序を生み出す余裕はある。

次に時間をさかのぼって考えてみよう。過去のどの瞬間にも、宇宙のエントロピーはいまより小さかった(もっと秩序立っていた)。

ビッグバンの瞬間までずっとそうだ。ビッグバンは、新築の家に引っ越しのトラックと小さい子どもたちが到着した瞬間のようなものだ。

エントロピーがいちばん小さかったその最初の宇宙の条件によって、宇宙の誕生から熱的死までどれだけ時間があるかが決まる。

もしすごく乱雑な状態で始まったら、熱的死までの時間はそう長くないだろう。でも実際の宇宙はすごく秩序立った状態から始まったらしくて、エントロピーが最大値に達するまでには長い時間があるのだ。

じゃあどうして、この宇宙はそんなに秩序立ったエントロピーの小さい状態からスタートしたんだろう?

ぜんぜんわからない。でもそれがラッキーだったのは間違いない。

惑星とか人間とかアイスキャンディーをつくるといった、おもしろいことを始めてから終わらせるまでの時間がたっぷりあるのだから。

エントロピーを手掛かりに時間を理解できるのか?

エントロピーは、どういうわけか時間の流れ方を気にする数少ない物理法則の1つだ。

気体分子の衝突を左右する力学の法則など、エントロピーに影響を与えるプロセスのほとんどは、逆方向に進んでもぜんぜん問題ない。

ところがそれがたくさん集まると、時間とともに秩序は下がっていくという法則に従うようになる。

だから、時間とエントロピーは何かしら関係があるはずだ。でもいまのところ、時間とともにエントロピーが大きくなることしかわかっていない。

ということは、山があるから水が低いほうにしか流れないのと同じように、エントロピーがあるから時間は前にしか進まないんだろうか?

それとも、竜巻に瓦礫が吸い込まれるのと同じように、エントロピーは時間の進む方向に従っているだけなんだろうか?

時間とともにエントロピーが大きくなることがわかっても、どうして時間が前にしか進まないのかは説明できない。

たとえば、時間が逆に流れるとともにエントロピーが小さくなっていくような宇宙を考えることもできる。それでもエントロピーと時間の関係は変わらないし、熱力学の第二法則も破られないのだ!

だから、エントロピーは手掛かりにはなるけれど、それでズバリ答えが出るわけじゃない。

でも時間のしくみを解き明かす数少ない手掛かりの1つなので、気をつけて見る価値はある。

エントロピーは時間の方向を理解する鍵になるんだろうか? 多くの人がそう思っているらしいけれど、まだわからない。それどころか、攻略法さえもほとんどないのだ。

時間と素粒子

小さい素粒子になると、時間の流れる方向はたいていどっちつかずになるらしい。たとえば、電子は光子を放出することもあるし吸収することもある。

クォークが2個合体してZボソンになることもあれば、Zボソンが崩壊して2個のクォークになることもある。

ほとんどの場合、素粒子が作用しあう場面を見ただけだと、この宇宙で時間がどっちの方向に流れているかはわからない。でもわかる場合もある。

時間が前に進むか後ろに進むかで違ってくる素粒子の相互作用が1つあるのだ。

WボソンとZボソンが伝える、原子核の崩壊を引き起こす弱い核力は、1方向の時間の流れを好むのだ。

細かい話は理解できなくてもさほど問題ないし、そもそも違いは小さいけれど、実際の話だ。

たとえば、クォーク2個が強い核力で結びついているとき、クォークどうしの組み合わさり方には2通りある。

弱い核力を使うとその組み合わさり方を変えられるのだけれど、一方に移るほうがその反対に移るよりも長い時間がかかる。だから、そのプロセスを写したビデオを逆再生すると、ふつうに再生したときと違って見えるのだ。

それが時間とどう関係があるんだろう? 正確なことはわかっていないけれど、何か役に立つ手掛かりのにおいがする。