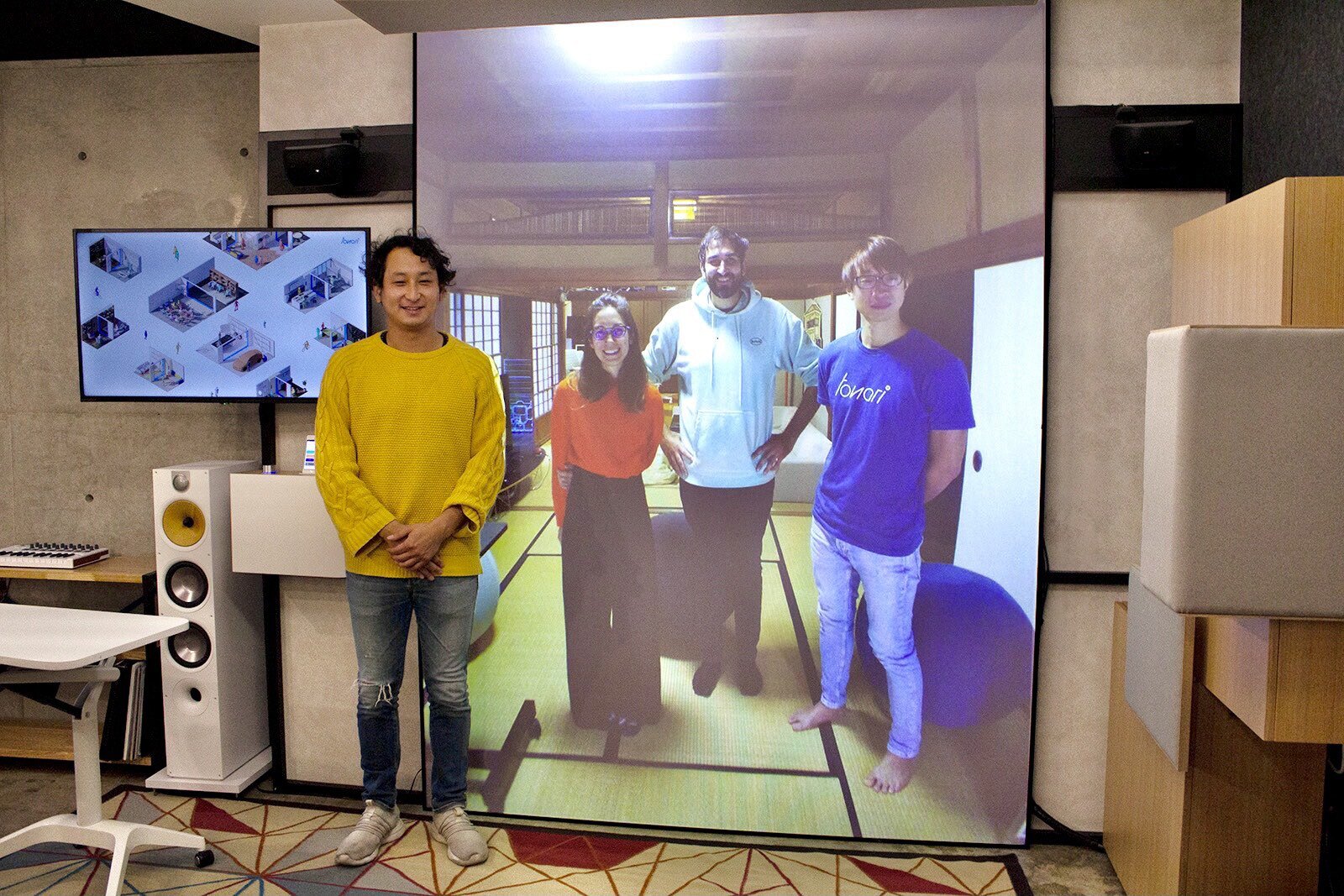

「Straylightで私たちは、さまざまな分野のエンジニア、クリエイターと協力して、新しい空間づくり、あるいは空間の“ハック”を試みました」(キャンベル氏)

録画・録音データの加工から伝送データの構造までゼロから開発

2017年12月、プロジェクトは日本財団のソーシャルイノベーションアワード2017で優秀賞を受賞。これにより、日本財団から年間5000万円の助成金を2018年度から3年間にわたって受けることになり、プロダクトの開発が本格化した。

助成金を受け、プロジェクト初期の母体となったのは非営利団体の一般社団法人tonariだ。「資金のある企業だけではなく、図書館や医療機関、終末医療の施設など、空間や人の距離を縮めるプロダクトが社会インフラとしてどこにでもあるような世界になったら、世の中がどう変わるのかを真剣に考えたい」(川口氏)として、株式会社に先駆けて立ち上げられた。

日本財団によるプロジェクト採択後の6カ月は、既存のテクノロジーを使ってプロトタイプづくりが試みられた。まずはオープンソースのテレビ会議システムをtonariに組み込もうとしたが、「解像度、fps、遅延など、望んでいたスペックに到達せず、安定したやり取りは実現できませんでした」と川口氏は振り返る。

そこで彼らは、ハードウェアの構成・特性を把握し、最新のGPUとアーキテクチャを理解しながら、新しいプログラミング言語を用いて、ゼロからシステムをつくることにした。結果として、映像・音声を録画・録音し、加工して、全体をフルスタックで送るプログラムを、伝送データのパッケージ構造も含めて、初めから用意することになった。

「すべて我々が開発したシステムなので、音声が届くタイミングを変えたりデータ圧縮の度合いを変えたり、色の変更やカメラのゆがみの修整も含めて、すべてに自分たちで手が届きます。空間も含めてトータルでデザインして届ける製品なので、細かいチューニングはとても大切です。ゼロから開発したことで、それができる環境が整いました」(川口氏)

一方、ハードウェアは特定のものに依存することなく「プロジェクターなど、ハードの進化にtonariが乗っかっていけることをイメージしてつくっています」と川口氏。60fps、120ミリ秒以下の遅延、4Kに近い解像度を実現し、「最初の製品版としては満足のいく出来になりました」と語る。

こうしてプロダクトの研究・開発が進む中で、社会課題の理解・解決に加えて、製品化を加速させ、より広くtonariの流通・導入を促進するために、投資家やメーカーとの連携が検討されるようになった。