鈴木さんの影響で、ぼくはいつしか、あまり先の夢を語らず、とりあえず自分に与えられた仕事を、毎日少しずつでも前進させることに集中するようになりました。そのほうがずっと毎日が充実し、変な悩みを抱くことも少なくなりました。

変な悩みとは、「おれはこんなことをしていていいのか」「本当にやるべきこと、やりたかったことは、ほかにあるのではないか」ということ。自分にこだわるがゆえの悩みです。

「求められたとおり、やってみる」

これが「自分を捨てる仕事術」の基本

他人が求めていない「自分がやりたい仕事」にこだわっても、成功する可能性はかぎりなく低い。経験上そう思います。

この本も、編集者の方にお声がけをいただき、「必要とされているならやってみよう」と思って書き始めました。構成も、アプローチも、ぼくが考えたものではなく、編集の方にお任せしています。

それはぼくがクリエイターと向き合うなかで、オリジナリティーや自分に固執する作り手はおもしろいものをつくらない。プロデューサーや関係者の意見をくみ取り、貪欲に外からのアイデアを取り込む、一見自分がないように見える作り手のほうが、ずっといい作品をつくっている、という真実を目の当たりにしてきたからです(御用聞きのようにものづくりをする人は論外ですが)。

「求められたとおり、やってみる」

これが、「自分を捨てる仕事術」の基本の考え方なのです。

20代、若かったぼくは、鈴木さんに「自分を捨てろ」と言われ続けることによって、多くの人の意見を客観的に取り入れ、物事の多様性を知る術を学びました。ひとりではなく、チームで何かをなすことのおもしろさを知りました。

30代、独り立ちして、「自分中心病」を再発したぼくは、改めて自分中心の考え方を捨て、求められる仕事をやってみることによって、多くの仲間を得て、自身の存在の意味と価値を知りました。

ぼくは毎日、自分にこう言い聞かせています。

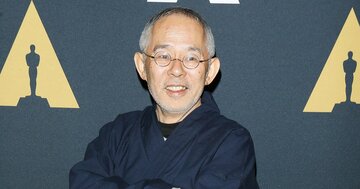

『新装版 自分を捨てる仕事術 鈴木敏夫が教えた「真似」と「整理整頓」のメソッド』(WAVE出版)

『新装版 自分を捨てる仕事術 鈴木敏夫が教えた「真似」と「整理整頓」のメソッド』(WAVE出版)石井朋彦 著

「自分より優れた人を真似て、相手と自分自身を知ろう」

「自分の意見を主張するよりも、相手の話を聞こう。相手の話のなかから、何が大事かを見出すことに集中しよう」

「何をやりたいか、ではなく、何ができるかを、考えよう」

「自分がやるのではなく、チームのだれに任せるかを具体的に決めよう」

それでも、自分自身にこだわって、「おれはこう思う病」が出てきてしまうときは、とっておきのひと言を自分に言い聞かせます。

「日本でもっともすごい仕事をしている人たちが自分へのこだわりを捨てているのだから、この方法以外の道はない」――と。