「米軍機の攻撃で、1944年末には硫黄島の陸軍戦闘機は壊滅状態となり、私たちの部隊は千葉県の原隊に戻ることになりました。1945年1月8日のことです。この日、司令部壕の近くで飛行場に向かうトラックを待っていると、栗林中将(※編集部注/硫黄島防衛の最高指揮官・栗林忠道。戦死後、陸軍大将に昇進)が部下5~6人を連れて通りかかり、ふと足を止められました。私たちの隊長は、前に進み出て本土への帰還を報告しました。栗林中将は、私たちのうちの一人が首から骨箱をぶら下げているのに気づき『この兵はどうして亡くなったのですか』と聞かれました」

そこでの栗林中将の行動は意外だった。

「仲間が、戦死した状況をかしこまって説明すると、栗林中将はまるでわが子をねぎらうように、悲しい表情をして骨箱をしばし抱かれました。偉いなあと思いましたね。厳しい人だったらしいのですが、私たちが会ったときは『おじさん』という感じですね。私たちの部隊は在島中、敵機に対してほとんど打撃を与えられなかったわけです。栗林中将はそのことを知っていながら『ここの兵隊たちは、あなたたち(戦闘機部隊)の努力にみんな感謝しています』とおっしゃった。それから、こうも話してくれました。『今からあなたたちが帰る日本の本土も、これからはここと同じ戦場なんです。だから一緒に頑張りましょう』と。とても優しい話し方でした。印象としては、落ち着いていましたねえ。魅力がありましたなあ」

硫黄島最後となったこの日、西さんは生涯忘れられない「顔」を見た。それは島の兵士たちが別れの際に見せた表情だ。

「本部壕前でトラックに乗り込んだときのことです。トラックの周りに大勢の兵たちが見送りに集まってくれました。みんな島で顔なじみになった人たちです。短い期間ではありましたが、これほど親密になる出会いは、それまで経験したことがありませんでした。別れの言葉を交わしたとき、彼らは皆、笑顔だったんです。彼らの中には『自分も本土に帰りたい』と言う人は誰一人いませんでした。神々しいまでに美しい笑顔でした。そして、私たちが乗るトラックが見えなくなるまで、彼らはずっと手を振り続けていました」

そして8月15日、終戦の日を迎えた。戦後は中央大学に復学し、卒業後、高校の英語教諭の道を歩んだ。

「部隊の仲間とは終戦後、それっきりです。一人だけ同郷の学徒兵とは会って『いつかまた硫黄島に行こう』なんて話していましたが、彼は長く生きられませんでした。硫黄島で爆撃を受けて埋もれ、肺の中に土がたまり、それが病となって終戦の10年後ぐらいに他界しました」

戦後、硫黄島は米軍や自衛隊の拠点となり、一般民間人の自由な渡島は認められない。僅かに年数回、認められている国など主催の慰霊行事でも、参列者は自由な単独行動は許可されない。用意されたバスに分乗し、事前に定められた戦跡を巡るだけだ。戦後、慰霊行事に参加した西さんも、現地で残念な思いをすることになった。

「私が行きたかったのは、友達(蜂谷さん)を埋葬した元山飛行場の先の方でした。そこと栗林壕(兵団司令部壕)と(自分が駐屯した)元山飛行場。その3ヵ所だけは絶対に見たかったんだけど、車の運転手が全然、止まってくれないんですよ。それで私も墓に行けなかったし、栗林壕の前を通りながら、行けなかった。残念無念でした」

西さんが急逝したとの連絡は2022年7月に伝えられた。最後となってしまった9回目(2022年2月18日)のインタビューで、西さんは噛みしめるように話した。

「(遺骨収集は)やめちゃいけない。当然じゃないですか。慰霊祭もいつまでも続けてもらいたい。衛生兵が蜂谷の指を切るとき、しょっちゅうやっているような手慣れたもんでしたね。それぐらい多くの兵士が米軍上陸前の砲爆撃で死んでいた。空襲警報が鳴っている間、兵士たちは壕の中で、自分の国(故郷)の話なんかしていましたね。だからやめちゃだめですね。(遺骨については)全員帰したいですよね。遺族もかわいそうだ。私の姉も出征するときに、行くなって言ったんですよ。送る者は、悲しんでいた。それが常でした」

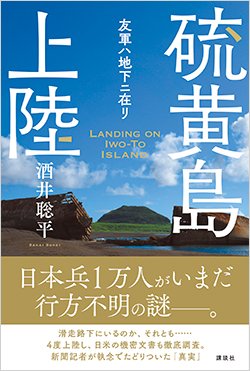

『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』(講談社)

『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』(講談社)酒井聡平 著

西さんの訃報を受けて悲しみに暮れる中、僕は思った。

戦争で父や夫、友人を失った人が誰一人いなくなる時代はもう目前に迫っている。かけがえのない人の遺骨の帰りを生涯、願い続けた人たちにとって、叶わぬまま世を去る悲しみは計りしれない。

従来のペースで延々と続けていくのか、従来以上にボランティアを募ってペースを上げるのか、それとも、遺骨収集の予算を縮小して慰霊行事の予算を拡充するのか。戦争当事者世代なき時代の戦没者遺骨への対応は、せめて戦争当事者世代が望む形であってほしいと僕は思う。そのためには、遺族らがまだ健在のうちに政府は議論を始めなくてはならないのではないか。