南岸低気圧による太平洋側の雪

太平洋側の降雪は、日本海とは仕組みが違います。

関東では本州の南岸を通る「南岸低気圧」によって雪が降ることがほとんどですが、この予測は非常に難しいのです。なぜなら、様々なプロセスが複雑に関わっているからです。

関東は基本的に平野で、西から北側に山があり、東から南側は海に囲まれているという特徴的な地形をしています。これはアメリカ東海岸、アパラチア山脈の東側の地形とよく似ていて、東海岸でも南海上を低気圧が通過するときに雪が降ります。

低気圧の発達度合いや位置、雲の広がり方、雲から何がどのくらい降るか、地表面の状態はどうなっているのか――これらの一つひとつが、関東で雨が降るのか、雪が降るのか、そもそも降らないのか、雪が降るとすればどのくらいの量になるのかに相互に関わっています。しかも、雪雲の物理特性を中心に、まだわかっていないことも多くあります。

関東の北に高気圧がある状態で低気圧が南に近づくと、東寄りの風が吹き、それが山にぶつかって南向きの北風に変化します。このようにして関東で低い空の冷たい風が強まることを「コールドエア・ダミング(Cold-Air Damming)」といいます。

南岸低気圧そのものが反時計回りの風なので、暖かくて湿った南東風がコールドエア・ダミングの冷たい北寄りの風にぶつかると、関東の南部や南海上で「沿岸前線」が発生し、これが雨と雪の境目になることがあります。

コールドエア・ダミングの強まりや沿岸前線の位置の予測も非常に難しいのです。雪や雨の降り方によっても、地上の空気の冷え方、高気圧の強まり方、北寄りの風の強さは変わります。

「経験則」の限界

南岸低気圧の進路と「関東で雨が降るか、雪が降るか」については、過去には「経験則」が予報に使われていました。「低気圧が八丈島の北側を通ると暖気が入るため、関東では雨が降る」「八丈島の南側を通ると暖気が入らず、寒気の中にいるので雪が降る」というものです。

しかし、二〇一四年二月に関東甲信に歴史的な大雪をもたらした低気圧は八丈島の北を通ったにもかかわらず、関東に上陸し、そのときでも大雪の持続していた地域がありました。経験則が当てはまっていなかったのです。

そこで、過去六十年ぶんほどのデータを調べたところ、低気圧の進路だけで関東で雪が降るか雨が降るかを判断はできないことが明らかになりました。この経験則が広まった当時の調査研究では、事例数が少なく、期間も限定的で偏っていました。

より詳しく調べたところ、そもそも日本全体、広い範囲で寒気の強いときに雪が降っていました。北からの寒気の流入が強ければ、当然、雪は降りやすくなるのです。

とても強い寒気が流入していれば進路に関係なく問答無用で雪が降ります。しかし、難しいのは気温が微妙なときです。そのような場合、前述のように雲の広がりや雲の中で何が成長するか、コールドエア・ダミングや沿岸前線なども複雑に関係するので、予測が難しくなります。

二〇二三年一月にも、雨の予報だったのに実際には雪が降ったということがありました。現在の技術でも、正確な予測は難しいのが南岸低気圧による首都圏の降雪現象なのです。

大雪がどのように発生するのかなど、そもそもまだよくわかっていないことがあります。予報の確度をどのように上げていくのか、今後も気象研究者たちの奮闘が続きます。

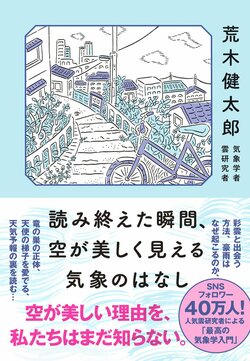

(本原稿は、荒木健太郎著『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』から抜粋、編集したものです)

雲研究者・気象庁気象研究所主任研究官・博士(学術)。

1984年生まれ、茨城県出身。慶應義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。地方気象台で予報・観測業務に従事したあと、現職に至る。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取組んでいる。映画『天気の子』(新海誠監督)気象監修。『情熱大陸』『ドラえもん』など出演多数。著書に『すごすぎる天気の図鑑』『もっとすごすぎる天気の図鑑』『雲の超図鑑』(以上、KADOKAWA)、『世界でいちばん素敵な雲の教室』(三才ブックス)、『雲を愛する技術』(光文社新書)、『雲の中では何が起こっているのか』(ベレ出版)、新刊に『読み終えた瞬間、空が美しく見える気象のはなし』(ダイヤモンド社)などがある。

X(Twitter)・Instagram・YouTube:@arakencloud