写真はお笑いコンビ、シャンプーハットのこいでさん(左)、てつじさん Photo:SANKEI

写真はお笑いコンビ、シャンプーハットのこいでさん(左)、てつじさん Photo:SANKEI

日本では空き家が急増しており、2038年には2300万戸に達するという予測があるほど。親が亡くなって実家が空き家になれば、相続した所有者にとって大きな負担となるほか、近隣の不動産価格や街のイメージダウンなどによる社会的コストも見逃せない。こうした問題の処方箋として、空き家処理のプロである筆者が勧めるのが、セカンドプレイス、サードプレイスの考え方だ。※本稿は、『今すぐ、実家を売りなさい 空き家2000万問題の衝撃』(光文社)の一部を抜粋したものです。

古くなった空き家を使った町おこし

廃れたエリアを蘇らせる秘訣とは

空き家への対処法は、早い対処であれば、スムーズに前に進んでいきます。当たり前のようで、なかなかできないこの対処を、ぜひ心がけてください。

しかし、「そんなに都合よく売れたり貸したりできるのは、都市部などの不動産の価値がそもそも高いエリアに限った話では?」と疑問を持った方もいると思います。いえいえ、都市部だけではありません。このあとにも述べていきますが、とくに今は、地方や築古の物件にも大きな可能性があるという追い風が吹いているのです!

コロナ禍を経ての働き方の変化や価値観の変容、サステナブルといわれる古いものを大切にする流れを受け、国の施策にも、地方創生というキーワードが目立ちます。こういった世の中の潮目の変化によって起こっている事例をいくつか解説しましょう。人に役立つ空き家の活用方法によって、うまくいっているところがたくさんあるのです。

昔から、「一人踊って、二人踊って三人目が踊ったら、みんなが集まって踊り出す」と言われます。大阪の蒲生四丁目がそんな街になっているのを、ご存知でしょうか。

大阪市城東区の蒲生四丁目は、もともと大正時代から残る米蔵や、戦前から残る長屋や古民家が建っているエリアでした。建物が老朽化して廃れていた街を、一人の設計士さんが、まず長屋の1軒をおしゃれに改装したのです。

そして、2軒、3軒……と増やしていったところ、おしゃれな人が集まってきました。レストランやカフェ、味わいのある居酒屋となって、古い家や長屋が再生したのです。

今や、「がもよん」といったらおしゃれな街の代名詞。たった一人から始まった活動は、「がもよんにぎわいプロジェクト」となり、長屋や古民家を人が行き交う街として生き返らせました。行政や街の人が、まちづくりに取り組んだのです。

古い家でも、こういった可能性があるのです。そのことに気づいて、こうした意志を持った人はもちろん、所有者さんも、行政も、えいやっと始めることが必要なんですね。

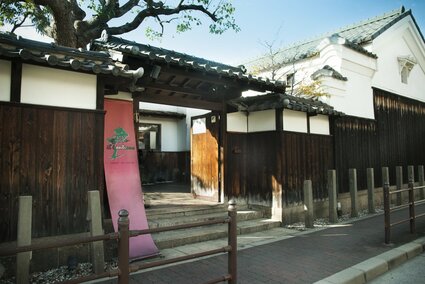

生まれ変わった蒲生四丁目(大阪市城東区)。古い家を再生することで、街ににぎわいが戻ってきた(本書より)

生まれ変わった蒲生四丁目(大阪市城東区)。古い家を再生することで、街ににぎわいが戻ってきた(本書より)