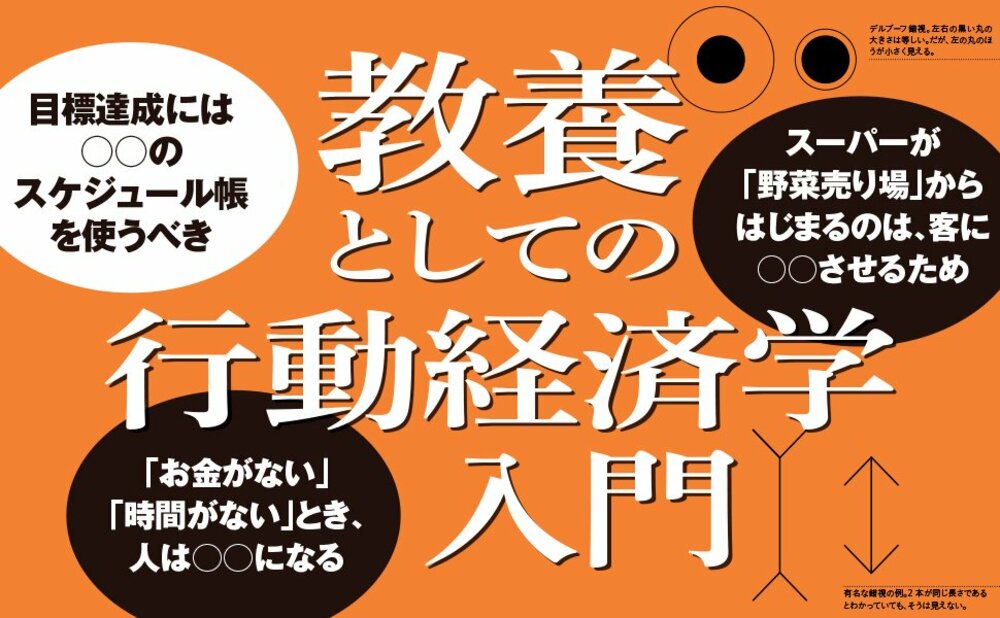

人を動かすには「論理的な正しさ」も「情熱的な訴え」も必要ない。「認知バイアス」によって、私たちは気がつかないうちに、誰かに動かされている。人間が生得的に持っているこの心理的な傾向をビジネスや公共分野に活かそうとする動きはますます活発になっている。認知バイアスを利用した「行動経済学」について理解を深めることは、様々なリスクから自分の身を守るためにも、うまく相手を動かして目的を達成するためにも、非常に重要だ。本連載では、『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から私たちの生活を取り囲む様々な認知バイアスについて豊富な事例と科学的知見を紹介しながら、有益なアドバイスを提供する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

考えること=できなくはないけど、あえてしたくない

人々は本当にものぐさなのか? そうとも言える。

だが、それは脳の欠陥ではなく、仕様だとも言える。(精神的な)努力を避けようとするのは、賢く効果的な脳の戦略なのだ。

脳には、限界がある。だが、思考能力の限界は、身長のように目に見える特徴とは違って、はっきりとは認識しにくい。

それもある意味で当然だ。頭のなかで何を考えているかは、つかみどころがない。だからこそ、非現実的なことが可能だと思ってしまう。

「心から望めば、どんなことでも可能だ!」─と、私たちは考える。「人間は、脳の一部しか使っていない」ともよく言われる。だが実際には、脳はフル活用されている。

私たちの頭蓋骨のなかには、1キロ超の灰白質しか入っていない。腕や足と同じく、脳にも物理的な限界がある。

脳の重さは体重の2パーセントしかないが、酸素やカロリーは全消費量の20パーセント(1日当たり、脂っこいハンバーガー1個分に相当)も消費する。

脳は、このエネルギーを使って多数の決断をすることで、私たちが健康かつ安全に暮らせるようにしている。

人が下す意思決定の数は、1日に約3万5千回だと言われている(誰が数えたのかはとても気になるところだが)。

ずれたメガネを直す、文字を入力する、ちょっと水を飲む……。次々とすべきことが起こり、脳はそのたびに意思決定しなければならない。

意思決定の際、脳は情報を処理する。計算や事実確認、知的な思考には、主に前頭前野が使われる。

だが、前頭前野の能力には限界がある。

進化的に、前頭前野は脳の他の部位より後に現れ(他の部位より1億年ほど後に出現した)、脳全体のなかで大きなスペースを占めてはいるが、他の部位のように効率的には発達していない。

つまり、くしゃみや驚きなどを司る脳の部分ほど素早く働かないのだ。

それゆえ、ノーベル賞を受賞した経済学者のダニエル・カーネマンはこう言った。

「人間にとっての思考とは、猫にとっての水泳だ。つまり、できなくはないけど、あえてしたくはないものなのだ」

カーネマンは、人間の脳の意思決定メカニズムには、「システム1(速い思考)」と「システム2(遅い思考)」の2つがあると主張している。

システム2は、理性的な思考のこと。頭のなかで聞こえる「小さな声」を発しているのもこのシステムだ。

システム1は、電光石火のようなスピードで、大量の意思決定を「自動操縦」で行うシステムのこと。

たとえば、自転車でどこかに行ったとき、目的地に着いたあとで、どの道から来たのか思いだせないことがある。

頭のなかで小さな声(遅い思考の「システム2」)がぶつぶつ言っているあいだ、この自動システムはあなたがペダルを漕ぎ、ハンドルを切り、ブレーキをかけ、曲がり、左右や後ろを確認したりすることを司っていたのだ。

ほとんどの人は、意思決定の95~99パーセントを、この自動的な「速い思考」で行っていると考えられている。

カーネマンは具体的なパーセンテージには触れていないものの、人は多くのことを自動的に行う傾向があると指摘している。

意識的な思考をする前に、現実世界に素早く反応して人はすでに行動しているのだ。そこへ遅いシステムである「広報担当者」が遅れてやってきて、その行動をしたもっともな理由を探すというわけだ。

(本記事は『勘違いが人を動かす──教養としての行動経済学入門』から一部を抜粋・改変したものです)