それは、「何のためにやるのか」「何がやりたいのか」を考えず、とにかく「どうやるか」ばかりを考える思考のあり方です。そして、この思考に「失敗しないように、安全に過ごしたい」が加味されていきます。

こうした思考のあり方を、私たちは「枠内思考」とよんでいます。上司やお客さんの要求の範囲内でどのようにやるかを、自分の過去の経験則に基づいて考えるのが枠内思考です。

「枠内思考」の落とし穴

事実を見落としてしまう

上司やお客さんの要求がそもそも正しいのかは問わないので、その枠内で考えます。それに加え、できるだけ失敗しないように経験則の枠内で考えます。経験が多い人ほど選択肢も多いため、実行へ移す処理スピードが早くなります。こういう人は効率的で行動が早いですから、昭和・平成の組織ではかなり高く評価されます。

これ自体はとてもいいことなのですが、問題は「事実」を見落としてしまうことです。事実と向き合いにくいと言ってもいいのかもしれません。

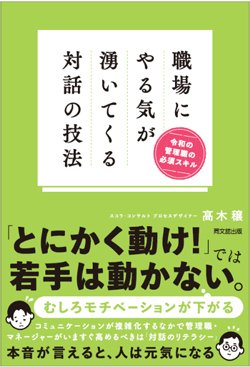

『職場にやる気が湧いてくる対話の技法 令和の管理職の必須スキル』(同文舘出版)

『職場にやる気が湧いてくる対話の技法 令和の管理職の必須スキル』(同文舘出版)高木 穣 著

特に世代が違う部下の育成や動機づけに関して、事実の見落としは顕著に現われます。相手の主観的事実がわからないので、よかれと思い、自分のやり方を押しつけてしまうのです。

枠内思考は、仕事をする上ではとても重要です。大事なのは枠内思考に加えて、事実をきちんと観て、事実と向き合いながら考えるという発想も使えるようになることです。

基本的に、自分が枠内思考にはまっているという認識は持ちづらいものです。特に人間関係や部下育成などに関しては、自分の過去のパターンが強く出やすくなります。したがって、新たな現実の見方のフレームを持つことが有効になってきます。