頭のいい人たちのノートの作り方を徹底研究し、真似をしたことで、何と偏差値35から東大に合格してしまった西岡壱誠氏。昨年、そのノート術をまとめた『「思考」が整う東大ノート。』を出版し、ヒット作となっている。

その後、現役東大生たち3人のノートを見せてもらい、西岡氏が分析。私たちの仕事や勉強への取り入れ方も解説してもらう、という記事を公開したところ、こちらもおおいに好評を博した。

その第二段として、現役東大生で、国際情報オリンピック(IOI)3年連続金メダル獲得という輝かしい経歴を持つ米田優峻さんのノートを、西岡氏が分析。意外にも米田氏は、ノート作りにおいて「目次案作り」にかなりの時間をかけるという。その理由とは?(構成:山本奈緒子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

とにかくレイヤーが揃っている

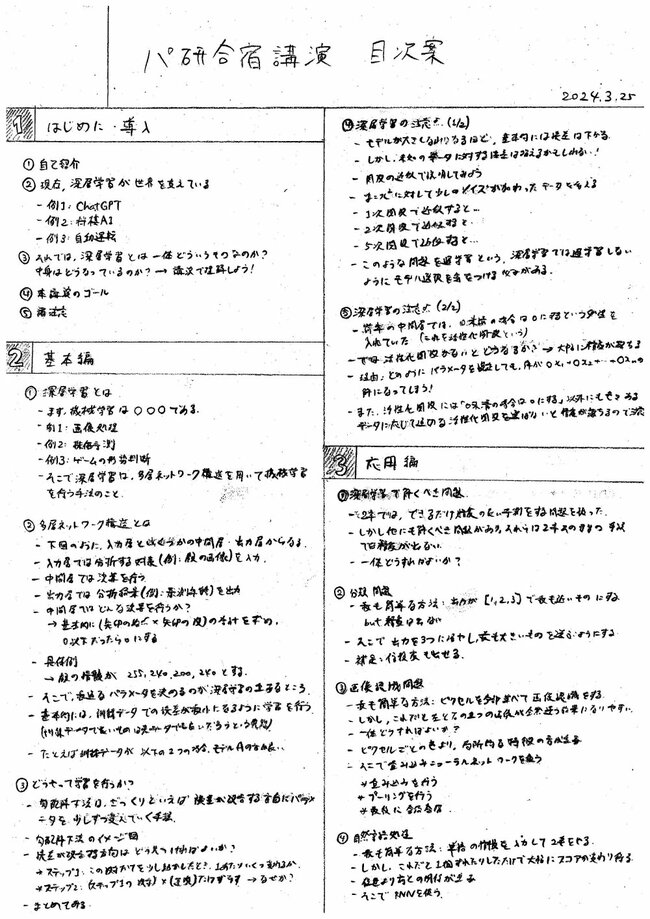

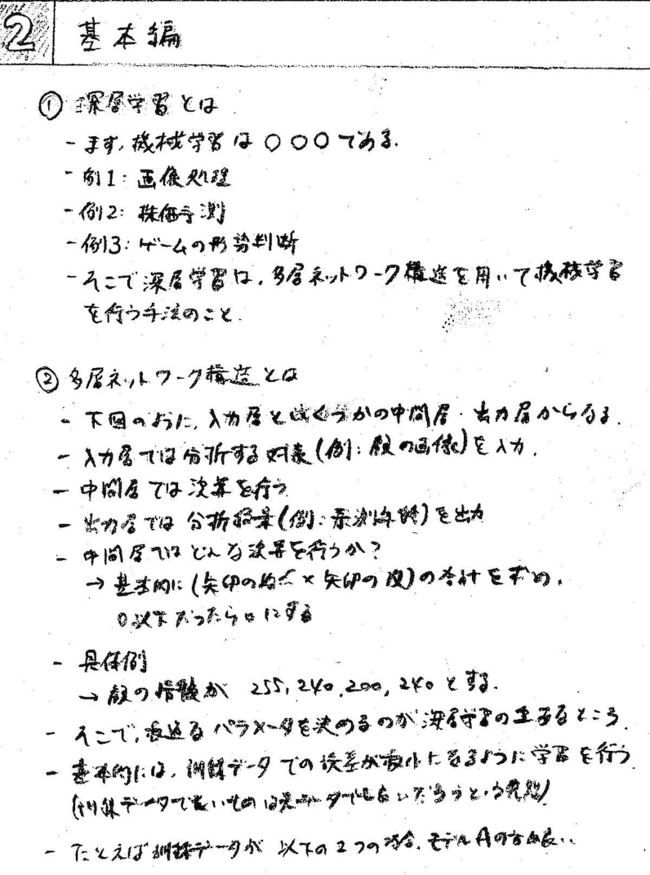

米田優峻(以下、米田):今回は僕の「目次案ノート」をお見せしたいと思います。これは講演をするにあたって、その内容を目次形式にまとめたものです。自己紹介から始まる「はじめに・導入」、そして「基本編」と「応用編」、最後に「まとめ」と、話す内容を4つに分けて整理しています。

西岡壱誠(以下、西岡):この「目次案ノート」を見てまず言えることは、レイヤー(主題ごとに分類したそれぞれの層)がすごく正確だということです。著書『「思考」が整う東大ノート。』でも書いているのですが、見返したとき分かりやすいように、ノート作りにはルールを設けておくことが必要です。その中でももっとも大事なルールとも言えるのが、「レイヤーを揃える」ということなんです。

ちなみに参考までに、代表的なレイヤーの分け方には以下のような型があります。

●「原因」と「結果」で分ける

●「問い」→「答え」と分ける

ただしこれはあくまで一例で、実際は自分の中で理解しやすいように分けてもらってかまいません。

米田さんの場合はまず、「はじめに・導入」「基本編」「応用編」「まとめ」と話す順に項目を4つ設定したうえで、それぞれの項目を複数にレイヤー分けし、各レイヤーごとにさらに細かく話すことを箇条書きしています。

これは先ほど提示したレイヤーの分け方の中の、『「抽象」から「具体」へ』の模範例のような分け方ですね。これによって話す内容の整理ができて自分の中に定着させられるのはもちろん、話すべきことの漏れがないかも確認しやすくなっていると思います。