脳内ホルモンを利用して「貯金脳」をつくる

しかしながら、仕事がストレス源だとわかっていても、人それぞれに事情があるわけで、すぐに転職なんて難しいという人もいるでしょう。

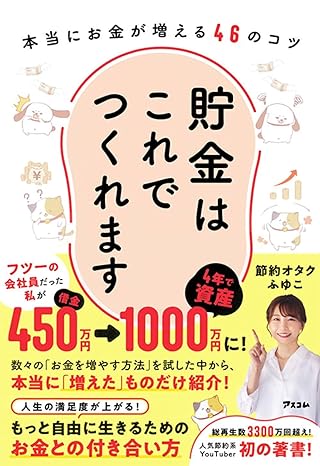

節約オタクふゆこさんの著書『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』(アスコム/税込1540円)

節約オタクふゆこさんの著書『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』(アスコム/税込1540円)拡大画像表示

では、「ストレスを切り離せなかったら、浪費習慣はどうやっても断ち切れないのか?」というと、そんなことはありません。

浪費習慣がストレスコーピングになっている場合、別のストレスコーピングの方法を用意するのが効果的です。

これは、禁煙や禁酒でもいわれることだと思います。

わたしは、転職後にボルダリングに興味を持ち、趣味としてはじめたのですが、これは節約やストレス解消と相性がいいなと感じました。安全対策をしっかりしているので落下しても大丈夫なのですが、いつも「落ちるかも……」という緊張感があり、課題をクリアすれば達成感を得ることもできます。解消しきれていなかったストレスが、壁を登った達成感で打ち消されているような気がしたのです。

ゲームでもストレッチでもウォーキングでも、あるいは読書や大好きな推しの動画を観ることでもなんでもいいので、なにか爽快感や解放感、一時的にでもストレスの原因を忘れられるような趣味や習慣を、節約と一緒にはじめるのがおすすめです。

また、浪費の原因となるストレスの解消には、脳の仕組みや脳内ホルモンの働きを知り、うまく利用していくことも効果的だと思います。ストレスを減らしていくことができれば、それだけ貯金がしやすい「貯金脳」に変わることができるでしょう。

下の図では、脳内ホルモンのうち、「幸せの三大ホルモン」と呼ばれている、代表的なものを紹介しています。

節約オタクふゆこさんの著書『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』(アスコム)より抜粋

節約オタクふゆこさんの著書『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』(アスコム)より抜粋拡大画像表示

なお、このなかのセロトニンには、ドーパミンの過剰分泌をコントロールする役割があるといわれています。なかなかストレス源から離れられないような環境でも、「なんとかストレスを緩和させて節約生活をスタートしたい!」と考える場合には、まずは生活リズムや食生活を整え、セロトニンの分泌を促すことからはじめるとよさそうです。