たとえば細胞老化は、「細胞老化関連分泌形質(SASP:サスプ)」と呼ばれる炎症を引き起こすIL-6などのサイトカインを出して、周りの細胞にまで悪い影響をもたらしてしまいます。脳下垂体、甲状腺、副腎、膵臓などの組織からは成長ホルモン(GH)や甲状腺刺激ホルモン、インスリンなどの化学物質が分泌されることで、神経の活動、代謝などの細胞や組織の機能が変化します。

「ホルモンバランスが悪い」といった言葉が一般的に使われるかと思いますが、実際に成長ホルモンは、老化研究では古くから寿命を制御することが知られている物質です。

「老化の数値化」の確立が

個人にも社会にも不可欠になる

「細胞の弾性」も、細胞間のコミュニケーションツールとして機能を果たしています。たとえば、米スクリプス研究所のアーデム・パタプティアン博士らによって発見された(2021年にノーベル生理学・医学賞が授与)、「メカノセンサーチャネル」とも呼ばれるPIEZO1というタンパク質があります。これは細胞内へカルシウムを流入させることで細胞へシグナルを送るチャネルタンパク質ですが、老化すると隣の細胞が硬くなったり、PIEZO1そのものの機能が低下して周りの環境に適応した細胞機能を保てなくなるようです。

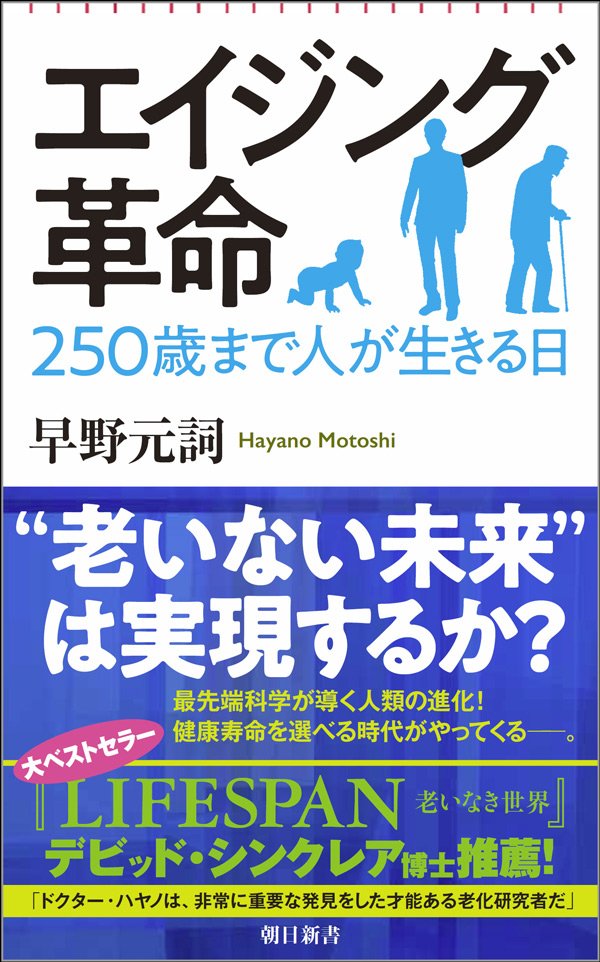

『エイジング革命 250歳まで人が生きる日』(早野元詞、朝日新聞出版)

『エイジング革命 250歳まで人が生きる日』(早野元詞、朝日新聞出版)

カロリー制限によって哺乳類の寿命延伸効果が発表されてからすでに、90年近く経過しています。現在では、化合物による治療法だけでなくmRNA、抗体、細胞などさまざまなツールの開発によって選択肢が多様化しています。

この流れは老化介入方法も同様です。基礎研究レベルからバイオテックに至るまで、老化の克服や疾患の治療だけでなく、交通、通貨、宇宙産業など大いに社会基盤での広がりを見せていくでしょう。ただし、その前に乗り越えるべき大きな課題は、エイジング・クロックという“老化の数値化”を確立すること。これが、個人にとっても社会にとっても必要不可欠になると私は考えています。