収益物件オーナーの

破綻が増えるおそれ

7月8日に厚生労働省が公表した5月分の毎月勤労統計調査速報では、物価の影響を差し引いた労働者1人当たりの実質賃金が前年同月より1.4%減少し、前年比マイナスは過去最長の26カ月となった。大手企業を中心に基本給の引き上げなどが実施されているものの、物価の高騰に追いついていないことに他ならない。

こうした状況下では景気回復の鍵を握る個人消費が喚起されるはずがない。他方、実際の消費には重点分野があり、可処分所得が減少した際には、なお買い続ける分野と買い控える分野の選別が進む。

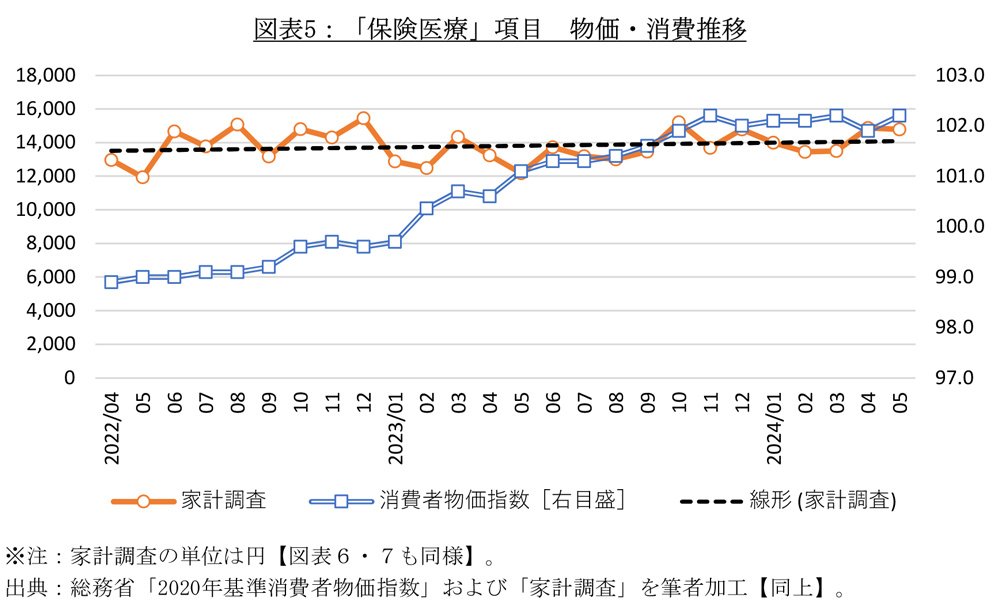

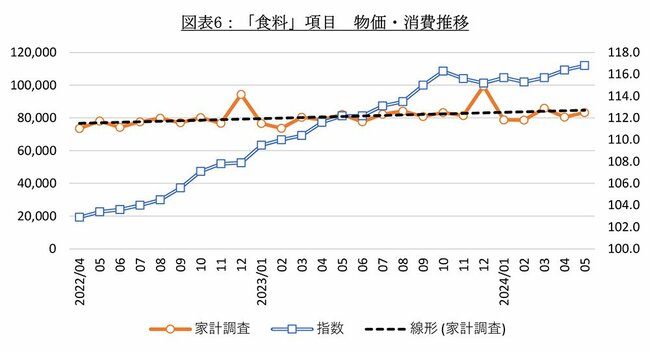

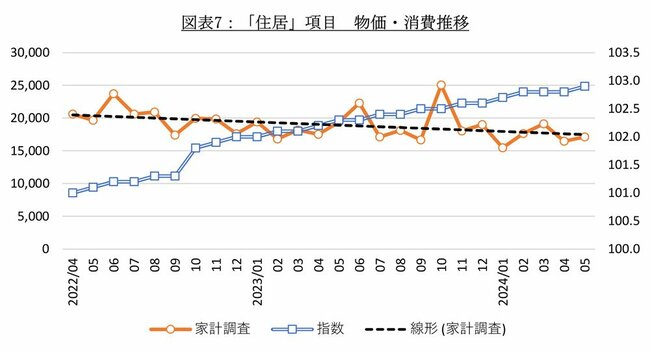

このため、実生活に不可欠な“医食住”に着目し、消費者物価指数の内訳費目と家計調査の「二人以上の世帯のうちの勤労者世帯」の動向を捕捉した。参照期間は、実質賃金が前年を下回り始めた2022年4月以降とした[図表5~7]。

一覧すればすぐに判別できるように、傾斜の違いはあるものの、物価側の消費者物価指数には、いずれも右肩上がりの形状が認められた。その一方で、消費側の家計調査には、形状に違いがもたらされた。このため、後者に線形近似曲線を加えた。

線形近似曲線の動きでは、保険医療にごくわずかな上昇、食料に僅かな上昇がみられた一方で、住居にはやや傾斜のきつい下落が認められる。つまるところ、可処分所得が減少する中で、消費者側は医療や食費への充当を優先し、家賃ほか住居費を削る選択を実施したことに他ならない。

率直に言って、こうした選好は物件オーナーにとって逆風だ。「いざとなれば貸せば良い」と考えていた中で、賃料の引き下げ圧力となるだけでなく、売買価格にも影響を与えかねないためだ。

今年1月には、東京23区内の新築マンション平均価格が1億円を超えたことが大きく報じられた。その一方で、地方部との不動産価格の二極化も進んでいる。国全体では空き家が増え続ける中で、消費者側に「住居費は削らざるを得ない」志向がさらに強まれば、特に地方部での賃料下落を後押しすることになろう。今後の金利上昇が見込まれる中では、収益物件オーナーなどの破綻が増える事象を憂慮する。

(オペレーショナル・デザイン(株)取締役デザイナー/データアナリスト〈沼津信用金庫 非常勤参与〉 佐々木城夛)