公的空間という意識が強まるにつれ

人々は「私」の存在に敏感になる

政治的立場も世代も異なる論者だが、「家庭の延長」としての車内空間が過去のものとなり、「公的空間」と「私的空間」を区別し、前者が後者に浸食されているという理解は共通している。

ただし、重要なことは、「公と私」の混在というよりも、「車内空間は他人同士として尊重しあうべき『公的空間』であるべき」という意識が強くなったからこそ、「私」の存在に敏感になっていった、ということだろう。ここに「家」意識が弱まり、皮肉にも「公共」意識が強くなっていったことが表れている。そしてそれを「大人と若者」という世代間対立へと拡張して論じている。

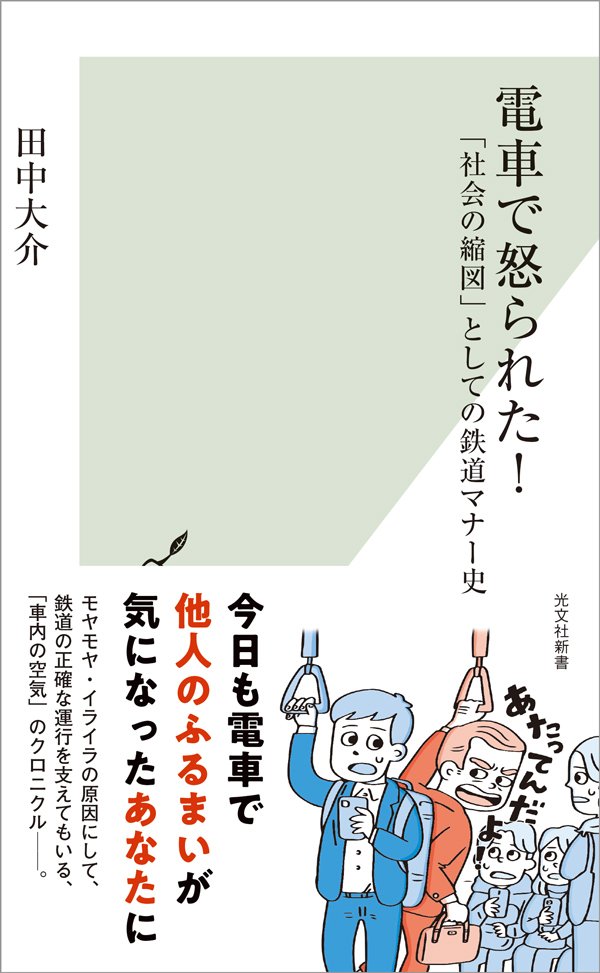

『電車で怒られた! 「社会の縮図」としての鉄道マナー史』(光文社新書) 田中大介 著

『電車で怒られた! 「社会の縮図」としての鉄道マナー史』(光文社新書) 田中大介 著

1980年代後半の『若いやつは失礼』(小林道雄著、岩波ジュニア新書)においては、個人主義の確立がマナー問題の解決であるとしていた。そうしたいいかたは、エチケット言説にみられた戦後民主主義の論法の延長線上にある。しかし、1990年代を通過するなかで、今度は個人主義の行きすぎが批判されるようになる。同じ「個人」を問題にしているのだが、その評価は反転している。

1990年代を通じて電車の混雑率は次第に緩和し、鉄道の車内になけなしのパーソナルスペースが確保されつつあった。しかし、マナー論争で語られる内容は、そこに現れる「個人」をどのように扱うべきかを持て余していることを表現しているようにみえる。

鉄道の規範が世代・性別で分散し、また「個人」を許容する余地が現れたとき、どこからどこまでをマナーとして考えるべきかが見えにくくなっていく。ただし、それは「規範の劣化」や「秩序の喪失」を表しているわけではない。こうしたマナー論争は、よりセンシティブな規範への切迫を生み出していくことになる。