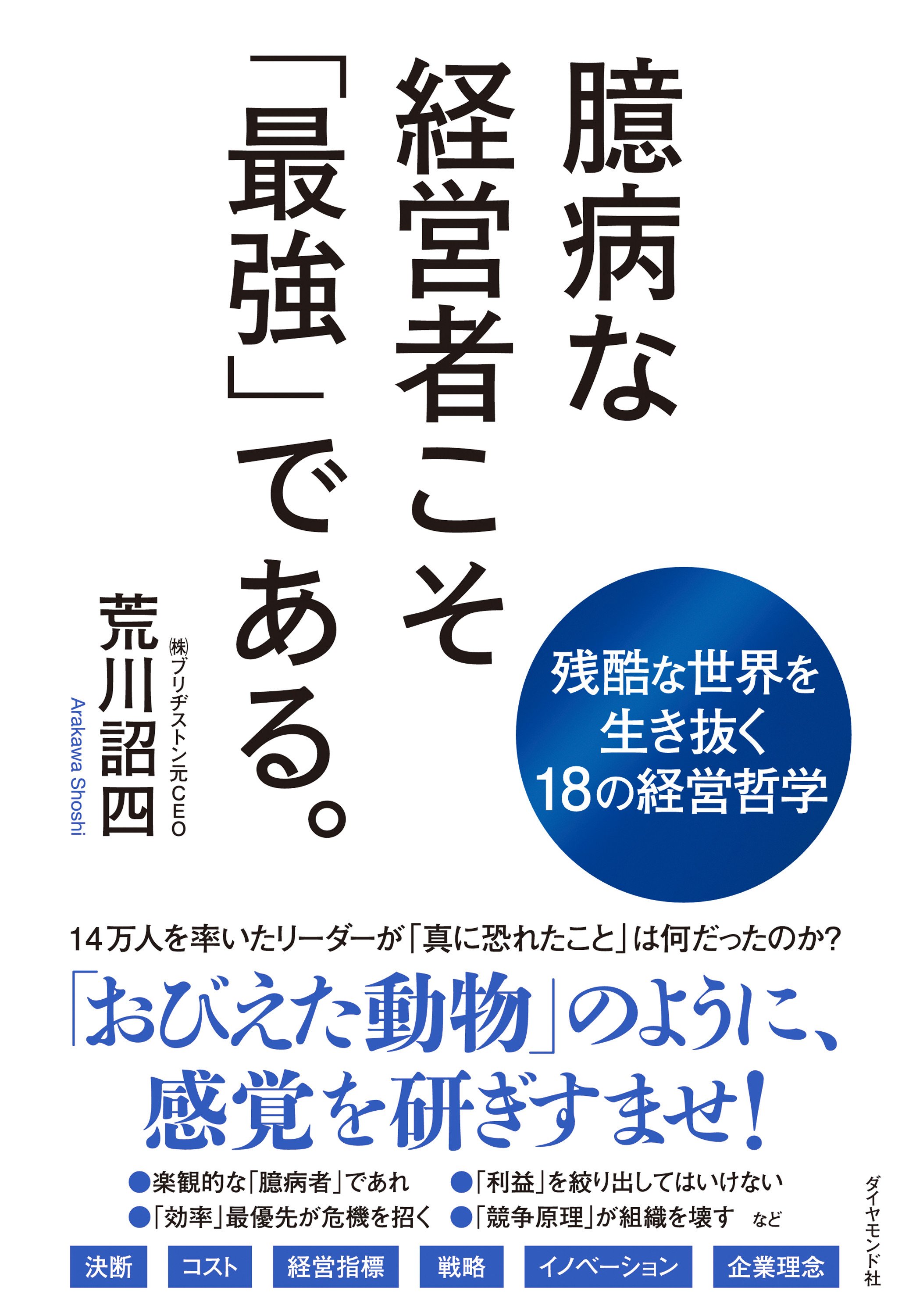

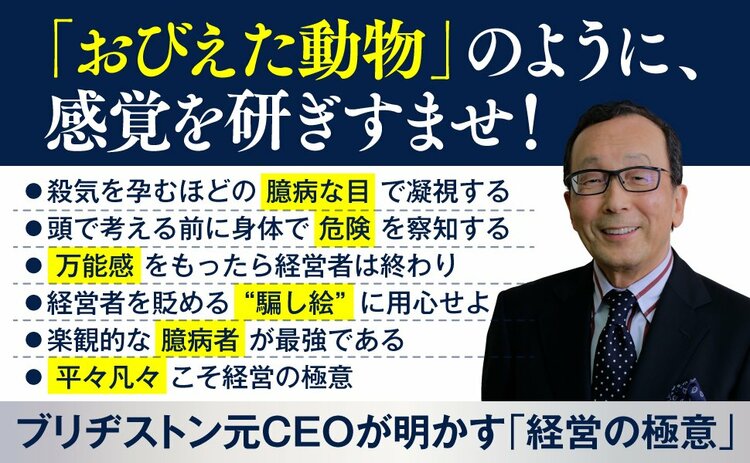

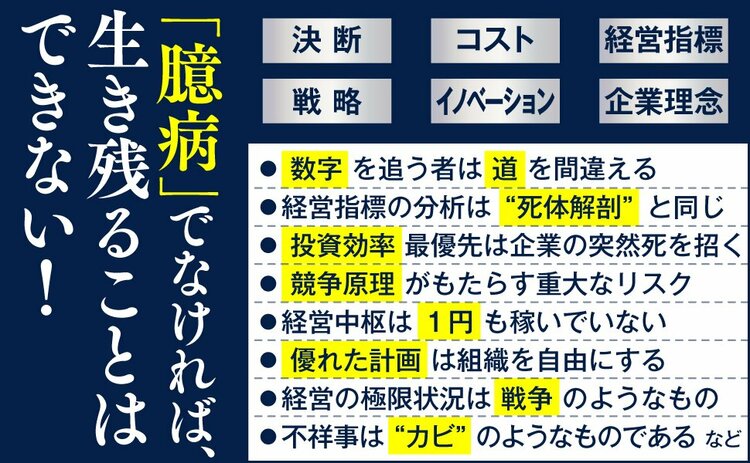

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「欧米型人材」と「日本型人材」の明確な違い

私は、ブリヂストンのヨーロッパ法人のCEOをはじめ、欧米でのマネジメント経験も積んできましたが、その中で、欧米の従業員と日本人従業員には明確な違いがあると考えるようになりました。

たとえば、従業員に対して、ある課題についてのレポートを提出するように求めたとしましょう。すると、欧米の従業員の多くは、財務なら財務、法務なら法務、技術なら技術、PRならPRなど、それぞれがもつ専門性を突き詰めて、非常に尖ったレポートを作成します。

ただし、自分の得意分野についてはきわめて深い検討を行うのですが、その他の領域のことについてはほとんど検討しません。そのため、「財務的にはそうだろうが、それでは法務的には問題がある」といった激論を引き起こすことが多いのです。その意味で、バランス感覚には欠けているきらいがあると言っていいでしょう。

一方、日本人の多くは、自分の得意分野だけではなく、隣接する領域のこともある程度カバーした内容のレポートを作成します。

社内の他部署のことにも目配りをしたバランスのとれた内容になっているので、無用な軋轢を起こすことはありませんが、残念ながら、得意分野の掘り下げは弱い。いわば、裾野は広いけれど、標高は低い山のようなレポートなのです。

「戦闘力」の高い人材とは?

そして、私が評価するのは欧米型のレポートです。

理由はシンプルで、専門性を極めた尖ったレポート(事業提案)のほうが、明らかに「戦闘力」が高いからです。つまり、実際に事業化したときに、他社との競争において優位に立てる可能性が高いということです。

私が思うに、この欧米人と日本人の特性の違いは、歴史的に培われてきた「国民性」「企業文化」のようなものに根ざしているのではないでしょうか。

つまり、「個」の確立を尊重する欧米型の文化と、「和」を尊重する日本型の文化の違いの現れではないかと思うのです。それだけに、これは一朝一夕にできることではありませんが、一般的な日本人が「欧米型レポート」が書けるような「能力」と「メンタリティ」を育てていく必要があると、私は思っています。

経営者に上がってくる提案は全て「妥協の産物」である

そのためには、どうすればいいか?

それにはさまざまなアプローチがあると思いますが、その大前提として、経営者(組織のトップ)に求められる「基本的な認識」について指摘しておきたいと思います。

それは、日本型組織においては、経営者に上ってくる提案はすべて「妥協の産物」であることを認識する必要があるということです。

すでに述べたように、日本人の多くは自らが立案した企画が、社内的な軋轢を生まないように配慮します。あるいは、起案者は尖った企画書をまとめたとしても、上層部や他部署との調整を重ねるうちに、尖っていた「角」が取れてしまい、「戦闘力」の低い“丸まった企画”へと変質してしまうことが非常に多いはずです。

経営者は、このメカニズムに敏感でなければなりません。

なかには、「たくさんの人間が長い時間をかけて検討して、この企画書に結実したのだろう」と、そのままハンコを押す人物もいますが、このような判断は論外です。そもそも、それでは経営者がいてもいなくても結論が変わらないわけで、経営者の存在意義がないと言わざるをえません。

だから、経営者は常に「手元に届いた企画書は“妥協の産物”である」と認識したうえで、「この企画が、本来もっていた価値を失っているかもしれない……」と不安を覚える必要があります。

そして、自ら企画書を読み込んで、その企画の「肝」が何なのかをつかみ取る。不明点や疑問点は関係者を呼んで確認する。こうしたプロセスを通して、その企画が「あるべきだった姿」を描き出す。必要であれば、「丸まってしまった部分」を、経営者の手で尖らせていくのです。

「権力」の本来の使い方

これは、実は経営者にしかできない仕事です。

なぜなら、企画を尖らせた結果、いくつかの部署から抵抗を受けたとしても、それを押し戻すことができるのは、最高権力者である経営者しかいないからです。「権力」とは本来、こういう局面でこそ使うべきものなのです。

もちろん、その時に大切なのは「対話」です。経営者が権力に任せて、抵抗する部署を押さえつけるのではなく、彼らの言い分もしっかり受け止めつつ、「しかしながら、会社全体の戦闘力を高めるには、事業内容を尖らせていく必要がある。みんなで力を合わせよう」といった丁寧なコミュニケーションが必須なのはいうまでもありません。

このように、経営者が、たとえ社内に軋轢が生じたとしても、尖った「戦闘力」のある提案にこそ価値があると示すことには大きな意味があります。なぜなら、「尖ったアイデア」をもつ従業員たちを勇気づけて、「社内の軋轢を恐れる必要はない。自分が本気で思っているアイデアをそのままの形で提案してもいいんだ!」と思ってもらうことができるからです。

経営トップが、このような社内コミュニケーションを何度も繰り返すことによって、従業員たちの意識と組織文化は徐々にではあっても、着実に変わっていきます。そして、日本人の強みである「和」を尊ぶ精神をベースにしながらも、戦闘力の高い「尖ったアイデア」を提案できる従業員が育っていくのです。

経営者自身が「我が身」を振り返る

時々、「うちの社員が『いいアイデア』が出てこないんだよ……」などと不満を漏らす経営者がいらっしゃいますが、まずは、経営者自身が「我が身」を振り返るべきではないでしょうか?

特に、事業提案を受け取った時に「社内調整は取れてるんだね?」「社内調整を済ませてから持ってきなさい」などと言っておきながら、社員に「尖ったアイデア」を求めるのは論外と言えるでしょう。確認戦闘力の高いアイデアを生み出すためには、経営トップが「自分のところに上ってくる提案はすべて“妥協の産物”であることを認識」することこそが出発点となるのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)