「子どものうちは生活習慣病なんてまだ関係ない」と思われるかもしれませんが、子どもの頃に形成された食習慣は、大人になってからも継続されやすく、のちの生活習慣病につながる恐れがあるため、幼少期からできるだけ控えるよう意識しましょう。

一方「不飽和脂肪酸」は、魚の脂や植物性の油に多く含まれ、常温では固まりにくい性質があります。「不飽和脂肪酸」は、「飽和脂肪酸」とは対照的に血中のコレステロールを抑え、血液をサラサラにしたり、脂肪の蓄積を抑えるなど、体によい働きがたくさんあるので、意識して摂りたい油です。中でも、DHAやEPAなどのオメガ3系脂肪酸は、体内で作ることができないため、食事からしっかりと摂取する必要があるのです。

情報の伝達機能を

サポートするDHAとEPA

「不飽和脂肪酸」の中のオメガ3系脂肪酸に含まれるDHAやEPAは、脳の細胞の中に入って脳細胞を柔らかくし、情報の伝達機能をサポートします。また、脳細胞を活性化させる働きもあるので、集中力や判断力、記憶力、情報処理能力といった脳の働きが高まり、学力が向上すると考えられます。乳幼児期に魚を多く食べていた子は、そうでない子どもよりIQが高いという研究結果も報告されています。

また、脳の働きを高める以外にも、血液をサラサラにし、血液中の中性脂肪やコレステロールを減少させたり、皮膚の保湿をしたり、体の炎症を抑えたりと、健康を保つ上でうれしい働きがたくさん!体と脳の健康維持のために、意識して積極的に摂るように心がけるとよいでしょう。DHA・EPAの摂取量の目安は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2020年版)によると、10~11歳で1.6g、12~14歳で2.1g(ともに男女共通)が目安とされています。

料理法によっては栄養が流出

最もおすすめは「刺身」

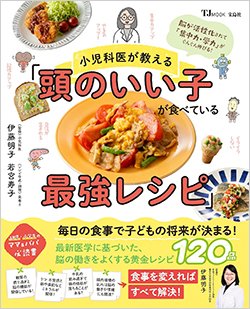

『小児科医が教える「頭のいい子が食べている最強レシピ」』(宝島社)

『小児科医が教える「頭のいい子が食べている最強レシピ」』(宝島社)伊藤明子 監修、若宮寿子 レシピ作成・調理

DHAやEPAは油なので、加熱すると流出しやすく、時間が経てば経つほど酸化してしまいます。ある研究によると、グリルで焼いた場合は生の状態に比べて約85%、揚げた場合は約55%までDHAの含有量が、加熱後に低下するといわれています。

そのため、最もおすすめは刺身で食べることですが、加熱する場合は包み焼きにして溶け出した油まで食べられるようにするなど、油が逃げ出さないよう調理法を工夫しましょう。

また、ひとつの食材からでは、十分な量を摂取するのは難しい場合もあります。無理なく摂取量を増やす秘訣として、「おやつにアーモンドフィッシュやイワシせんべいなどを食べる」、「しらすやじゃこなどをごはんやおかずにプラスする」のもおすすめです。

◇

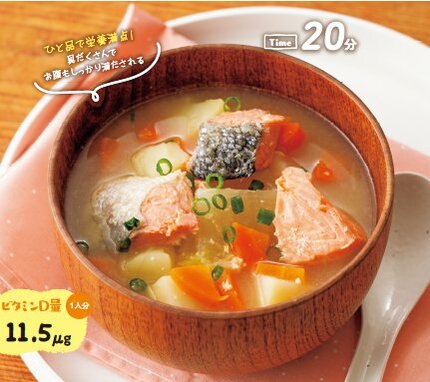

石狩汁

同書より転載

同書より転載

材料(2人分)

甘塩鮭…100g

じゃがいも…100g

にんじん…50g

大根…100g

長ねぎ…15cm

だし汁…2カップ

みそ…大さじ1

小ねぎ(小口切り)…少々

作り方

(1)鮭は4つに切る。

(2)じゃがいもは3cm角程度に切り、にんじんはいちょう切り、大根は5mm厚さのいちょう切り、長ねぎは5mm厚さの斜め切りにする。

(3)鍋にだし汁と2を入れて火にかけ、沸騰したら1の鮭を加えて中火で10分煮る。みそを溶き入れて器に盛り、小ねぎを散らす。