医療記録の管理方法にも、日中で大きな違いがある。中国では、紹介状なしでどの病院でも受診が可能で、都市部のほとんどの病院に救急対応機能が備わっている。最も特徴的なのは、カルテを患者自身が保管する点だ。医療保険証1枚と患者保管のカルテ1冊で、全ての医療機関での受診が可能となっている。

診察後、医師はカルテに診察内容や処方薬を印刷し、患者に返却する。今では、病院の予約から薬代の支払いはもちろん、レントゲンや検血、CTなどの検査結果確認までスマートフォンで可能になっている。筆者も、以前中国へ旅行したときに体調を崩して病院に行った後、その延長で日本の病院を受診。その時に中国でもらったカルテを見せたところ、医師や看護師がみな驚いており、その表情が印象的だった。

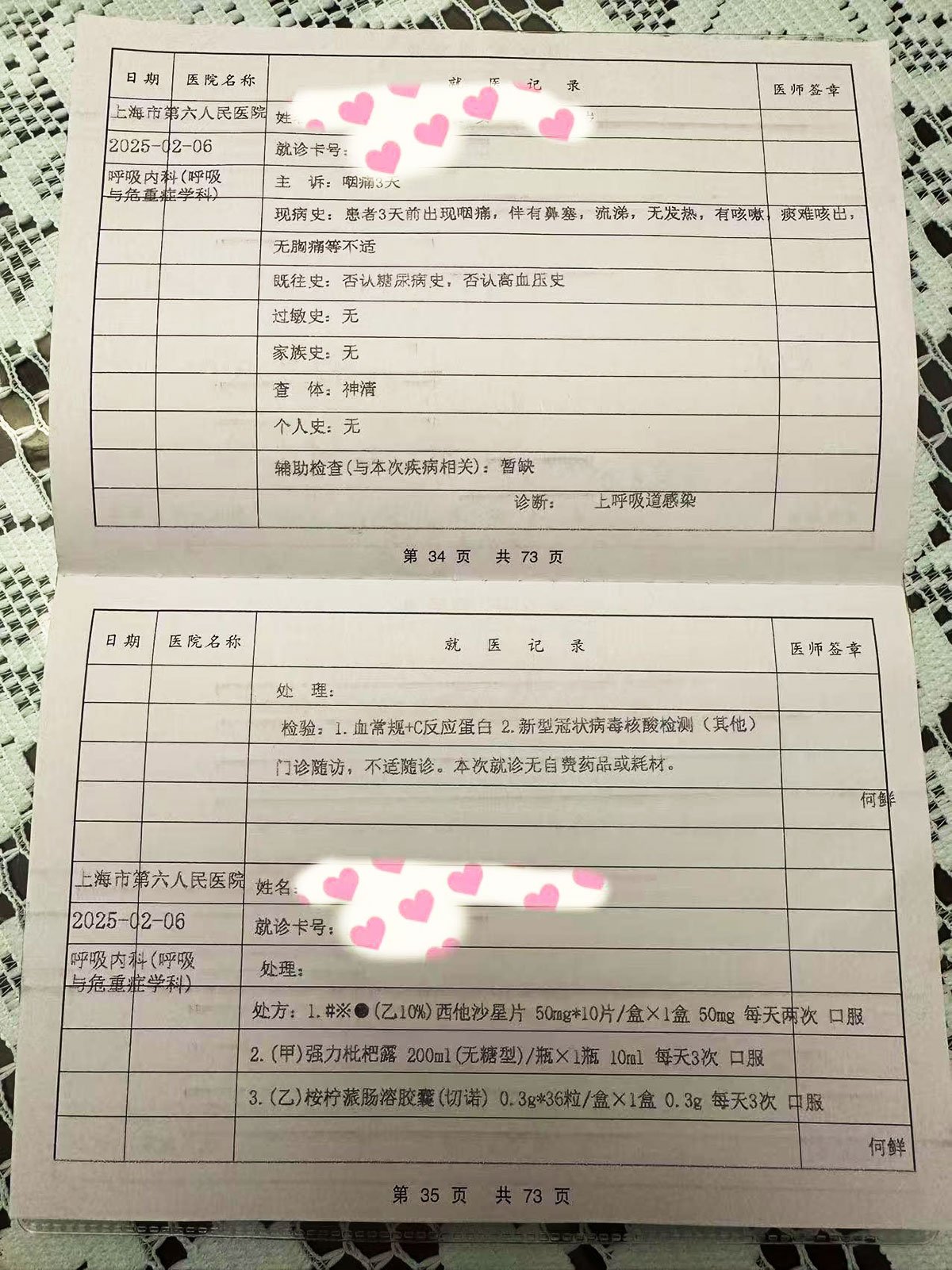

中国のカルテは、日本の銀行の通帳のような形をしており、患者が各自で保管できるようになっている。医師は治療後、それぞれのカルテに治療の詳細を書き込む(筆者提供)

中国のカルテは、日本の銀行の通帳のような形をしており、患者が各自で保管できるようになっている。医師は治療後、それぞれのカルテに治療の詳細を書き込む(筆者提供)拡大画像表示

カルテの表紙にはポケットがついており、カードサイズの社会保障カード(医療カード)が差し込めるようになっている(筆者提供) 拡大画像表示

カルテの表紙にはポケットがついており、カードサイズの社会保障カード(医療カード)が差し込めるようになっている(筆者提供) 拡大画像表示

スーさんが亡くなった悲しみを無駄にしないために

スーさんの突然の死は、深い悲しみとともに、日中台の医療事情や考え方の違い、そして日本の医療システムが海外からどのように見られているかを浮き彫りにした。

また、その後の報道の中で、スーさんが来日する前からすでに体調が悪かったこと、箱根の旅館で救急搬送されたときに東京の病院へ移ることを勧められたがそうしなかったこと(台湾に戻ってから入院しようと考えていたと思われる)が明らかになっている。また、病院を受診したときに言葉の問題があって充分なコミュニケーションが取れなかったのではないか、という指摘もある。

とはいえ、医療機関の利便性や効率性においては、中国と比較すると日本は大きく後れを取っているのは事実だ。病院を受診する側は、海外旅行をするときにはその国の医療システムを調べるなどすべきだろう。そして日本の病院側も、改めて日本の医療システムを見直す契機ではないだろうか。

この悲しみを無駄にしてはいけないと思う。