部下の言葉を

「先取り」している

上長は「僕も気になっていたんですよ」と部下の言葉を先取りして、無意識に自分の考えていることを話し始めてしまっています。

これでは部下の学びは深くなりません。

むしろ、部下は上長の考えに沿ったことを話してしまうのではないでしょうか。

しかし、このケースでは部下は勇気を持って、上長の言葉を否定しています。以下がその部分です。

部下「あっ、いえ、いま困っているのは、プロジェクトの進め方でして。鈴木さんと周囲の関係者とで意見が合わないらしく、進捗状況が思わしくないことなんです」

これに対して上長は、こんな反応をしています。

上長「そっちのほうの話ですか。うん、やっぱりうまく進んでないんだ」

みなさんは、これまでのやりとりをどう感じましたか? 「やっぱり」という表現は気になりませんか?

「やっぱり」とは、“案の定”“上長が予測した通り”という意味です。

1on1は部下のための時間であり、上長が状況把握をするためのものではありません。

大切なのは、鈴木さんと接しているのは部下であり、部下がこの状況から何を学び、次の行動にどう活かしていくのかということです。

ここでの上長の役割は、部下の学びの支援であり、そのための対話であることを意識する必要があります。

一方、ケースBの上長はどうでしょうか。

上長「鈴木さんですか。何かあったんですか? どんなことでしょう」

上長「そうですか。もう少し状況を詳しく話してもらえますか」

この場面で、上長は「もう少し状況を詳しく話してもらえますか」と聞いています。

この問いは上長が「部下と鈴木さんに何があったか」を聞くためのものではありません。上長は「部下と鈴木さんの間にあった出来事」から、部下が深く学ぶことができるように質問しています。

まずは、「部下と鈴木さんの間にあった出来事」を、部下の頭のなかでありありと再生させるために、「もう少し状況を詳しく話してもらえますか」と聞きました。

部下側は、鈴木さんについてぼんやりと状況を思い浮かべるのではなく、具体的な状況を語ることによって、鈴木さんや、部下を含む周りの人との関わりが整理されていきます。

一方で、上長は部下の語りからでしか、「鈴木さんに何があったか」を想像することはできません。

上長は、文字にして数十文字、時間にして数秒の語りで、状況を想像しているにすぎません。

「プロジェクトの進め方について鈴木さんと周囲の関係者とで意見が合わないらしく、進捗状況が思わしくない」という事実について、上長と部下の間には大きな情報量の違いがあります。

にもかかわらず、ケースAでは圧倒的に情報量の少ない上長が、あてずっぽうに、部下に対して助言しています。

上長のほうが鈴木さんについて知っていたり、対応方法のバリエーションを多く持っていると思われる方もいるかもしれません。

しかし、ここでのポイントは、「部下が鈴木さんに対してどう接するか?」「部下が鈴木さんとの関係から何を学んで、次の行動に活かしていくか?」です。

仮に上長が経験豊富で部下に助言したほうが解決が早かったとしても、それでは部下の学びは浅いままです。

だからこそ、ケースBの上長は助言したくなる気持ちをぐっとこらえています。

このような上長の応答は、1on1の導入として理想的です。

1on1では、部下が把握している情報量と上長にもたらされた情報量に非対称があることを前提で話をすることが求められます。

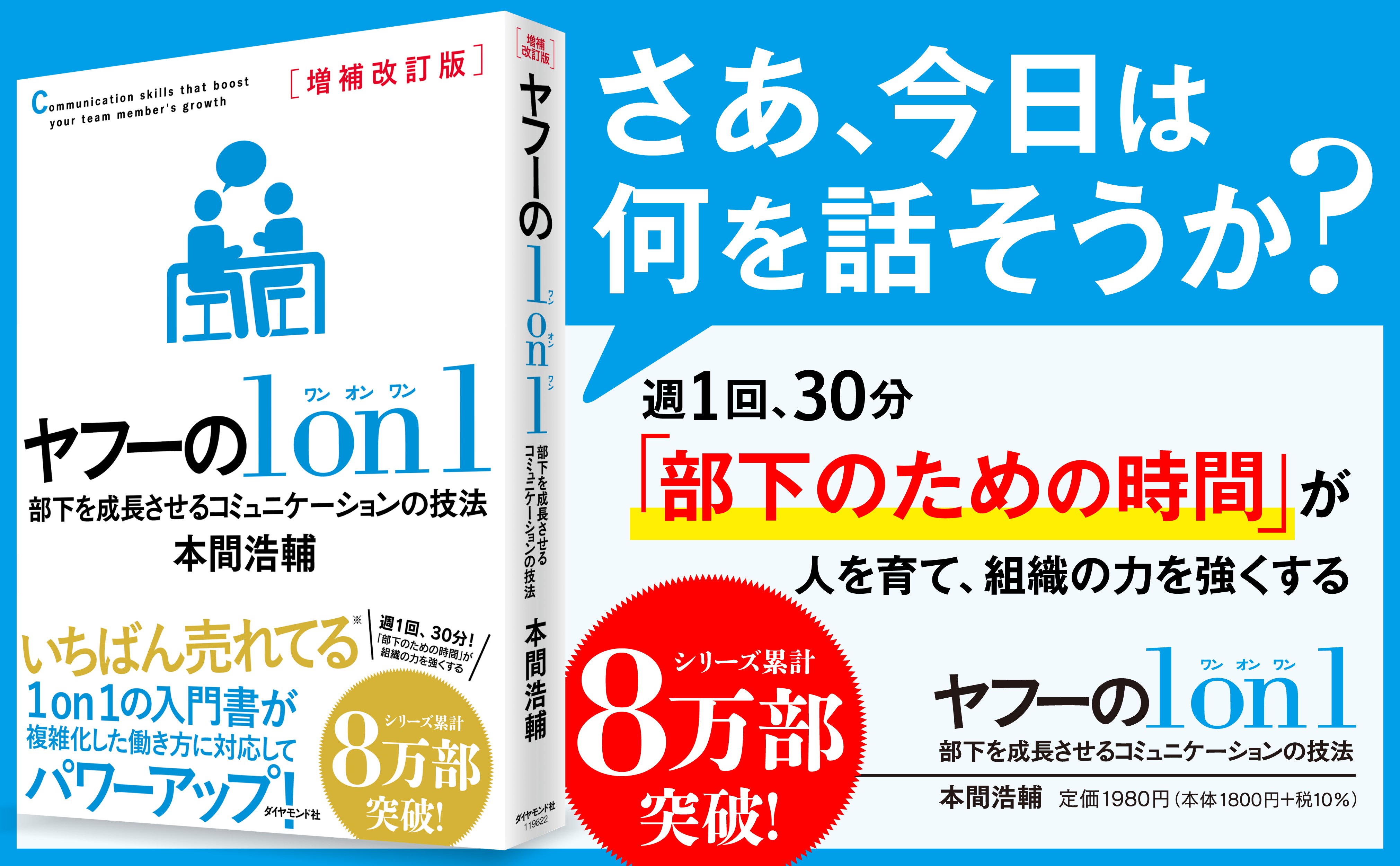

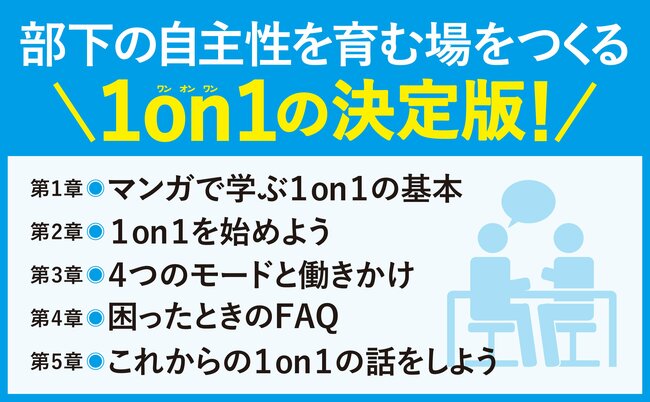

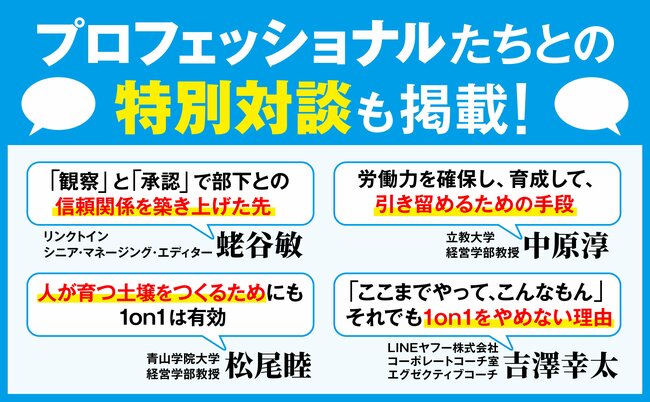

『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話に必要なコミュニケーション技法について体系的かつ実践的に学ぶことができます。

(本稿は、2017年に発売された『ヤフーの1on1』を改訂した『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下の成長させるコミュニケーションの技法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。ヤフー株式会社(当時)は現在LINEヤフー株式会社に社名を変更しましたが、本文中では刊行当時の「ヤフー」表記としております)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。