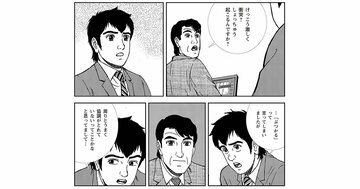

上長の「先入観」が

部下の「学び」を邪魔する

上長は「彼の弱いところだな」と無意識に決めつけています。

ここに1on1を上長と部下の間で行うことの難しさが表れています。ここで上長と異なる見立てを部下が持っていたとしたら、それを表明しづらくなるからです。

1on1は評価のための面談ではありません。良し悪しの判断はできるだけ避け、部下の思いや考えを深めるための問いかけをするべきです。

この点で、ケースBの上長は、効果的な言葉を投げかけています。

上長「周りとの協調がうまくできていない…?」

自分の判断を加えず、部下の言葉に反応しています。さらにこの上長が上手なのは、「ぶつかる」「ときどき険悪な雰囲気になる」という表現を「周りとの協調がうまくできていない」と言い換えたことです。

部下にとって「周りとの協調がうまくできていない」がしっくりこない表現であれば、「周りとうまく協調がとれないというわけではないのですが」と修正するはずです。

上長の言い換えを聞いて、部下の頭のなかでは「そうか、協調がとれていないんだな」とか「いや、協調はとれているんだよな」と考えがぐるぐるまわっています。

1on1では、考えを深めるツールとして「言い換え」をよく使います。部下の発言から状況を想像して、適切な言葉を選び、部下に投げかける。上長の語彙が豊かであればあるほど、よき1on1ができる可能性が高まるとも言えます。

上長のニュートラルな反応を契機に、部下はさらに考えを深め、問題の本質を掘り下げていきます。

1on1は、部下が自分の考えを巡らせ、言語化する手伝いをする時間です。

このため、上長が良し悪しを判断し、部下の思考を止めることは極力避けなければなりません。

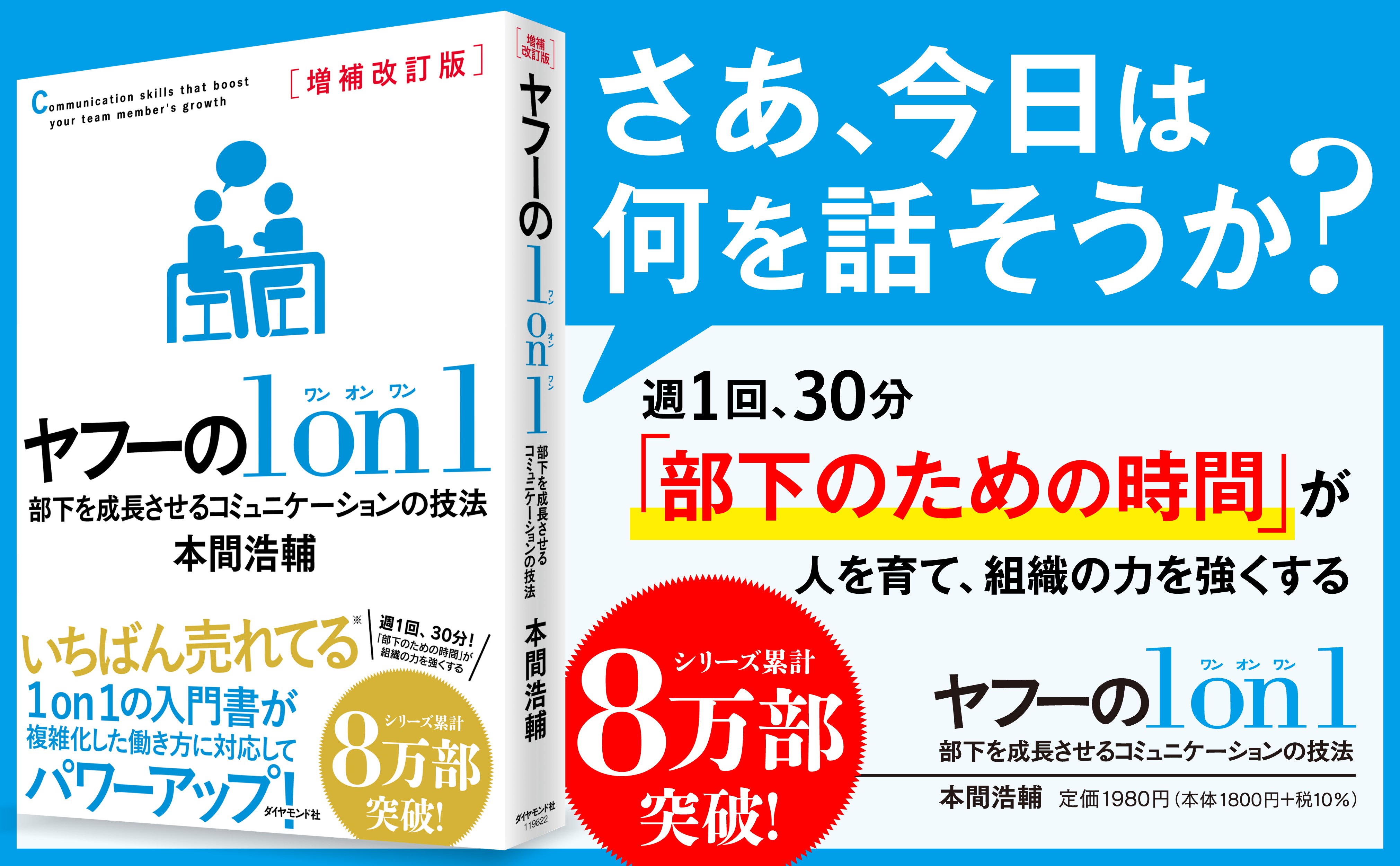

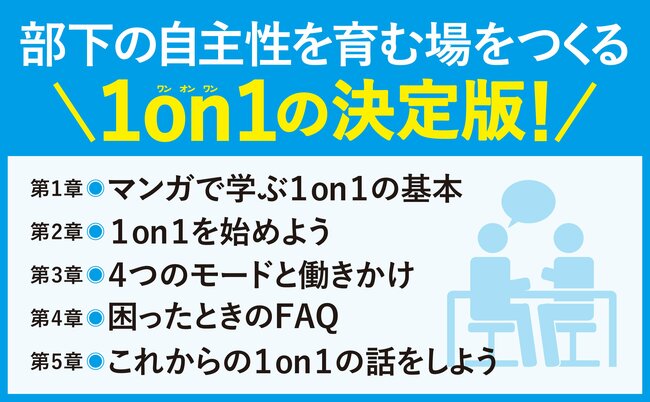

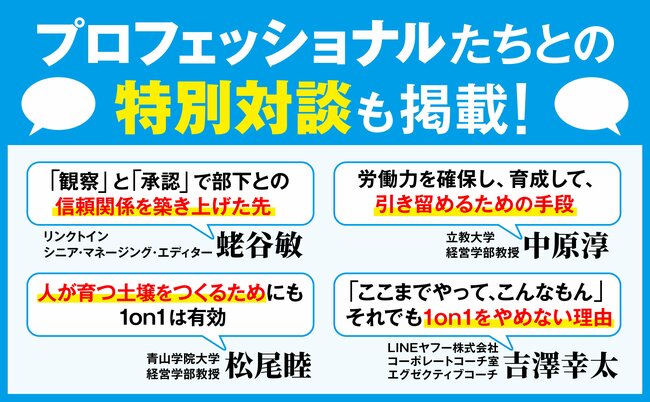

『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話に必要なコミュニケーション技法について体系的かつ実践的に学ぶことができます。

(本稿は、2017年に発売された『ヤフーの1on1』を改訂した『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下の成長させるコミュニケーションの技法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。ヤフー株式会社(当時)は現在LINEヤフー株式会社に社名を変更しましたが、本文中では刊行当時の「ヤフー」表記としております)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。