低所得層も含めた全ての所得区分で

自己負担限度額が引き上げられる

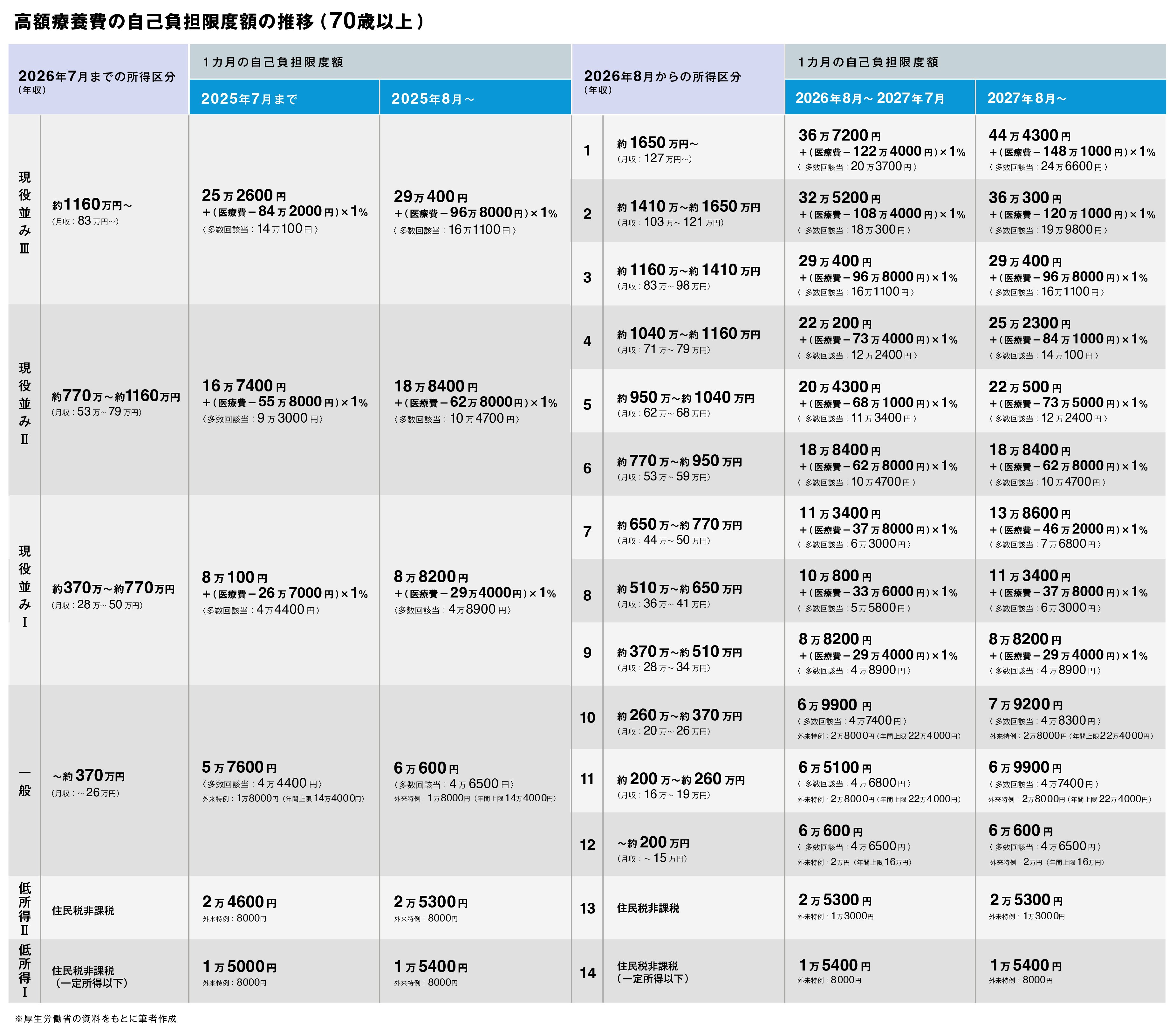

一連の社会保障制度改革が行われるまで、高齢者の高額療養費は現役世代に比べるとかなり優遇されていた。17年7月までは、70歳以上で一般的な所得の人の自己負担限度額は、通院のみが1人当たり月額1万2000円、入院もした場合は世帯単位で月額4万4400円だった。所得水準が同じ70歳未満の人の自己負担限度額は、【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】だったので、現役世代に比べると、高齢者の高額療養費はかなり優遇されていた。

だが、70歳以上の人の限度額も17年8月~18年8月にかけて段階的に引き上げられ、現在は年収が約370万円以上の現役並み所得者については、70歳未満の人と同様の自己負担限度額が設定されるようになった。

今回の改正は、25年8月~27年8月にかけて段階的に行われ、70歳以上の人も低所得層を含めた全ての所得区分で自己負担限度額が引き上げられる。さらに、患者の経済力(負担能力)によって、高額療養費の自己負担限度額に大きな差がつけられ、引き上げ率が所得に応じて2.7%~15%と差が出るのも現役世代と同じだ(下表参照)。

まず、25年8月の改正では、6つの所得区分は維持したまま、全ての所得区分で自己負担上限額が引き上げられる。

次に、26年8月からは、所得区分の細分化が行われる。現在の「低所得I・II」を除いて、「一般」と「現役並みI・II・III」をそれぞれ3分割し、合計14区分に細分化する。