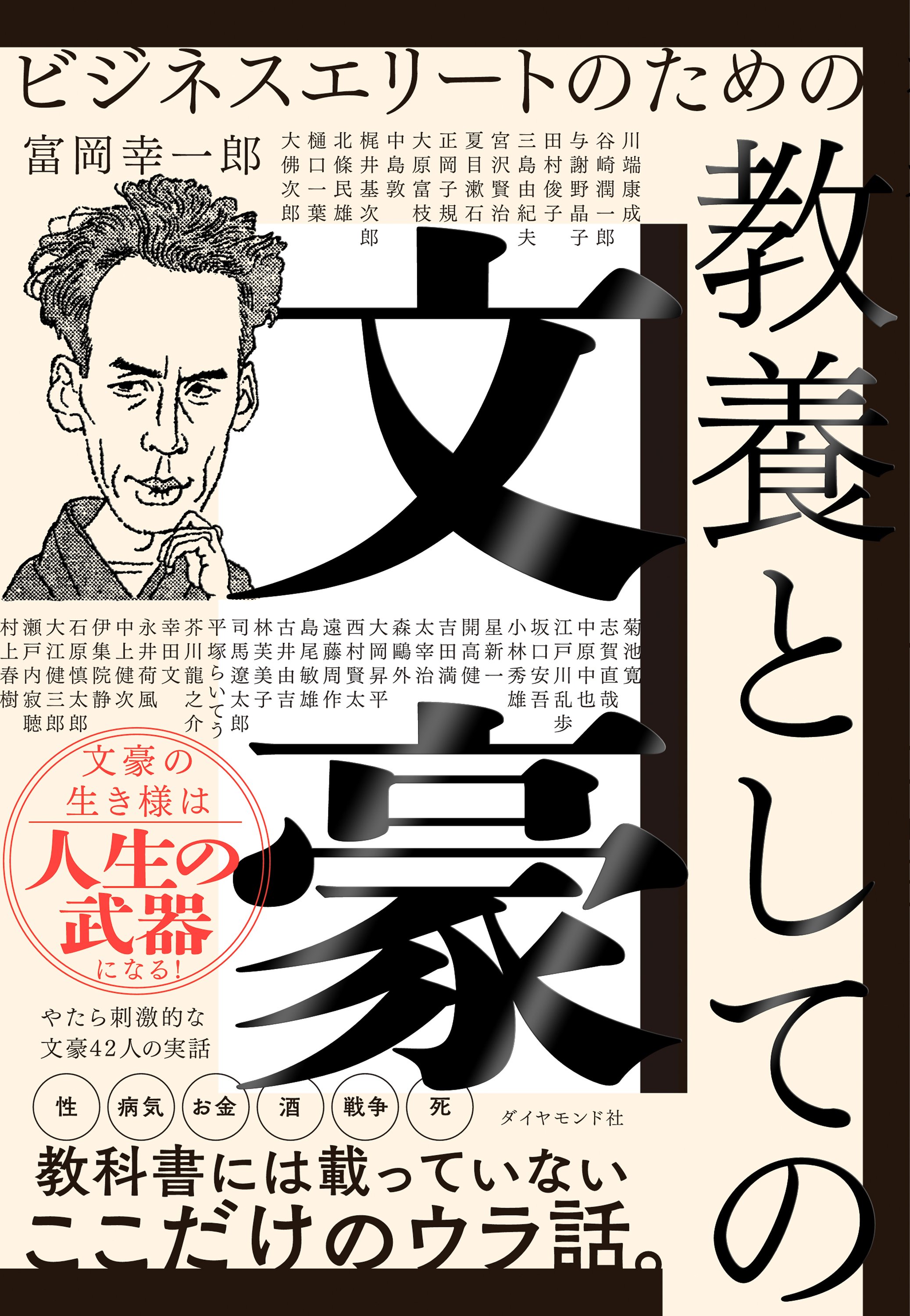

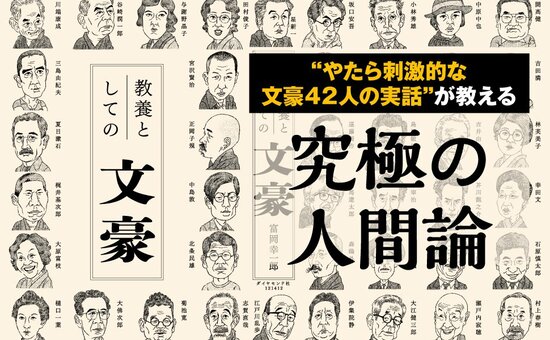

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

南洋パラオでの国語の教科書

をつくる仕事が転機になる

東京生まれ。東京帝国大学国文科卒。代表作は『山月記』『李陵』など。生後間もないころに両親が別居し、父方の親戚に育てられる。小学5年生のときに父の仕事の都合で、当時日本が占領していた朝鮮に移住。思春期の合計5年半を朝鮮半島で過ごした。帰国後は第一高等学校を経て東京帝国大学に進学し、国文学を専攻。幼いころから学校の成績がよく高学歴のエリートだったにもかかわらず、いい就職先を見つけられず、くすぶっていた時期が長かった。死が迫った1年間で集中して創作にとり組み、名作を残す。30歳前後から気管支喘息の発作がひどくなり、33歳で早世。

療養を兼ねて

南洋パラオへ赴任

中島は昭和16(1941)年、喘息が悪化したことから横浜高等女学校を退職して、療養をかねて南洋庁国語教科書編集書紀としてパラオにわたり、8カ月ほど役人として過ごします。亡くなる前年のことです。

日本語教育を担うも

現実は過酷だった

パラオは南洋諸島(ミクロネシア)の一部であり、中島はそこで日本語の教科書を作成し、現地で日本語を教える仕事に就いたのです。

当時の日本は第1次世界大戦後、南洋諸島を国際連盟の委任統治地域として管理していました。「南洋庁」という機関が設置され、日本人の子弟や現地の子どもたちに日本語教育を行うことが、国策として進められていたのです。

喘息の悪化と

孤独感に苦しむ

喘息を抱えていた中島は、暖かい気候のパラオでの生活が、喘息の回復に役立つかもしれないと期待していました。

ところが、パラオは雨が多く高温多湿で、逆に喘息が悪化してしまいます。また現地の島民たちとの交流も容易ではなく、日本語教育は思うように進みませんでした。

ホームシックで

小説も書けない状態に

パラオの高温多湿な気侯とともに、食べ物も合わず、日本食を食べたいという気持ちが、どんどん強くなっていきました。

妻と2人の子どもを日本に残していたため、精神的にも追い詰められていき、完全にホームシックにかかってしまい、小説も書けない状態に陥ったのです。

心身の衰弱と

帰国の決断

暖かい気候が喘息によいと思ってパラオに行ったものの、結局は小説も書けず、心身ともに衰弱してしまい、帰国。心臓性喘息のため、パラオでの激務に耐えられないという理由で、東京の出張所の勤務に戻ることになり、船に乗り込みました。

しかし、ここでついに中島の文才の炎が燃え上がります。帰国してからの中島の活躍は目覚ましいもので、次々と原稿を書き始めたのです。

“臆病な自尊心と尊大な羞恥心”

で知られる代表作『山月記』

プライドが高いゆえに傷つくことを恐れる「臆病な自尊心」、恥をかいて自信を失いたくないゆえに他人を見下す「尊大な羞恥心」というフレーズで有名な『山月記』。

パラオへ赴任する前、友人の小説家・深田久弥に預けていた作品が、知らないうちに雑誌『文學界』に掲載され、中島の名前が知られるようになっていたというラッキーパンチもありました。

南洋での苦悩が

“文学的爆発期”を生む

結局、南洋パラオでの生活や経験は、中島が期待していたようなものとは異なりましたが、作品を花開かせるために、大きく貢献してくれました。

「何かにならなければならぬ」という焦りも孤独感も仕事のストレスも生活の苦労も、すべての作品に一気に反映され、“文学的爆発期”を迎えたのです。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。