東京工業大学(現・東京科学大学)の伊能敦夫教授(当時)が2015年に発表した研究結果によれば、周波数が1ヘルツのゆれ方になる区間でひときわ眠気が生じやすくなることがわかっています。これは1秒間に1回程度とゆりかごに収まったときと同じようなゆれとなるので、周囲の雑音にかかわらず電車の中でも心地よく眠ることができるのです。

しかしながら、どんなに心地いいからといっても、寝ようとしたり、座ってからすぐに目を閉じて眠る態勢に入ったりするのはおすすめできません。

それが仕事帰りの電車なら、ふだん活動している時間に眠ってしまうと本来眠るべき時間帯に眠気が訪れない可能性が高くなるからです。

せめて帰りの電車だけでも居眠りをしないよう我慢しましょう。そうすることが睡眠の質を高めることにつながるはずです。

休日に寝だめのしすぎはNG

ブルーマンデーの大きな要因に

ブルーマンデー症候群という言葉があります。これは、土日休みの会社員に使われることが多く、月曜日が近づくにつれてゆううつになる心理状態を表しています。

その原因は、曜日のせいだけではなく、週末の夜ふかしや寝坊による生活リズムの乱れから生じているといわれています。

平日の寝不足を週末に取り戻そうと寝だめしても、あまり効果はありません。また、長時間眠ると、脳の血管が拡張するだけでなく、筋肉まで弛緩(しかん)するので血流が正常ではなくなり、体全体への栄養素の供給が行き渡らなくなります。このような状況が体への負担となって疲労を蓄積させ、気分の落ち込みや倦怠(けんたい)感を招くのです。

そのうえ、週末の寝だめは生活のリズムを狂わせ、ソーシャル・ジェットラグと呼ばれる社会的時差ぼけまで引き起こします。

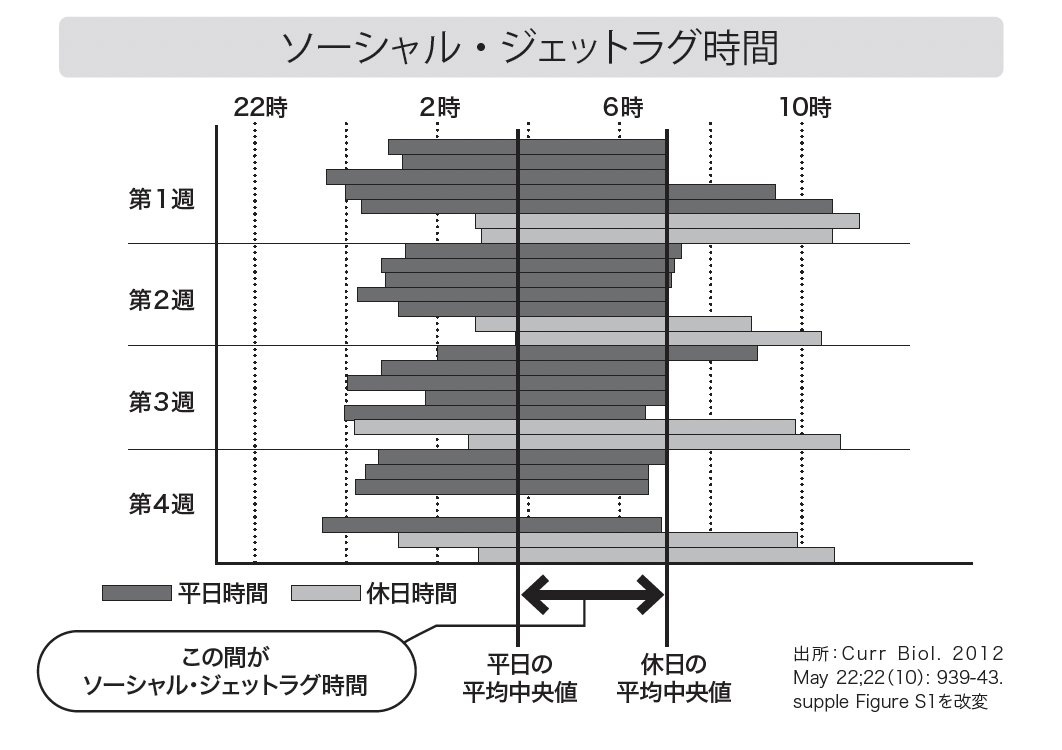

ソーシャル・ジェットラグ時間は、平日と休日の睡眠時間の中央値を調べ、その差を比較することでわかります。

例えば、平日夜1時に眠って朝7時に起きたら、中央値は朝4時。休日は夜2時に眠って昼の12時に起きると中央値は朝7時となるので、時差は7から4を引いた3時間となります。

この時差が2時間以内なら睡眠不足の許容範囲で、日常生活にはそれほど支障は出ません。ところが、時差が2時間を超えていると、体に時差ぼけの負担がかかってきます。これが、休日明けのぼんやりした体調の原因です。

これをなくすには、休日も平日と同じように就寝・起床するのが望ましいですが、多少多めに眠るにしても、平日より1~2時間程度遅く起きる程度にとどめることをおすすめします。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示