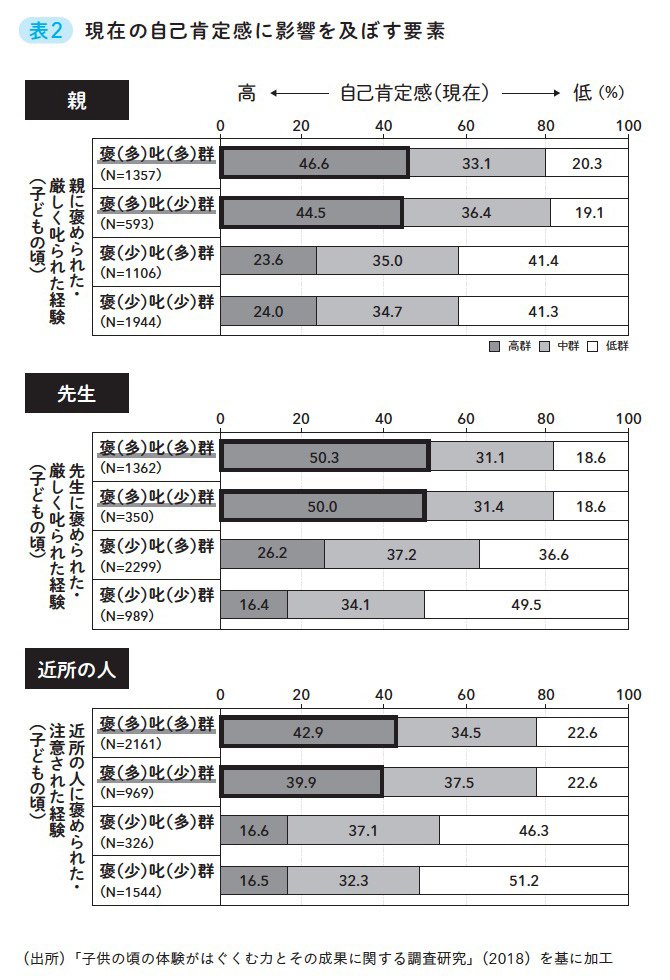

国立青少年教育振興機構が2018年に行った「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究(注4)」という研究があります。子どもの頃の「親」「先生」「近所の人」からの、「褒められた経験(褒)」と「厳しく叱られた経験(叱)」を調査し、その割合(多・少)と、「現在の自己肯定感」「現在のへこたれない力」を比べたものです。

まず、「現在の自己肯定感」に注目して見てみましょう。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

「親」「先生」「近所の人」のいずれの場合も、最も自己肯定感が高く育った大人は、「たくさん褒められ、たくさん叱られた群」でした。「褒められてばかりで、叱られなかった群」より、叱られた人の方が自己肯定感が高い大人に育ったということです。

『本当はすごい早生まれ』(瀧 靖之 飛鳥新社)

『本当はすごい早生まれ』(瀧 靖之 飛鳥新社)

もしかすると、褒められてばかりだと、その褒め言葉自体を軽く捉えてしまうのかもしれません。親には、「褒めるときには褒める、叱るときには叱る」というメリハリが求められそうです。

さらに見ていくと、全体的に自己肯定感が低く出ているのは、「褒められもせず、叱られもしない群」だということがわかります。褒めも叱りもしないということは、子どもに興味を示さないということです。周りの大人からの子どもに対する興味関心は、将来の自己肯定感に大きく関わってくるのです。

注4 「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究」国立青少年教育振興機構(2018)