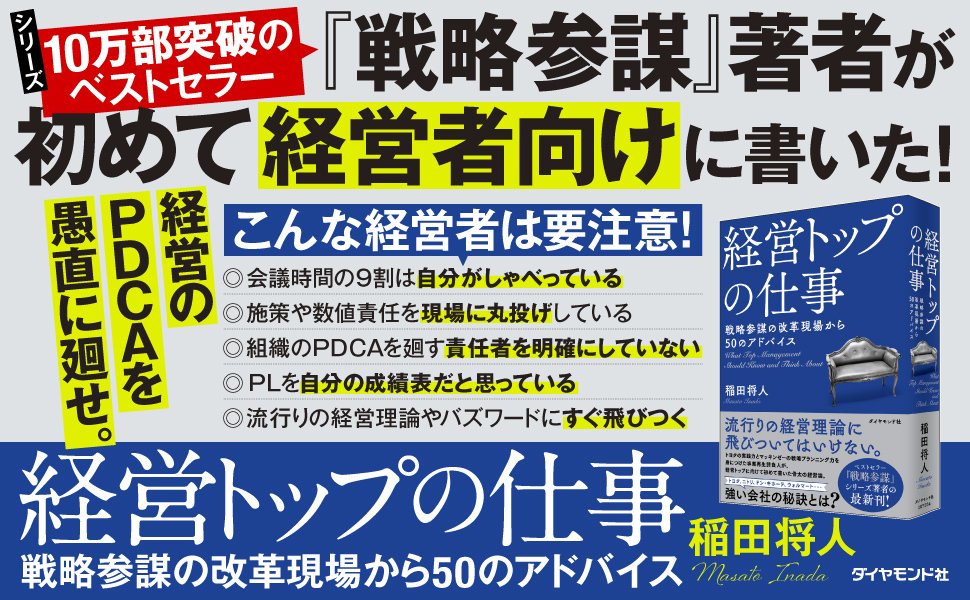

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Nitiphol/Adobe Stock

Photo: Nitiphol/Adobe Stock

経営者の持つ欲が

事業への強いエネルギーとなる

2017年に、マイケル・キートン主演のマクドナルドを巨大企業にしたレイ・クロックの半生を描いた映画『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』が公開されました。ご覧になられた方も多いと思いますが、彼はマクドナルド兄弟の生み出した画期的なハンバーガー店のビジネスの素晴らしさを知り、一フランチャイジーとして傘下に入ります。そしてマクドナルド兄弟を追い詰め、最後はマクドナルドのビジネスを取り上げて自分のものにするまでをリアルに描いたストーリーです。

後半ではマクドナルド兄弟に向かって「契約は破るためにあるんだ。来るなら来い」と啖呵を切り、口約束もいとも簡単に破ります。レイ・クロックの自伝も出版されて多くの経営者にバイブルとして読まれていますが、自伝は多分に美化されている印象があり、おそらく映画で表現された姿の方が本人の実像に近いのでしょう。

社内外の参謀役の立場でこれまでに数多くの創業者や創業家トップとお付き合いをしてきましたが、やはり、その根にはこの映画にも描かれていたような権力や金などの欲を志向する、人の本性、「獣」とも言える部分があり、それが事業への強いエネルギーとなっているのは間違いありません。

常に事業の発展を見据え、

いかに組織を機能させるべきかを考え続ける

経営者は事業の発展のために、次の成長のステージに上ろうと改革を重ねます。様々な煩悩にとらわれて進化が止まるケースも多々ありますが、想いはその先の「自己実現」を目指して、突き進んでいかれます。

ビジネスの初期の段階は、言語化にかける手間をすっ飛ばし、側近に企画を検討させることさえ時間の無駄とばかりに、トップは自分の頭の中だけでPDCAを廻し続けます。自分一人の頭の中だけでPDCAを廻しているため、自社の事業については自身が一番、経験則を積み上げます。

部下が下手な質問などをすると叱りつけることもあり、貴重な外部からの意見なども、自分のやろうとすることへのブレーキに聞こえるために、基本、右から左へ聞き流しがちになります。

その時に、レイ・クロックレベルのトップであれば、常にその先にある事業の発展を見据えて、いかに組織を機能させるべきかを考え続けています。

成功を長期間続けるのは、本当に大変

角度を変えて考えてみると、自身の頭の中だけで価値を創造する、その最たるものが音楽ビジネスです。ビジネスとしての成功を何十年も維持できているミュージシャンは、そう多くありません。

ポップスやロックがお好きな方ならわかると思いますが、2018年には、ご存じザ・ローリングストーンズ、ポールマッカートニー、そして元ピンクフロイドのロジャーウォーターズが世界で230万人を動員するツアーを行い、もっとも稼いだ三大ミュージシャンとして報じられました。

そこに肩を並べる米国のミュージシャンであるKISSも、ほぼ50年間、活動を継続。70歳前後になった今でも、前述の彼らに並ぶ集客力をグローバルに実現しています。先日、そのKISSの事業運営上のリーダーであるジーン・シモンズがNHK―BSの99分の単独ドキュメンタリー番組に登場し、しみじみとこう述べていました。

「成功はある時にやってくるものだ。しかし、それを前向きに長期間続けることは本当に大変なことだ」

この言葉には、多くの成功者、あるいは中興の祖も自分のこととして実感されるのではないでしょうか。

経営者の頭の中のイメージを

執念でビジネス化する

俗に言う、戦略的な切り口がユニークであり、うまくポジショニングがとれるチャンスを掴むことに成功すれば、ビジネスは開花します。

用意周到に様々な分析を行い、戦略を立てて事業に取り組むというのは、一見、理想的に響きます。しかし、現実には、そのようなアプローチで立ち上がって成功したビジネスは、あまり見たことはありません。

書面上のロジックに表現されないところにユニークな事業機会が存在するものというのは、真理と言えるでしょう。

ほとんどの場合、創業者たちが「これはいける」と自身が頭の中でイメージしたビジネスを執念で形にすることに取り組むところからスタートします。ここでの成功は、音楽産業で新しいミュージシャンなどが一発当ててスターダムにのし上がる瞬間とよく似ています。

問題は、音楽をビジネスに例えて表現するならば、その成功に再現性を持たせる曲とステージの創作、つまり製品開発ができるかどうか。さらにグループやチームであれば、感性に頼る価値の創造であるがゆえに、どうしても我のぶつかり合いになるメンバーをまとめて、永続的に力を発揮する組織のマネジメントができるかどうかです。

開花したビジネスを、発展を続ける状態に持っていくことは、次に待ち構える大きなハードルであり、このハードルを乗り越えられなかった例は限りなく数多くあります。

ミュージシャンのような感性に頼る表現者の場合、ファン、つまり市場の求めるものが再限性のある形でうまく把握できないと、苦しみ、精神的に病んでしまうこともあります。

また、グループの場合は、ビッグネームになった後に内紛が起き、かつての求道者役のリーダーが抜けてしまい、その後は、焼き直しのような作品や演奏を繰り返すだけで、表現者としては尻すぼみ状態になることもあります。

ただし単にビジネスとして捉えれば、ビッグネームになっていれば、今度はエンターテインメントとしてのかつての曲をトリビュート的にライブで提供する形に展開するのも、ビジネスとしては十分に成立するでしょう。

ミュージシャン自身が表現者だけではなく、複数の表現者を生み出すプロデューサー役となり、自身のレーベル(音楽ブランド)を立ち上げていくケースも、数は少ないものの散見されます。優れた表現者である本人が、優れたプロデューサーになれるのかは別の話ですが、企業の事業展開であれば、事業領域をリセットして、ビジネスとしてさらに発展させることに取り組むことは現実的な話です。

権力の味は蜜の味

個人が自身の作品を送り出すビジネスを展開するだけであれば、法人の形をとっていても「企業」とは言えません。「起業家」が、「企業家」となって事業に永続性を持たせる努力を続けるか。あるいはゾゾタウンの前澤友作氏のように、自分の起こした事業がすでに自分のキャパシティを越えていることを納得したところで、潔く次の人にバトンを渡してしまうのも正しい選択でしょう。

企業の成長は、何度かの踊り場をむかえるもので、各ステージにおいて、マネジメントの仕方に進化が求められます。しかしトップが、次のステージのイメージができていない場合も多々あります。

大きな花火の打ち上げに成功し、感性やアイデアに優れていても、その先に事業を発展させていくために組織を育てあげる、分業の促進をどうしてもイメージできない方もいます。この進化がうまく行えない、つまりどうしてもトップ自身がイメージできず、自分のマネジメントの仕方を進化させることができない。もし、そういう状態だと思えるならば「経営のバトンを次に渡す」のが正解です。

多くの場合、社内にいる優秀な人材や、まっとうに企業改革の場数を踏んだ方には、おぼろげでも次のステージの姿は見えているものです。

権力の味は蜜の味であり、人である以上、「帝国」のトップのポジションに惹かれてしまうことは否めません。

歴史に何を残せるのか

しかし、人は最後には、名前しか残せません。レイ・クロックはマクドナルドという大きなビジネスプラットフォームを作り上げた功績を残しました。一方、その生きざまの激しさは、映画にもなって世に周知のものとなり、人類が続く限り、歴史に残ります。

かつては、古事記、日本書紀などのごとくに社史などの形である程度は美化した情報にトリミングして残すことは可能でした。

しかし今やネットの時代あり、様々な情報は、消してしまうことが難しい情報としてネットの空間に残り続けます。成功をおさめた方ほど、自身の事業欲を超えたところで、果たして自身は歴史に何を残すのかを考えなければならないことになります。

成功した経営者の名を残す「ハコ」は、自身が築き上げた事業体である企業です。永久に発展することができる「ハコ」づくりを考えたいものです。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。