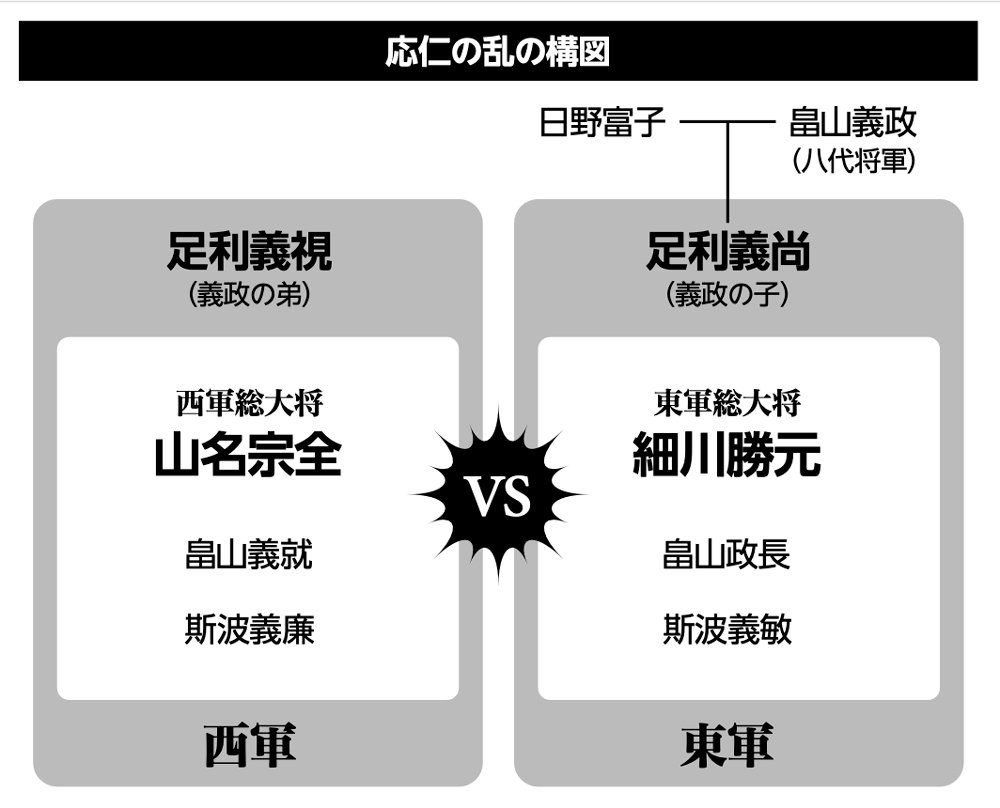

1467年(文正2)、京都上御霊社で畠山政長と義就との間で起こった争いが、応仁の乱に展開していきます。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

多忙な武将・勝元の一人息子として

周囲の期待を背負っていた政元

2つに分かれていた勢力に飛び火した戦火は、京都だけでなく各地に拡大していきます。勝元は、乱中の1473年(文明5)5月、同年3月に死去した山名宗全を追うように亡くなります。

病死とされますが死因は不明です。死去の直前、嫡男の政元(この時点ではまだ聡明丸)に対し、「聡明丸がおれば細川は安泰」と言い残したようです。

勝元は有能な政治家であっただけではなく、多彩な才能を持っていました。禅宗を篤く信仰し、龍安寺(京都)・龍興寺(丹波国)などを建立しています。

和歌や絵画、鷹狩りや犬追物ものに優れていただけでなく、料理や医術にも通じており、医書『霊蘭集』を著しています。

その勝元の子として生まれた政元は、生まれながらのスーパーエリートというべきポジションにありました。なにしろ、勝元には実子が1人しかいません。

実は勝之という養子を1人、政元が生まれる前に取ってはいるのですが、彼には家督を継がせませんでしたし、「聡明丸」の幼名も与えませんでした。つまり政元は武家でトップクラスの家柄を継ぐ立場に生まれ、また個性・能力の点でも秀でていたと言われています。

この子が父・勝元の急死によって家督を継承したわけですから、周囲の期待は非常に大きなものだったようです。家督争いのようなものは見当たらず、細川一族の重鎮が2人サポートについており、この若い当主を支えようという一族の一致した考えが非常に強かったことがわかります。