こうして聡明丸は「細川政元」として生きていくことになったわけですが、その幼少期は11年もの長い間、内乱(応仁の乱)が続いていた時期でした。そのことは彼にどんな影響を与えたのでしょうか。

一般的に考えて、戦争の中で生まれ育つわけで、とにかくその状況に対応しなければならなかったはずです。細川氏にとっては危機的状況であり、どうにかしてその勢力を維持しなければならない、とも考えたでしょう。

革新的すぎた政元の考え方は

応仁の乱によって生まれた

しかしその一方で、周辺に内衆と呼ばれるような良くも悪くも自分を支え囲っている存在がいたことが、彼のその後の行動原理を左右してしまった面もあるのだと考えられます。

のちに政元がオカルト的なことも含め、自ら地方へ行くなど積極的に行動しようとしたことは、京都に固執しなかったと言い換えることもできるでしょう。

それは、応仁の乱という戦争の中で、「物事は京都の中だけでは完結しない」「京都にこだわっていたら戦争が解決しない」ということを肌感覚で理解したからではないでしょうか。

だから京都だけではなく地方を押さえなければいけないと考え、またそのためには具体的にどう動く必要があるか、といった具合に、応仁の乱は政元の物の見方や手法の根本的なところに影響を与えたのではないかと考えられます。

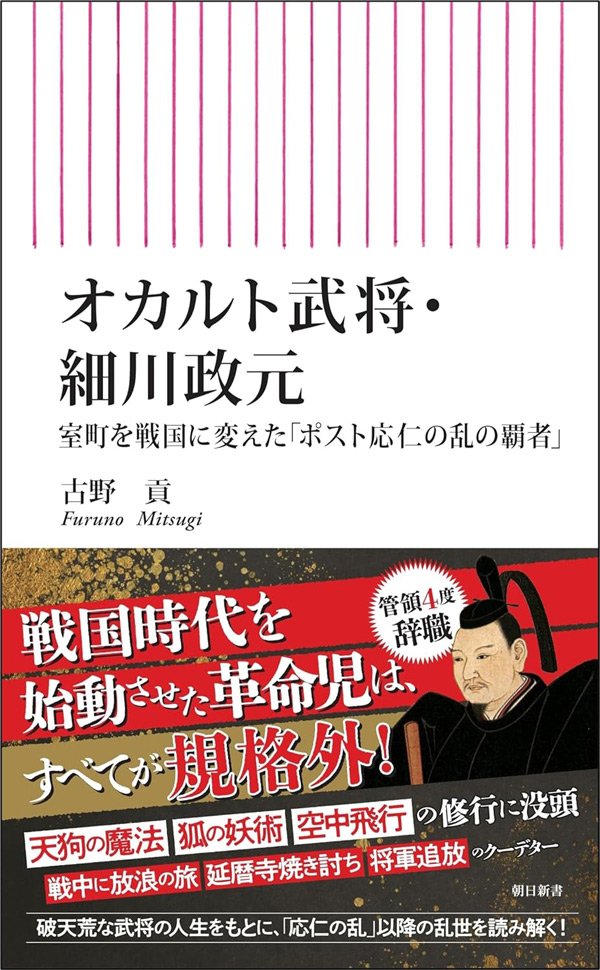

『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(古野 貢、朝日新聞出版)

『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(古野 貢、朝日新聞出版)

長く続く戦争とその中で起きた父親の死は人格に影響を与えやすい状況でもあったでしょう。攻撃され、またはこちらから攻撃することによって人が死ぬという経験もしたはずです。

政元は幼いなりに「上層部の判断や決断によって、勝つこともあるし負けることもある」「勝つためには何をどうするべきか」「ずっと人の意見ばかり聞いてても駄目で、自分なりの考えを作って進めなければならない」ことを学んだのでしょう。

それらは戦争のなかに身を置くことで体得していったものと考えられます。