【大人の教養】中世ヨーロッパで王権が弱かった「意外な理由」とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

中世ヨーロッパで王権が弱かった理由

フランク王国の分裂と前後して、ヨーロッパに様々な「外敵」が来襲します。「外敵」とは、ここでは非ヨーロッパ勢力の総称であり、当時のヨーロッパ人から見れば、ローマ・カトリックでない「異教徒」と総称できるでしょう。

この「外敵」がヨーロッパに進出した事態を、「第2次民族大移動」と言います。9~11世紀にかけて、ヨーロッパに襲い掛かった「外敵」は以下の3者です。

(1)マジャール人

ウラル系の騎馬遊牧民で、東方から進出しパンノニア平原にハンガリー王国を建国

(2)イスラーム教徒

アッバース朝の衰退に乗じ、地方勢力が南方・西方より進出

(3)ヴァイキング

北方ゲルマン人の一派で、航海術に優れヨーロッパ各地に進出

こうした「外敵」が真っ先に襲い掛かるのは地方領主です。地方領主は中央の王権(国王)に助力を求めますが、当時のヨーロッパ諸王の多くは十分な対応ができません。そこで、地方領主は独力での抵抗を余儀なくされます。

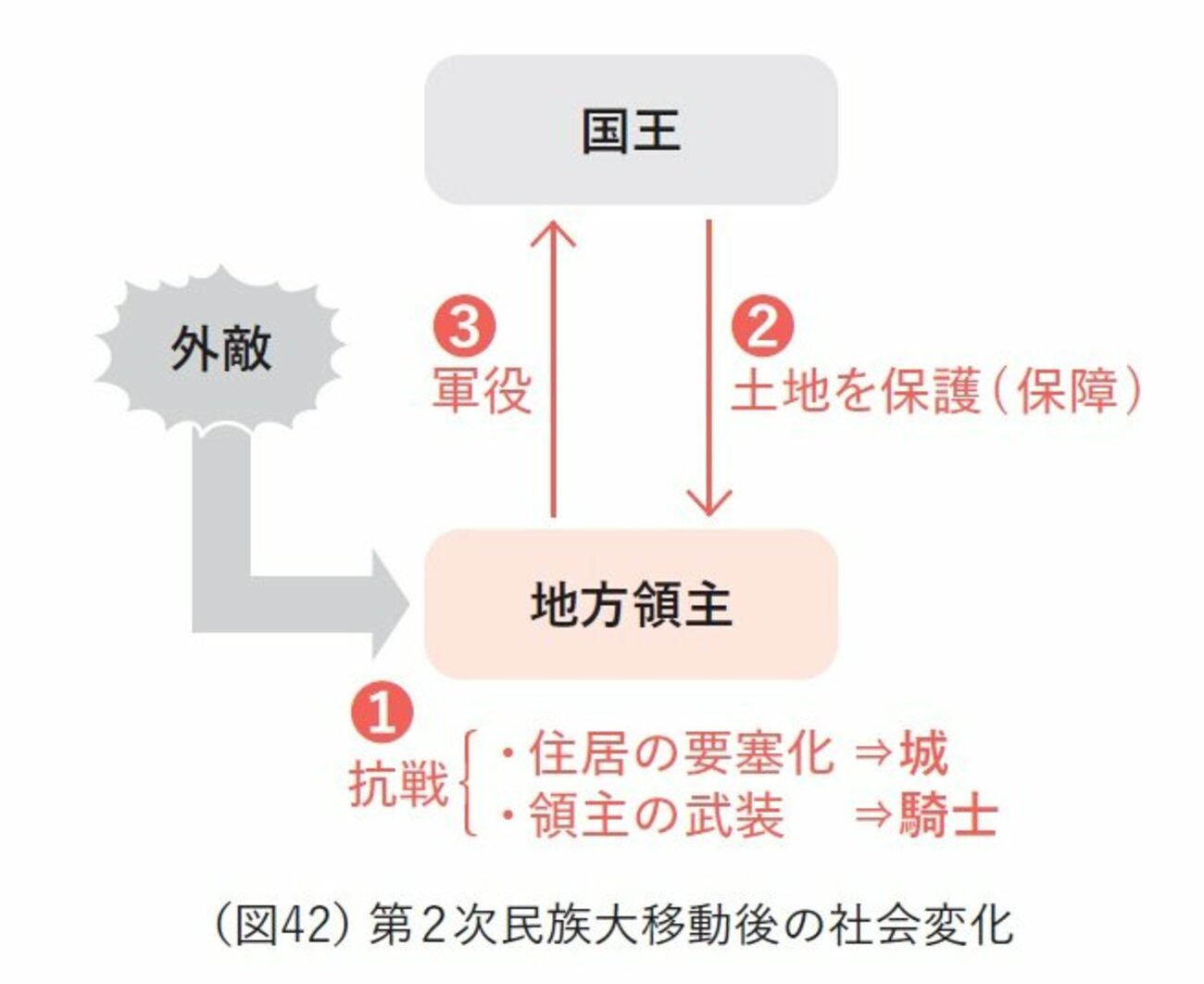

領主は自身の邸宅を要塞化し(城)、また自らも武装、とりわけ騎乗して戦闘に臨みます(騎士)。こうして、独力で自領地を自衛できるようになる(❶)と、もはや領主は王権の助力を必ずしも必要とはしません。そこで、王権は領主の領地を保護(実態としては所有権を保障)し(❷)、その見返りに一年の一定期間の軍役を課したのです(❸)。

これが、中世ヨーロッパの社会制度である封建制度(フューダリズム)の根幹になります。下図(図42)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

第2次民族大移動により、ヨーロッパでは地方領主がほぼ自立し、地方分権が確立します。このため、中世ヨーロッパでは王権は弱小である傾向が強く、各国の君主は地方領主(あるいは諸侯)との抗争に明け暮れることになります。

というわけで、ヨーロッパではおおむね11世紀までに、「キリスト教」と「地方分権」という特徴が備わり、名実ともに中世の方向性が定まることになります。逆にいえば、中世後期になるとこの2つの要素が次第に変容し始めるのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)