再び、日本が「ゼロイチのホットスポット」になるために大切なこととは?

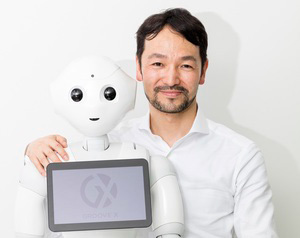

林要(はやし・かなめ)1973年愛知県生まれ。東京都立科学技術大学(現・首都大学東京)に進学し、航空部で「ものづくり」と「空を飛ぶこと」に魅せられる。当時、躍進めざましいソフトバンクの採用試験を受けるも不採用。東京都立科学技術大学大学院修士課程修了後トヨタに入社し、同社初のスーパーカー「レクサスLFA」の開発プロジェクトを経て、トヨタF1の開発スタッフに抜擢され渡欧。「ゼロイチ」のアイデアでチームの入賞に貢献する。帰国後、トヨタ本社で量販車開発のマネジメントを担当した際に、社内の多様な部門間の調整をしながら、プロジェクトを前に進めるリーダーシップの重要性を痛感。そのころスタートした孫正義氏の後継者育成機関である「ソフトバンクアカデミア」に参加し、孫氏自身からリーダーシップをたたき込まれる。その後、孫氏の「人と心を通わせる人型ロボットを普及させる」という強い信念に共感。2012年、人型ロボットの市販化というゼロイチに挑戦すべくソフトバンクに入社、開発リーダーとして活躍。開発したPepperは、2015年6月に一般発売されると毎月1000台が即完売する人気を博し、ロボットブームの発端となった。同年9月、独立のためにソフトバンクを退社。同年11月にロボット・ベンチャー「GROOVE X」を設立。新世代の家庭向けロボットを実現するため、新たなゼロイチへの挑戦を開始した。著書に『ゼロイチ』(ダイヤモンド社)。

林要(はやし・かなめ)1973年愛知県生まれ。東京都立科学技術大学(現・首都大学東京)に進学し、航空部で「ものづくり」と「空を飛ぶこと」に魅せられる。当時、躍進めざましいソフトバンクの採用試験を受けるも不採用。東京都立科学技術大学大学院修士課程修了後トヨタに入社し、同社初のスーパーカー「レクサスLFA」の開発プロジェクトを経て、トヨタF1の開発スタッフに抜擢され渡欧。「ゼロイチ」のアイデアでチームの入賞に貢献する。帰国後、トヨタ本社で量販車開発のマネジメントを担当した際に、社内の多様な部門間の調整をしながら、プロジェクトを前に進めるリーダーシップの重要性を痛感。そのころスタートした孫正義氏の後継者育成機関である「ソフトバンクアカデミア」に参加し、孫氏自身からリーダーシップをたたき込まれる。その後、孫氏の「人と心を通わせる人型ロボットを普及させる」という強い信念に共感。2012年、人型ロボットの市販化というゼロイチに挑戦すべくソフトバンクに入社、開発リーダーとして活躍。開発したPepperは、2015年6月に一般発売されると毎月1000台が即完売する人気を博し、ロボットブームの発端となった。同年9月、独立のためにソフトバンクを退社。同年11月にロボット・ベンチャー「GROOVE X」を設立。新世代の家庭向けロボットを実現するため、新たなゼロイチへの挑戦を開始した。著書に『ゼロイチ』(ダイヤモンド社)。

――いま、日本企業ではゼロイチを生み出すことができず、新しいものが生み出せなくなっていますよね?

それがどうしてなのか?私は、18年の大企業での勤務経験から見えてきた気がするんですよ。私はトヨタ自動車とソフトバンクという、2つの大企業で働きました。この2社は企業形態としては両極端であるにもかかわらず、同じ悩みを抱えていたんです。それは、大企業でイノベーションを起こすのには、コストがかかりすぎるということ。単純にお金だけでなく、組織を動かす大変さなども含めて高コストということです。

これがダメだという話ではありません。ベンチャーだったころは、冒険的精神に富んだ創業者たちが昼夜を問わず必死になって働いてゼロイチを生み出します。しかし、ある事業が成功すると、それを維持・拡大するために、多くの人を採用しなければならず、その多様な人々をきちんとマネジメントして管理を強化しなければなりません。

そして、成功するかどうか誰にもわからない冒険的なものにチャレンジするよりも、成功している事業を間違いなく回していくことが重要になってくる。これは、必要なことなんです。ただ、一方で、ゼロイチを実現するのがきわめて高コストになってしまう、ということ。これは、合理的に経営をすれば、必然的に至る結果なのだと思うのです。

――たしかに、そうかもしれませんね。

ええ。この現象は、何も日本特有の問題ではありません。かつてのアメリカもまったく同じ現象が起きていました。1970年代から80年代にかけて、アメリカの企業は大規模化が進み、キャッシュは十分あるけれどゼロイチが起きずに苦しんでいた。いわば、アメリカはゼロイチが起きない問題について、先進国だったんです。

そこで、彼らがくだした選択がおもしろい。試行錯誤の結果、アメリカでは大企業でゼロイチを起こすことを諦めたんです。そのかわりに、スタートアップを支援して、買収するという方向に切り替えたんです。そうして生まれたのが、シリコンバレーなんです。

――自分たちでは高コストで起こせないゼロイチを、スタートアップに起こしてもらい、それをプレミアムをつけて買うことで取り入れる、と?

そういうことです。そうすることで、産業の新陳代謝が起こるんですよね。この仕組みを日本でも回せばいいんじゃないかと、私は思うんです。日本の大企業がひとつの車輪だとしたら、もう片方の車輪がスタートアップ。この両輪走行ができれば、状況が変わるでしょう。スタートアップは、大企業が持っている深い要素技術を、新しく組み合わせて商品にする「技術のプロデュース業」をするべきだと思っています。

――それは、大企業内ではできないのでしょうか。

大企業では社内の持ち駒が決まっていたり、既存事業との関係があるので、それらのしがらみを無視して、部門や外部組織を横断してパッケージにするという経験が積めず、結果としてそういう発想も出てきづらいんですよね。枠を超えるアイデアが必要で、それを出すには会社の枠をはみ出した様々な経験が活きてきます。そういう意味でも外部の人のほうがしがらみがなく、やりやすい。

GROOVE Xが入居しているDMM.make AKIBAにも、「犬の気持ちがわかるデバイス」などおもしろいものを作っているチームがたくさんいます。そのうちの何%がそのまま成功するかはわかりませんが、少なくとも彼らは多くのチャレンジを通して、技術を組み合わせて一つの製品にするというプロデュースの経験をたくさん積むことになる。それを繰り返すと、真のプロデューサーが出てくると思うんです。

――それには大企業がスタートアップを対等な相手として認め、技術提供をしていくことが必要だと思うのですが、そういった機運は高まっているのでしょうか。

最近、そういう動きが出始めましたね。これまで大企業は、自社の技術は門外不出のものとして、絶対に表に出さなかった。でもここ10年くらいで、どこの会社でも「イノベーション」が求められて、新規事業部が立ち上げられるようになった。そこの担当者は奮闘するわけですが、これからの市場で求められる商品・サービスを新しくつくるのはどうも難しい。続けていくうちに、難しいどころか自社では無理なんじゃないかと思い始めたんです。

そこで、外と協力するしかないという結論に至った会社はけっこうあります。GROOVE Xにも協力してくださる大きな企業様がいらっしゃいますが、彼らは「月産何台ですか?」などと利益に直結するような質問はしません。何を作っていて、どういうポテンシャルがあるのかということだけを重視している。こういった大企業とスタートアップの協業が、今後は増えていくと思っています。