1つひとつのケースを計算する

ここでは陪審員が3人の一番簡単なケースで、この問いを考えてみよう。陪審員に名前を付けたほうが話をしやすいので、彼らを「佐藤、高橋、中村」と呼ぶ。

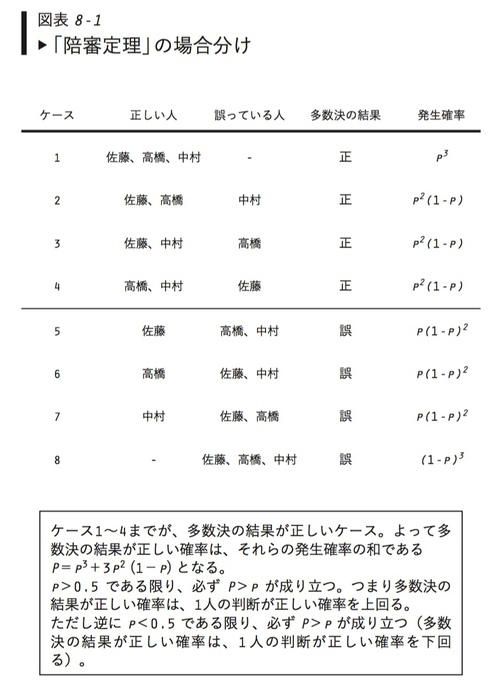

多数決の結果が正しいときとは、過半数の陪審員が正しい判断をしたときだ。過半数の構成メンバーは誰でも構わない。とにかく2人以上が正しければ、多数決の結果は正しくなる。これには次の4通り

[ケース1]全員が正しい

[ケース2]佐藤と高橋だけが正しい

[ケース3]高橋と中村だけが正しい

[ケース4]佐藤と中村だけが正しい

がある(図表8-1)。

これら諸ケースが起こる確率はいくらだろう。

まずはケース1が起こる確率、つまり「全員が正しい確率」を求めてみよう。1人ひとりが正しい確率は p で、陪審員は3人なので、「全員が正しい確率」は、p を3回掛けた積 p3 だ。

次にケース2が起こる確率、つまり「佐藤と高橋だけが正しい確率」はいくらになるのか。順序立てて考えれば、この計算は難しくない。

佐藤が正しい確率は p 、高橋が正しい確率も p だ。よって「佐藤と高橋が正しい確率」は2乗をとって p2 となる。

中村が間違っている確率は(1-p)だ。

よって「佐藤と高橋だけが正しい確率」は、それらの積 p2(1-p)となる。

さて、いまの計算では、実は「判断の独立性」を仮定していた。「佐藤と高橋が正しい確率」を p2 としたのがそれだ。もしも「佐藤が有罪と判断するときには、高橋もそれにならい有罪と判断する傾向がある」といった相関があるならば、「佐藤と高橋が正しい確率」は単純に p2 と積の形では表せない。こうした相関がないのが、判断の独立性条件だ。

同様に考えると、ケース3の「佐藤と中村だけが正しい確率」とケース4の「高橋と中村だけが正しい確率」も、それぞれ p2(1-p) となる。多数決の結果が正しくなるとは、ケース1~4のうちいずれかが発生することだ。よって多数決の結果が正しい確率Pは、それら各ケースの発生確率の和

P=p3+3p2(1-p)

となる。ここでは計算を端折るが、因数分解すると p>0.5 より P>p が示せる。

多数決の判断が正しい確率Pは、p>0.5 である限り、必ず p より大きくなる。例えば p=0.6 ならば、P=0.648 になる。つまり正しい確率が1人だけの判断なら正しい確率は60%でも、3人の多数決ならそれが64.8%に、つまり4.8%上昇するわけだ。

陪審員のなかにボスがいると

陪審定理は成り立たない

この例だと陪審員の数が3人と少ないため劇的な上昇ではないけれど、陪審員の数を増やすと P はぐんと上昇する。例えば p=0.6 のとき、陪審員の数が101人になると、P は約0.99まで上がる。多数決の判断が正しい確率は99%近くに達するわけだ。

判断の独立性条件が満たされることは、陪審定理を成立させるために、死活的に重要だ。満たされない例としてわかりやすいのは、陪審員たちのなかにボスがいて、皆がそのボスの判断に従うとき。これは陪審員が実質的に1人しかいないのと同じだ。

すべての陪審員ではなくとも、過半数の陪審員がボスの判断に従うときは、やはり実質的に1人の陪審員がすべてを決めている。

また、人々が全体主義的な空気に流されるときには、当然、判断の独立性条件は満たされない。ほかの人たちが有罪に投票しそうだから自分もそうしようといった「勝ち馬に乗る」投票行動があるときも、この条件は満たされない。

あくまで個々の陪審員が自ら熟慮するのでなければ、判断の独立性条件は満たされない。ボスに従ったり、周囲に流されたり、他人と同じ判断をしようとしたり、それらはすべて判断の独立性条件に違反する。そのようなときには、陪審定理は、多数決の利用を正当化しない。

判断の独立性条件は、投票の前に議論したり、意見交換することを否定するわけではない。情報収集や、多面的な物の見方を獲得するのは、p を上昇させる働きを持つと考えられるからだ。

そのうえで、各人が最終的には自分の頭で熟慮して投票することを、判断の独立性条件は求める。人が人を裁く行為の重さが求める人間像を考えてゆくと、そのようなものになる。