組織・人材(12) サブカテゴリ

第367回

人に卓越性を発揮させて優れた組織文化を実現するにはそのための行動規範が必要

優れた組織の文化は、人に卓越性を発揮させる。卓越性を見出したならば、それを認め、助け、報いる。そして他の人の仕事に貢献するよう導く。したがって優れた組織の文化は、人の強み、すなわち、出来ないことではなく、出来ることに焦点を合わせる。

第11回

優れたマネジャーになる・育てる(第1回)「連携」「変革」「育成」の経験が人を伸ばす――北海道大学大学院教授 松尾 睦

バブル崩壊後、職場の空気は徐々に息苦しくなった。こうした状況の中で人が成長するメカニズムをしっかりと理解した上で、育成支援の仕組みを整備する必要がある。本稿では「優れたマネジャーをいかに育てるか」について考える。

第366回

優れたリーダーは“私”とは言わずに“われわれ”と言う

ドラッカーは、リーダー用の資質などというものはないと言う。リーダーにはいろいろなタイプがある。しかし、リーダーたるために必要とされる姿勢は、いくつかある。

第365回

ドラッカーは、弱みを克服せよとは決して言わない。そのようなことは至難である。たとえ、成功しても、その過程で強みまで危うくする。しかし組織は、人それぞれの弱みを意味のないもの、たいしたことではないものにすることはできる。

第8回

みずほ銀行」の不正融資事件やホテル・百貨店の食品偽装が次々と明るみになるなか、企業のリスクマネジメントが問われている。JAXAの川口淳一郎氏と、BCGパートナーの秋池玲子氏が、リスクマネジメントのあり方について語り合った。

第363回

「戦略計画」で必要なのはわれわれの事業は何かという問いへの答えであり行動である

未来は、望むだけでは起こらない。そのためには、いま意思決定をしなければならない。いま行動し、リスクを冒さなければならない。必要なものは、長期計画ではなく戦略計画である。

第7回

小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトを成功に導いたことで知られる、JAXAの川口淳一郎氏と、BCGパートナーで事業再生のプロである秋池玲子氏が、不透明な時代の意思決定とリーダーのあり方について語り合った。

第362回

チェンジ・リーダーたるには予期せぬ成功の追求とそのための予算が必要である

最初から完璧なものはありえない。必ず予想しなかった問題が出てくる。逆に大きな障害と思ったものがたいしたことがなく、あるいはまったく存在しないことがある。仕事というものは、初めに考えていたものとは必ず違ったものになる。

第361回

成果を上げる人間関係は貢献に焦点を合わせることで驚くほど容易になる

ドラッカーは、同じことを、角度を変えてこう言う。「仕事に焦点を合わせた関係において成果が何もなければ、温かな会話や感情も無意味である。言い繕いにすぎない。逆に、関係者全員にとって成果をもたらす関係であるならば、失礼な言葉があっても人間関係を壊すことはない」。

第360回

業績を評価するには五つの計器が必要である それぞれ数字のトレンドを見よ

経験豊かな経営者は、業績をたちどころに測る公式などないことを知っている。自動車がダッシュボードにいくつかの計器をつけなければならないように、会社の経営にも、いくつかの計器が必要である。それほどは必要ない。

第6回

日本女子サッカーリーグ専務理事・田口禎則氏とBCG日本代表・水越豊氏による対談の最終回。これまでの議論を振り返りながら、リーグ運営と企業経営の共通点、そして、「成功とは何か」についてより深く掘り下げてもらった。

第359回

公的機関は成果を上げられなくなったときその存在意義を失う

1980年、ドラッカーが「パブリック・アドミニストレーション・レヴュー」誌に寄稿した論文である。『日本 成功の代償』に収載されているが、日本の公的機関についてだけ書いたものではない。世界中の公的機関が抱える問題を論じている。

第5回

「なでしこジャパン」の活躍で一躍有名になった女子サッカー。だが、一時は“どん底”の状態にもあった。女子サッカーリーグはいかにしてそこから這い上がったのか。日本女子サッカーリーグの専務理事、田口禎則氏がその秘密を語る。

第358回

明日をつくるために今日なすべきことがすでに起こった未来を探すこと

ラッカーは、「すでに起こった未来は、体系的に見つけることができる」と言い、調べるべき領域は五つあるという。

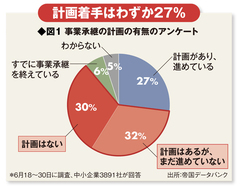

13/11/09号

どんなに有能な経営者でも、永遠に社長を続けられない。円滑に次の世代へ引き継ぐことで会社は続いていく。家族や従業員、取引先のためにも早くから事業継承の準備を始めたい。PR業会大手の創業者の死を巡る経営混乱の模様などを通じて、その必要性を考えよう。

第4回

「なでしこジャパン」の活躍で一躍有名になった女子サッカー。だが、一時は“どん底”の状態にもあった。女子サッカーリーグはいかにしてそこから這い上がったのか。日本女子サッカーリーグの専務理事、田口禎則氏がその秘密を語る。

第357回

ドラッカーは、継続と変革の両方が必要だという。そこで、本当はどちらが必要かとしつこく聞けば、継続が必要だという。人も社会も、本当に必要とするのは継続である。

第3回

プロ登山家・竹内洋岳氏とBCGパートナー植草徹也氏の対談最終回。今回は「リスクマネジメント」をテーマに二人で話していただいた。高所登山におけるリスクマネジメントから私たちが学べることはいったい何だろうか?

第356回

今後トップの仕事は、私が知り得るかぎり最も複雑な仕事、すなわちオペラの総監督の仕事に似たものとなる。スターがいる。命令はできない。共演の歌手が大勢いて、オーケストラがいる。裏方がいる。そして聴衆がいる。すべて異質の人たちである。

第2回

前編では「リスクをとってチャレンジし続けるには、それに合った組織が必要である」という結論に至った。ならば、リスクをとれる組織とそうでない組織の違いはどこに?「国際公募隊」を例にその違いを語り合う。