職場(39) サブカテゴリ

第106回

ここ最近、仕事用のスマートフォンを支給する会社が増えてきました。ただ、従来型携帯電話に慣れた人の中には、それに伴って通話への優先度が下がり、電話をかけても出ずにメールで返信をする人が増えたことに、違和感を覚える人もいるようです。

第78講

初詣は日本の風物詩ですが、神社にお参りした方はどんな神様が祭られていたか覚えているでしょうか? さすが八百万の神の国、天神さんやお稲荷さん、八幡さんなどいろいろです。でも一般にいう神様とは天照大御神で、その総本社が伊勢神宮。これは別格の存在です。では、今話題の出雲神宮は? いつもと違う視点で創造力を働かせてみましょう。

第35回・最終回

不機嫌な職場の増加を世代間ギャップのせいにする論調が目立つが、本当は各世代が生きてきた時代の違いにまで問題意識を掘り下げ、解決策を練るべきだろう。できる経営者やマネジャーは、常日頃からこの「なぜ?」を深く追求し続けている。

第27回

仕事ができるばかりにいじめ抜かれ、エース候補から誰も近寄らない「キモイ変人」へと評判を貶められる。嫉妬が渦巻く企業社会で、こうしたことはまま起こる。今回は、そんな「いじめ包囲網」に喘ぐ若きディレクターの日常から教訓を学ぶ。

第17回

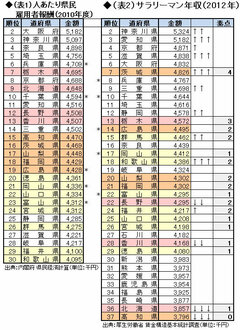

就活の際の企業選びのポイントの1つに、「働く場所」がある。Uターン就職希望者にとって、真の「就職幸福県」はどこか。前回に引き続き、給与水準、労働市場規模、失業率、自治体の経済力などの指標を基に、徹底解析していく。

第26回

今回は、中堅建設会社や大手生命保険会社などに勤務していた、元敏腕営業マンを紹介しよう。以前の会社では部長から殴る蹴るの暴力を受けたあげく、刑事事件に発展する寸前で退職した経験を持つ。上司とぶつかり続ける男性の「悶え」の深奥とは。

第105回

普段は羊のようにおとなしいのに、メール上だと強気で虎のように吠える。あなたの周りにそんな同僚や部下、上司はいませんか? 最近、いわゆる「メール人格」が普段の態度と乖離する人が方々で現れているようです。

第16回

「首都圏がダメなら地方もいいかな」。厳しい就活戦線に不安を覚えるあなたは、漠然とそんなことを考えているかも。就職してよかったと思える「就職幸福県」を見つけるためには、どうしたらいいのか。様々なデータを用いて徹底解析する。

第77講

お正月明け、長崎カステラの元祖・福砂屋、一辺が5~6cmのほぼ立方体をしたカステラ「フクサヤ キューブ」をお土産にいただきました。そのパッケージは美しく、かつ、随所に工夫が溢れていていました。iPod touchを買ったときに、その白いコンパクトなパッケージで感じた以来の感動でした。

第34回

『半沢直樹』はなぜこれほどまでに支持されるのか。筆者はゲーム理論や神経科学の見地から、主人公のキャラクター設定に興味深い点を見出している。組織から排除されかねない「倍返し」を繰り返す半沢は、なぜヒーローたりえたのだろうか。

第76講

世界のスマートフォンのディスプレイ表面は、過半がコーニング製の「ゴリラ・ガラス」です。もともと「用途不明のガラス」でしたが、スティーブ・ジョブズがこれに目をとめ、鍵がぶつかってもディスプレイが割れない世界最強のスマートフォンが誕生しました。でも、そもそもガラスは割れるもの。割れないガラスって?

![ゴリラとドラゴン 100年の死闘~身近な「なぜ」を探究する[3]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/3/7/240wm/img_37871b758525431115119b391601ad551826434.jpg)

第25回

今回は、零細広告会社を辞めた30代男性が悶える心境を聞いた。自称“在日”社長が、劣等感や憎しみをもって、自分をはじめ日本人社員を追い出したのだと主張するこの男性は、多国籍職場で働くことの意味や厳しさを理解していないように思えた。

第24回

今回は、創業50年近い教材制作会社で働く40代男性の「悶え」の原因を解き明かしたい。この会社では、行動や意思決定が鈍い社員たちが、ぬるい職場の中で縄張り争いを繰り広げる。無風職場の多くには、真綿で首を絞めるような「悶え」がある。

第104回

伝えたつもりが伝わらない、何を言われているのかわからない――。そんな言葉足らずな会社の同僚・上司に悩んでいる人が、実に少なくありません。どうして言葉足らずな人たちは、きちんと説明ができない、しないのでしょうか?

第15回

世の流れは、まさに「ワークライフ・バランス」。都心よりも時間がゆっくり流れる地方へのUターン就職を考えている就活生の中には、特にこれを重視する人が多いだろう。ワークライフ・バランスの最もよい自治体とはどこか。

第75講

第72講に続く「社会リソース活用の新ビジネスモデル」第2弾!前回(第72講)、社会インフラとしてのセミ・クローズドなソーシングネットワークを取り上げました。今回はもう2つ、社会リソース活用による新しいビジネスの例を紹介します。

![フーモアとMiCHi~社会リソース活用の新ビジネスモデル[2]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/0/240wm/img_d0b8d70ea76c4e1d76b78f028a8b8e0b180691.jpg)

第23回

部下の管理と現場の業務を同時に求められる「プレイングマネジャー」が増えている。こうした何でもできる「スーパーマン上司」の下では、伸びる部下と潰れる部下の明暗が分かれがちだ。ベテラン人事コンサルが、その是非を問いかける。

第470回

10月中旬に亡くなったやなせたかしさんの代表作『アンパンマン』には、「力こそが正義」と考える現代社会に対する警鐘が込められている。「倍返し社員」が増える企業の職場に、真の強さと献身さを持った「アンパンマン社員」は残っているのか。

第22回

今回は、中堅不動会社の元主任が訴える職場の課題を考えよう。プレイング・マネジャーである支店長が営業ばかりに精を出し、管理業務を丸投げするため、この主任は悶えていた。果たしてこの支店長は、本当に「ヤバイ人物」だったのか。

第103回

ときにはめいっぱい叱り、ときにはめいっぱい褒めちぎり……。こうしたアメとムチは、かつてスタンダードなマネジメント方法でした。しかし最近、こうした方法を取る上司に対して、無視をする、批判をする部下が少なくないようです。