職場(40) サブカテゴリ

第74講

温帯に属する日本には、明確な四季があり、その中でも色彩豊かなのは秋。そしてその中心は、なんといっても紅葉です。でも不思議です。紅葉ってなぜ起こるのでしょう? ヒトの目を楽しませるため、ではないはずです。

![紅葉って何だろう~身近な「なぜ」を探究する[2]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/240wm/img_84470f503a2342e35045ce0d17efcf9f110943.jpg)

第33回

筆者が研究している「ニューロビジネス」という分野は、消費者の購買決定の際の脳の働きから、どんな宣伝が効果的かを分析するもので、実際のビジネスにも役立っている。マーケティングの現場において、その効果には侮れないものがある。

第21回

今回は、女性の社会進出が進む職場に深く根を張る「悶えの構造」に迫る。TOEIC900点と翻訳の豊富な経験を持ちながら、テレビ局の下請けで低賃金・重労働の底なし沼に沈む40代独身派遣社員。そこには無能な上司と同僚による搾取の構造があった。

第20回

会社の人事異動を理不尽に感じ、悶える社員は多い。しかし悶えの原因は、全て会社にあるのだろうか。異動を恨む社員自らが、悶える原因をつくり出すこともある。今回紹介するのは、営業部へと理不尽な異動をさせられた元敏腕編集者のケースだ。

第102回

人が嫌がる仕事を任されそうになったら断りたいのが本音ですが、懇願されたら引き受けざるを得ないものです。ただ、周囲がサポートを約束する際、「フォローする」という言葉を使われると、不安を感じる人がいるといいます。それは一体、なぜでしょうか?

第73講

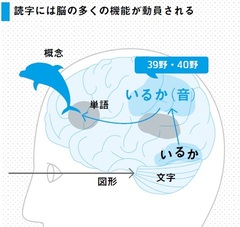

あなたが書く文章は、そのまま読み上げて相手に意味が伝わりますか? ヒトは文章を黙って読むときも、頭の中では音読しているのと同じです。だから、「伝わる」文章とは、「聴いてわかる」お話のように瞬時に理解できるもの。シンプルな表現にしてこそ、あなたの意思や主張が「伝わる」のです。

第19回

今回は、賃貸マンションの一室に引きこもり、自宅で仕事をしていると思しき男性が織り成すトラブルを紹介しよう。毎夜爆音に悩まされる隣家の会社員の悩みは深い。雇用形態の多様化が進むなか、「悶える職場」はあなたの隣家にも出現するのだ。

第18回

会社員の突然死や自殺はなぜ起こるのか――。職場で起きる「原因不明の死」は、亡くなった本人の遺族はもちろん、残された上司や同僚の心にも暗い影を落とす。会社員の検死を続ける法医学者が、遺族や会社関係者の苦悩と死の傾向を明かす。

第101回

仕事とは「個人プレー」でなく、周囲と協力しながら「チームプレー」で成果を導くもの。しかし、忙しい人に仕事を任せておきながら、その成果を粗末に扱い、後で「不要になったから」と悪びれずに言える人が意外と職場に1人はいるものです。

第72講

日本の雇用の7割 (2800万人分)を生み出す中小企業。その数は430万社に上ります。まさしく、中小企業の商品・サービスの質の高さが日本の産業力そのものです。でも、430万社の中から、自分の求める技術を見つけ出し、仕事を発注するのは至難の業。そこで、中小企業の「サプライヤー&パートナー選択」について考えてみましょう。

![eEXPOとバンダイナムコに続け!~社会リソース活用の新ビジネスモデル[1]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/7/240wm/img_27c2ece54499c92565d261075256032e139117.jpg)

第31回

イギリスから赴任してきた筆者の同僚がマレーシアで日本車を購入したところ、あまりにもルーズな顧客対応に振り回されたと聞いた。確かにマレーシアン・ウェイには辟易するが、その背景に見えるのは「日系グローバル化」の綻びでもある。

第17回

今回は、以前紹介した「追い出し部屋で心が壊れた課長」のその後をお伝えする。彼を目の敵にしていた上司が役員に出世し、圧力はますます強まったそうだが、腹を据えた課長には心境の変化が見られるようになった。心の再生の要因はどこにあるのか。

第16回

今回は、同族経営の園芸関連会社で起きた代理戦争の顛末をお伝えしよう。破滅型のオーナー父子に銀行OBの社長が追放された騒動は、社長に近い社員たちがリストラされるという悲劇を生んだ。こうした同族経営の企業で働く社員の悩みは深い。

第100回

自分の給与はなかなか上がらないのに、あなたの周りに景況感に関わらず給与が大幅に上がっている同僚がいませんか?では、自分なりに頑張って高い業績を上げても給与が上がらない人と上がる人は、一体何が違うのでしょうか。

第71講

最近空を見上げたことがありますか? 私たちは中学校の理科で雲の種類を習っているのですが、大人になって空を見上げることはなくなり、雲のカタチに無関心。秋の空って、春夏冬の空とどう違うのでしょうか? 顔を上げ周りの風景を見渡してみましょう。うれしい発見が、きっとあるはずです。

![雲って何だろう~身近な「なぜ」を探究する[1]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/240wm/img_2d365ab2334841d498529c9b5a1cbb5e96326.jpg)

第30回

マレーシアのフォーラムに参加したときに感じたのは、ASEAN諸国の中国に対する警戒心だった。しかしミクロの面で見れば、中国人のネットワークづくりの積極性には感心するしかない。この点については、日本人も学ぶべきことが多い。

第15回

ある日突然、部下が原因不明の自殺を遂げたら、あなたはどうするか? 周囲からは「なぜ自殺のメッセージを読みとれなかったのか」と、心ない追及を受けるだろう。責任の所在が曖昧なまま「犯人」にされかねない関係者たちは、悶え苦しんでいる。

第14回

少子高齢化が進む日本では、男性の育児参加の必要性が唱えられている。育児への意識が高い男性社員は「イクメン」と呼ばれ、世間の評価は高い。しかしそれをいいことに、会社をしゃぶりつくし、同僚を悶えさせる「黒いイクメン社員」も存在する。

第99回

あなたは、もし仕事での移動中に電車が事故などで止まったらどうしますか?運転再開するまで待つか、それとも自腹を切ってでもタクシーに乗るか、迷ったことのある方は少なくないでしょう。ではこうした場合、どのような行動が正解なのでしょうか。

第70講

「プチネット断食」シリーズの最後に、「スマホが危険なことはわかってる!」「でも、スマホ断ちはどうしてもできないんだ!」と叫ぶ人たち向けの「スマホ節食」法を紹介します。6ヵ条ありますので、まずは1つでも実践してみてください。やらないよりはずっとマシ、ということで。

![今を生きるためのスマホ節食6ヵ条~プチネット断食のススメ[6]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/0/240wm/img_d0e8add2c25130aa21711bfa13e2d0ec47268.jpg)