週刊ダイヤモンド編集部

「高付加価値化」でテレビ事業での生き残りを図ろうとしていた大手電機メーカーには、後々大きな打撃として効いてくるかもしれない“夏の事件”が起きた。大手小売りドン・キホーテがPB(プライベートブランド、自社企画商品)として発売した5万4800円の50インチ4Kテレビが、初回出荷台数3000台を1週間で完売。さらに7月14日から予約を再開した2期出荷分1400台も即日完売するという異例のヒットを記録したのだ。

ビール大手各社の上半期(1~6月)の課税出荷数量は5年連続で過去最低を更新、市場は縮小の一途をたどる。そんな中で、新ジャンル(第三のビール)に逆転劇が起きた。

2017/7/29号

最強の企業集団とされる三菱グループで今、異変が起こっている。御三家の一角、三菱東京UFJ銀行の頭取が在任1年余りで異例の退任となったのだ。背景には「組織の三菱」のゆがみが生んだ「院政」の影がちらつく。

あなたの住んでいる街の水道は大丈夫? 週刊ダイヤモンド7月29日号の第2特集「水道クライシス!!」では本邦初の「全国水道危険度ランキング」を掲載した。ここでは、誌面に載せきれなかった部分を含め、全ランキングを掲載する。

日本唯一のDRAM専業メーカーだったエルピーダメモリが経営破綻し、2013年7月に米マイクロン・テクノロジー傘下に入って丸4年。マイクロンメモリジャパンの木下嘉隆社長に、傘下入り以降の経営について聞いた。

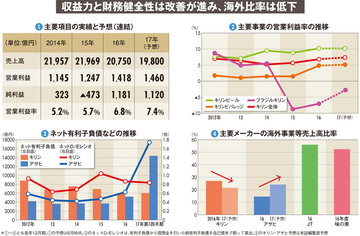

赤字が続いたブラジル事業の売却を完了し、国内清涼飲料は競争緩和によって収益改善にめどが付いたキリンホールディングス。次なるM&Aをにらみ、負債の圧縮を急ぐ。

第21回

「好きでやってきたので、つらいと思ったことは全くないです」実直な口ぶりでそう話すのは、北海道夕張郡で玉ねぎの新品種開発などを行う植物育種研究所代表の岡本大作。世界中の玉ねぎを交配させ、これまでにない付加価値を持つ品種を創り出してきた。付いたあだ名は「玉ねぎ博士」だ。

米シェール開発の失敗などで2015年3月期に最終赤字へ転落した住友商事の業績が回復基調にある。資源価格上昇の追い風に加え、メディア・生活関連事業が好調なこともあり、今期は史上最高益の更新を狙う。社長任期ラスト1年を切った中村邦晴社長に、今後の見通しなどを聞いた。

巨人が動いた。セブン-イレブン・ジャパンが創業以来初めて店舗レイアウトを大幅刷新すると発表。目玉は冷凍食品(冷食)の売り場面積を2~3倍にするというもので、2021年までに1万店舗での展開を打ち出している。

「アンサルドSTSの買収は失敗だった」。同社はイタリアの鉄道信号大手で、日立製作所の鉄道事業の拡大を支える連結子会社だ。国境を越えた標準信号システムを持つSTSは世界市場の拡大に欠かせない。

話し掛けると適切に応答する音声認識AI(人工知能)の開発競争が激化している。米グーグルやアマゾンなどがAIスピーカーで主導権を激しく争う中、NTTドコモは6月、AIサービスの基本システムを開発したと発表した。吉澤和弘社長にAI時代の戦略を聞いた。

業界内から、「自己満足ではないか?」との声も聞こえてくるが、今春より再開した積水化学工業の環境経営シフトが加速を続けている。

世界最大の農薬メーカーでありながら、日本では農業関係者以外に知られていないシンジェンタ。世界規模で進行する化学業界の合従連衡の流れの中で、同社は米国の有力メーカーと組まず、あえて中国の国営化学会社の傘下に入る道を選択した。

6月末の定期株主総会後に正式に東京電力ホールディングス会長に就任した川村隆氏。古巣の日立製作所が2008年度に7873億円という過去最大の最終赤字に陥った直後、会長兼社長に就任して経営再建を主導した経験を、東電立て直しにどう生かすのか。また最大の課題である原子力事業にどう手を加えるのか。

毎週金曜日を「脱スーツ・デー」として、カジュアルな服装での出勤を推奨する伊藤忠商事は7月14日、新しいドレスコードの見本となる服装の社内発表会を行った。今回、岡藤正広社長自らが旗振り役となって脱スーツに乗り出した理由は大きく三つある。

2017/7/22号

「あなたのお金」に重大な影響を及ぼす決定が、7月4日に公表されたのをご存じだろうか。金融機関の監督官庁である金融庁のトップ、森信親長官の続投が決まり、任期3年目を迎えたのだ。森長官は、あなたが資産を殖やしたり守ったりするための味方となる異例の長官なので、ぜひ注目してほしい。

FX(外国為替証拠金取引)取引で存在感を放っているGMOクリック証券の鬼頭弘泰社長(GMOクリックホールディングス社長)。人ができることは基本的にAI(人工知能)に置き換える時代に、証券会社が生き残るために必要となる力について語った。

システムエンジニア(SE)出身の変わり種で、数年前から「APIエコノミー」を標榜してきた、カブドットコム証券の齋藤正勝社長。「資産形成」や「国民総投資家」のような捉え方で銀行口座や保険並みに投資を浸透させるには、証券会社が黒子にならないかぎり無理、というのが持論だ。

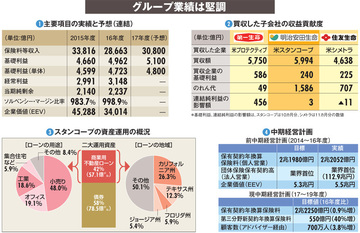

米国で約6000億円にも上る大型買収に踏み切ってから1年余り。グループの利益に貢献し始めたものの、財務からは買収に伴うのれん代などの償却負担が、重くのしかかっている姿が垣間見える。

私鉄の中でも“地味”な京王電鉄が今、投資を積極化している。2020年を見据え、インバウンドやホテル関連事業の強化を急ぐ。