見山謙一郎

第12回

いま政府が策定を急いでいる「地球温暖化対策基本法案」。これは、今後の環境ビジネスの基準(ルール)づくりにあたります。スポーツの世界と同様、結果がルールに左右される以上、ルールをつくることの重要性を改めて考えなくてはなりません。

第11回

日本企業の優等生であるトヨタ自動車が、リコール問題に揺れています。「トヨタほどの企業がなぜ?」と考えてしまいますが、優等生ゆえの「守り」のジレンマに陥っていたのかもしれません。

第10回

デフレ経済の真っただ中、究極の値下げとも言うべき「高速道路の一部無料化」が発表されました。無料やタダと聞くと何だか得をしたような気がしますが、昔から「タダより高いものはない」という通り、その裏に潜むリスクを警戒すべきかもしれません。

第9回

昨今の歴史ブームは、閉塞感漂う現在において、歴史的偉人に救いを求めているように感じます。中でもいま大注目の坂本龍馬は、幕末の動乱期に「新たな活路(第3の道)」を探し当てた、社会起業家のような存在だったといえるかもしれません。

第8回

昨年末開催されたCOP15は、合意文書を全会一致で採択できず、合意に留意することを容認するにとどまりました。これは、国際交渉において、もはや「全会一致」の原則が限界に来ており、新たな合意形成の時代に入ったと言えます。

第7回

環境ブームの昨今ですが、この「環境」という言葉、単体では曖昧模糊としており、行動を誘発しない言葉のように感じます。環境問題に対する具体的行動が進展しない理由は、「言葉」の問題も大きいと思うのです。

第6回

いま何かと注目の「事業仕分け」ですが、その多くは目先の短絡的な議論に終始しているように見えます。そんな中、日本科学未来館の毛利館長の言葉には、自らの経験から生まれた強い意思と責任感が感じられ、まさに「腹に落ちる」説明だったと思います。

第5回

JAL問題は環境問題と同様、対処療法で解決できる問題ではありません。これまで「お金」と「時間」に支配されてきたわれわれの価値観を転換しなければ問題の本質的解決には繋がらず、歴史を繰り返すことになりかねないのです。

第4回

今年5月、鳴り物入りで導入された「エコポイント制度」ですが、わずか半年足らずで次年度廃止の可能性が濃厚となってきました。関連省庁の思惑が異なるまま、環境という大義名分だけで合意し、本質なき制度設計という罠に陥ったと言えます。

第3回

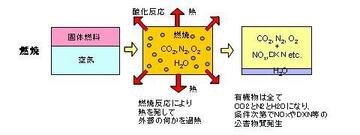

中国など化石燃料依存の火力発電の比率が高い国の場合、電気自動車が普及すると逆にCO2の排出量が増加するとの試算があります。このように環境問題は一筋縄ではいかないからこそ、日本企業が競争力を発揮できるのです。

第2回

人間も自然の一部と捉える感性を持つ日本は、環境問題でも「大義名分」で動けてしまうところがあります。CO2削減を手段と捉え、利益誘導で取り組む国際社会に対し、大義名分を振りかざしても何の利益を得られず、大きな責任だけを負うことにもなりかねないのです。

第1回

「環境問題は重要」と言われるほど、胡散臭さを感じてしまう・・・そう感じているビジネスマンは少なくありません。頭では理解できていてもなんとなく腹に落ちない。環境問題に至っては、そこで思考停止してしまっている人が意外と多いのかもしれません。

第16回

「環境は本当にビジネスになるのか」という問いかけで始まった当連載。最終回の今回は、これまでの連載を振り返りながら、「環境」が「ビジネス」として成立するために必要な『3つの創造力』について考えます。

第15回

環境意識や節約志向の高まりで、水筒を使う人が増えているとか。中でも目を惹くのは、スイス製の「SIGGボトル」。常温タイプのこの水筒が、水道水を飲まなくなった日本人に対し、水に対する意識を変えるきっかけになるかもしれません。

第14回

日本のモノづくりを支えてきた団塊世代の技術者たちが、その土地の間伐材を燃料として活用する「エネルギーの地産地消」に挑戦しています。バイオマス燃料を普及させるための技術開発を進めているのです。

第13回

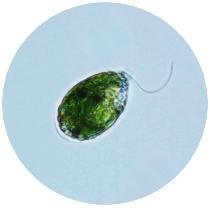

動物と植物の中間微生物ユーグレナ(ミドリムシ)は、熱帯雨林の数十倍の二酸化炭素を吸収するほか、動物・植物双方のバランスよい栄養素を兼ね備えており、地球温暖化および食料問題の観点から非常に注目されています。

第12回

「ヤシノミ洗剤」で知られ、環境配慮型商品のパイオニアとして植物由来の原料にこだわり続けてきたサラヤ株式会社。しかし2004年、原料であるアブラヤシの原産国マレーシア・ボルネオ島で起きた悲劇の事件をきっかけに、プランテーションの拡大によって野生動物が棲みかを奪われているという現実を知ります。 「消費者にばかり目を向ける一方、原産国への意識が弱かったことを自覚した」という更家社長は、ボルネオ島の森と動物を守る活動を始めます。そこから、人にも、動物、植物にもやさしい経営が始まったのです。

第11回

ウェブ上で曲を試聴し、そのアーティストを応援したいと思う人たちに1口5000円から出資をしてもらう――そんな「音楽ファンド」を作ったベンチャー企業があります。証券化という金融の仕組みで、音楽を支える新ビジネスです。

第10回

小学校の授業で行なった「モーターで発電し、スピーカーから音を出す」という実験を覚えていますか? この実験に影響を受けたある少年は大人になって大発明をします。振動を電気に変える「発電する床」を生んだのです。

第9回

外食産業などで排出された生ゴミを堆肥に変え、地域の農家に販売。収穫された有機野菜を外食産業で使用する、という新しい循環事業が始まっています。生ゴミ発酵分解機をリースすることで普及に成功したのです。