井手ゆきえ

第264回

目の愛護デーに眼検診を 緑内障による失明を予防

10月10日は目の愛護デー。1931年に定められた「視力保存デー」にはじまる失明予防のための目の記念日である。中高年が視力障害に陥る原因といえば即、緑内障が思い浮かぶ。

第263回

受動喫煙が歯周病リスクに ただし、男性に限ります

日本人男性は非喫煙者でも、受動喫煙で「歯周病」リスクが高くなるようだ。東京医科歯科大学と国立がん研究センターの共同研究チームの報告から。同研究は、1990年に秋田県横手市の住民(当時の年齢40~49歳)に対して行った喫煙状況に関するアンケート調査をもとに、その後の歯の状態と喫煙との関連を検討したもの。2005~06年に歯の健康状態を確認している。

第262回

長時間労働は脳卒中リスク 週41~48時間でも上昇

長時間労働は心血管より脳血管にダメージを与えるらしい。医学誌「ランセット」オンライン版の報告から。労働時間と健康との関連を調べた研究は多い。心筋梗塞など冠動脈疾患と労働時間との関連では、週35~40時間労働の発症リスクを1とすると、それ以上で約1.4倍に上昇するといわれている。

第261回

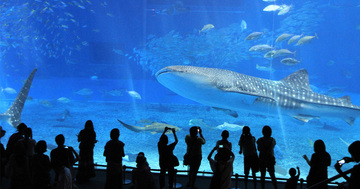

水族館でリラックス効果 血圧・心拍数に好影響

秋の行楽シーズンである。紅葉狩りに繰り出すのもいいが、遠出する時間がない貴方にお勧めなのが「都会のオアシス」水族館。夏休みの喧噪が過ぎた今頃は案外、穴場だ。しかも、先日報告されたプリマスに所在する英国・国立水族館とプリマス大学、エクセター大学からの共同研究結果によると、「水族館の展示を眺めていると血圧と心拍数が低下する」という。

第260回

唐辛子で死亡率低下!?ほぼ毎日の摂取で14%減

唐辛子を日常的に食べると、全死亡率とがん死や虚血性心疾患死リスクが減るようだ。中国の大規模疫学研究の報告から。

第259回

「高収入の勝ち組」がリスク?50歳以上の有害な飲酒

健康状態が良く、十分な収入があり、しかも学歴が高く社会活動にも積極的──という「勝ち組」は、有害レベルの飲酒にはまるリスクが高い、という研究結果が英国から報告された。本研究は英国(イングランド)在住の50歳以上の男女について、有害な飲酒に向かわせる社会経済的要因を検討した二つの調査データを解析したもの。延べ9200人以上が対象となった。

第258回

急性期脳梗塞治療の新時代 t-PA治療+血栓除去治療

日本人の死因、第4位の脳卒中。死亡率こそ治療の進歩で低下しているが、患者数は相変わらず多い。くも膜下出血など脳出血は激減したが、逆に血管が詰まる脳梗塞は増加している。

第257回

成人のぜんそくにカテーテル治療 患者QOLの改善に期待

昨年末、国内で初めて18歳以上の重度の気管支ぜんそくに対する外科的治療が保険承認された。使用する医療機器は、この7月から販売が開始されている。

第256回

脂質異常症治療はいつから必要?基準値主義からリスク主義へ

米国のコレステロール治療ガイドライン(GL)には、LDL‐コレステロールの管理目標値が設定されていない。曰く「目標値を設定するに足る科学的根拠がない」というのだ。2013年11月、同GLが発表されたとき、各国の関連学会は大騒ぎになった。何しろこれまで治療の根拠として君臨してきた数値がばっさり切られたのだから。

第255回

2型糖尿病治療薬で減量 日本では未承認です

先日、2型糖尿病治療薬の抗肥満効果を検討した試験結果が報告された。ただし抗肥満薬として適応は、国内では未承認であることを明記しておく。

第254回

正しい給水方法は?低ナトリウム血症にご用心

なぜか真夏になるとあちこちで開催される「耐久レース」。自転車、マラソン、トレイルランニングと競技はさまざまだが、参加者は競技中の水分補給に頭を悩ませるだろう。実はこの水分補給、一歩間違えると「低ナトリウム血症」という致命的な状態を引き起こすこともある。先日、米国から競技中の水分補給に関するガイドラインが発表された。

第253回

座りっぱなしで不安がつのる パソコンを捨てよ、外へ出よう

本稿でも「座りっぱなし」の生活が身体の健康に悪影響を及ぼすという報告を紹介してきたが、ようやく(?)座りっぱなしと精神症状に関する論文がでてきた。オーストラリアはディーキン大学の報告から。

第252回

親の所得が青年期の肥満に影響 小児期は「給食」が防波堤

先日、日本医科大学衛生学公衆衛生学の可知悠子氏らから、家計と子どもの肥満に関する研究結果が報告された。可知氏らは、厚生労働省の2010年の調査から、6~11歳・397人と12~18歳・397人のデータを抽出。家庭の収入・支出、親の最終学歴、職業といった社会経済因子をそれぞれ3段階に分け、肥満との関連を調べた。

第251回

アミロイドPET検査認知症「告知」の是非は?

PET(陽電子放出断層撮影)という検査法がある。放射性薬剤を体内に入れ、放出される放射線を特殊なカメラで画像化する方法だ。がん検診のイメージが強いが、薬剤の性質次第で様々な疾患をあぶり出せる。近年はアルツハイマー型認知症(AD)の早期発見にも応用されている。

第250回

乳がん再発予防のヒント 大豆は丸ごと食べましょう

最新のがん統計によると、日本女性の12人にひとりが乳がんを発症する時代になった。50~60代以降に発がん率が上昇し始める男性とは違い、乳がんは「働き盛り」の30~40代に発症の第一ピークがある。

第249回

まだまだ大丈夫、ではなくて貴方のロコモ度を測ります

ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)という言葉がある。2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、日本語でいうと「運動器症候群」。膝関節や股関節の障害、あるいは骨折などにより、要介護になるリスクが高い状態を指す。

第248回

夏場の2型糖尿病予防習慣 炭酸飲料を1本控えること

暑さと疲労で渇いた身体には、炭酸飲料の刺激と甘みがありがたい。しかし、何事もホドホドが肝心だ。実際、各国の調査報告からは、甘い炭酸飲料を好む人は、現体重にかかわらず2型糖尿病の発症率が高いと判明している。

第247回

発症前の禁煙より野菜と果物?大腸がんの生存率を上げるには

日本人の死因第1位は悪性新生物=がんである。そのなかでも、大腸がん死は男性の第3位、女性ではトップ。男性の33人に1人、女性の44人に1人が大腸がんで死亡する計算になる。

第246回

卵の復権のお知らせ 週4個で糖尿病リスク低下

コレステロール含有食品の筆頭として制限されていた卵。ところが近年は、卵復権の報告がいくつも出されている。

第245回

「活動的な小太り」がいい?認知症リスクが低下

超肥満~やや肥満で中年期を過ごすと、認知症リスクが低下する可能性がある、という研究結果が英国から報告された。認知症の発症予防は世界的なテーマ。各国で原因遺伝子の探索から「認知症になりにくい生活習慣」の模索まで、あらゆる方法論が検討されている。