加藤嘉一

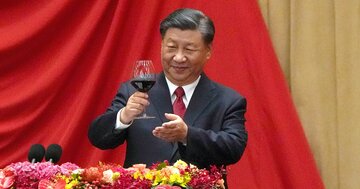

「中米関係は世界で最も重要な二カ国間関係だ」10月9日、中国を訪問中の民主党の上院議員シューマー院内総務率いる超党派議員らと会談の冒頭で、習近平国家主席がこのように切り出した。本音であり、本心だろうが、筆者の理解によれば、中国の最高指導者や外交の統括者が、公の場でこのように断言するのは珍しい。

中国は現在、約3年続いた「ゼロコロナ」政策が今年に入って解除されて以来、最初の国慶節休暇を迎えている。9月29日から10月6日の1週間が人民たちにとっての休日となるが、懸念されてきた景気回復の遅れにどの程度の改善をもたらすかにも注目したい。

9月9~10日、インドのニューデリーでG20首脳会議が開かれた。共同宣言における、ロシアのウクライナ侵攻に関する表現が弱く、ウクライナが憤慨を示すなど悶着(もんちゃく)も起こった。他のどの国からの指図も受け入れず、独立自主を貫くことで自らの国益、影響力、存在感の最大化を図ろうとするインド外交を象徴するようなモディ首相の主催ぶりであった。ただ、会議の開催を巡り、最も物議を醸したのは、中国の習近平国家主席が欠席したことであろう。

中国で「反日」が再燃しているように見受けられる。8月24日、日本政府が予定通り、福島第一原発ALPS処理水の海洋放出を始めた。それに対し、中国政府が猛反発していることが「反日」の背景にある。

中国経済を取り巻く環境が劇的に変化している。直近の動向としては、1年半前にデフォルト(債務不履行)に陥り、2022年末時点で約49兆円の負債を抱える中国不動産大手・恒大集団(エバーグランデ)が8月17日、ニューヨークの裁判所に米連邦破産法第15条の適用を申請。不動産業界、および中国経済全体にさらなる不振と懸念をもたらしている。

習近平第3次政権が本格始動して5カ月がたとうとしている。日本政府および企業が、「中国との付き合い方」という意味で、足元最も警戒、懸念しているのが、いわゆる「反スパイ法」であろう。今年3月下旬、アステラス製薬現地法人の幹部が北京で拘束された事件(いまだ釈放されていない)は記憶に新しい。

先週、ヘンリー・キッシンジャー元米国務長官が中国を訪問した。迷走する米中関係、激動の国際情勢の行方を占う上で重要な動向である。キッシンジャーは、7月18日に李尚福国防相兼国務委員と、19日に王毅政治局委員兼中央外事工作委員会弁公室主任と、そして20日に習近平国家主席と立て続けに会談した。中国国内では、中国側として異例の厚遇で同氏の訪中をもてなしたという総括がなされている。

2023年上半期を総括し、下半期に向けて示唆するような、中国外交の一幕であった。7月6日~9日、ジャネット・イエレン米財務長官が中国を訪問した。同財務長官の訪中に関しては、過去半年を含め、米中当局の間で終始交渉のテーマであり続けた。

6月18~19日、米国のアントニー・ブリンケン国務長官が中国を訪問した。バイデン政権発足以来、初となる米閣僚の訪中である。本来であれば、2月上旬にブリンケン訪中が組まれ、3期目入りを直前に控えた習近平国家主席との会談も予定されていたが、中国の偵察気球が米国の領空を侵犯したことが原因で、訪中は延期となった。その後、米軍がそれを撃ち落としたことに中国は猛反発。米中間の緊張関係は激化していった。

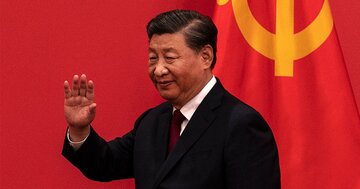

「実践は我々に語る。中国共産党はなぜ有能なのか、中国の特色ある社会主義はなぜ良好なのか、結局は、マルクス主義が素晴らしいから、もっと言えば、中国化、時代化したマルクス主義が素晴らしいからなのだ。マルクス主義の科学的理論指導を有しているという事実は、我が党が信仰と信念を断固持ち続け、歴史的主動性を掌握する上での根本なのだ」 昨年10月、習近平総書記が政権3期目入りを決めた中国共産党第20回党大会での報告でこう主張した。「マルクス主義の中国化・時代化の新たなページを不断に切り開き、書き残していくことこそが、当代中国共産党人にとっての厳粛な歴史的責任なのだ」というのが、5年に1度の共産党大会で習近平が発した核心的メッセージの一つであった。

チャイナリスクがみたび、顕在化するか。昨年、国際政治・経済における最大の事件が、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻であったことは疑いないだろう。世界史に深く刻まれる惨事である。一方、ロシア・ウクライナ戦争ほどのインパクトはないものの、特に経済面で世界を進行させたのが、中国政府による「ゼロコロナ」策である。

習近平第3次政権が本格始動して2カ月がたとうとしている。この期間、「ゼロコロナ」策が解除され、国がリオープンに向かっている背景も作用し、中国は積極外交を展開してきた。サウジアラビアとイランの国交回復を北京で仲介したり、ロシア、ウクライナ双方と接触したり、マクロン仏大統領を中国で盛大にもてなしたりと、ウクライナ戦争がいまだ停戦しない国際情勢下で、自らの影響力を誇示しつつ、昨年低迷した中国経済の回復に向けてできることは全部やるという姿勢が伝わってくる。

ついにこの日がやってきた。中国の習近平国家主席がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行った。2022年2月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻して以降、初となる中国・ウクライナ首脳会談である。その意味は深く、歴史的とさえ言える。

全国人民代表大会が3月13日に閉幕、国・政府・軍の新人事が決定し、昨秋の第20回党大会の流れを受けて、習近平第3次政権が正式に発足・始動して、約1カ月が経過した。5年に1度の党大会から翌年3月の全人代までの期間は、政権人事という意味で「5年に1度の過渡期」を意味する。この期間、中国を取り巻く内外の情勢は目まぐるしく変化した。

4月1~2日、日本の林芳正外相が中国を訪問した。コロナ禍の影響なども受け、日本の外相として3年3カ月ぶりの訪中となった。

3月13日、毎年恒例の全国人民代表大会(全人代)が閉幕した。文字通り、全人代は毎年3月(新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年は2カ月延期で5月開催)に行われるのだが、今回は、昨秋、5年に一度の党大会直後ということで、「5年に一度」という重要性を持った全人代であったといえる。

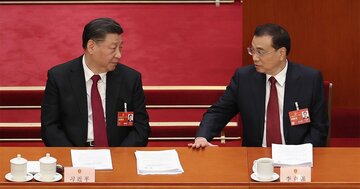

3月5日、日曜日、午前9時(北京時間)、北京の人民大会堂で全国人民代表大会(全人代)が開幕した。昨年10月に行われた第20回共産党大会を経て、習近平総書記は3選、「チャイナセブン」とも称される新たな中央政治局常務委員が選出された。これらは党の要職であり、国、政府、軍を含めた各種キーマンが出そろい、習近平第3次政権が本格的に発足、始動するのは、今回の全人代の後である。全人代は毎年行われる政治イベントであるが、5年に1度の党大会直後の全人代は、5年に1度という意味で、とりわけ重要になるのだ。

2月17日~19日、ドイツでミュンヘン安全保障会議が開催された。1962年から毎年開催されている会議である。中国からは、昨年10月の第20回共産党大会で楊潔チの後を継いで中央政治局委員(トップ24)に昇格した王毅・中央外事工作委員会弁公室主任が出席し、基調講演を発表した。

昨年11月、3期目入りを決めた習近平はインドネシアで開催されたG20サミットに際し、バイデン大統領と初の対面での首脳会談に笑顔で向き合った。その後も、国防、通商、財務といった分野で閣僚対話が続いた。そして、米国東部時間の2月3日夜、ブリンケン国務長官が満を持して北京へ飛び、王毅政治局委員の後を継いで外相に就任した秦剛・前駐米大使と初の対面会談をし、習近平との会談にも臨むはずだった。

1月22日、中国が春節(旧正月)を迎えた。昨年、中国人民は「ゼロコロナ」下で居住地での年越しを要求されていたが、昨年12月上旬以降の「ゼロコロナ」策大幅緩和、実質解除を受けて、今年は基本的に自由な、当事者の意思による帰省が認められている。例年の7割程度ではあるが、延べ20億人以上があの広大な大地で「民族大移動」を展開することになる。