加藤嘉一

中国民主化研究とは、中国共産党研究である。習近平政権が本格始動した直後、2013年4月に開始した本連載は、この方程式を前提に、筆を進めてきた。副題には「揺れる巨人は何処へ」とした。

トランプ第2次政権が2025年1月20日に発足してから、早4カ月以上が経過した。この期間、トランプ大統領が「Make America Great Again(MAGA)」、すなわち「米国を再び偉大にする」という観点から最も重視してきたのが関税政策であることは論を待たないだろう。

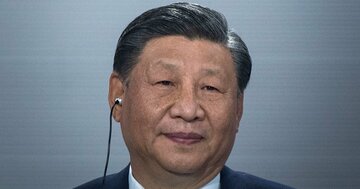

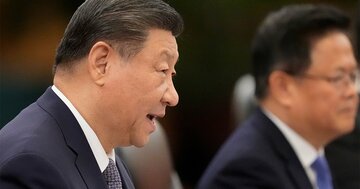

中国の習近平国家主席が5月7~10日、ロシアを公式訪問した。5月9日がロシアにとって、第2次世界大戦で旧ソビエトがナチス・ドイツに勝利したことを祝う「戦勝記念日」であり、プーチン大統領は、これにあわせて習主席をモスクワに招いたという建て付けである。今回の習主席の訪ロは我々にとって重大な示唆を与えてくれるケーススタディになると判断するため、本稿で取り上げることとする。

トランプ関税に世界中が動揺し、翻弄(ほんろう)されている。トランプ関税が世界経済や国際情勢に与えるインパクトの大きさという意味で、最大の注目ポイントは中国であろう。

今から20年前の2005年3月14日、中国の国会に相当する全国人民代表大会が『反国家分裂法』という名の法律を制定した。胡錦涛政権が本格始動してから2年程度が経過した頃のことである。

中国で1年に1度の全国人民代表大会(全人代)が3月5~11日の日程で開催された。初日に李強首相による「政府活動報告」(日本の「首相施政演説」に相当)が発表され、主要経済目標などが発表された。

約3年前の2022年2月4日、北京冬季五輪の開催に合わせて中国を訪問したロシアのプーチン大統領が、北京で習近平国家主席と会談した。新型コロナウイルスの感染拡大と中国による徹底した「ゼロコロナ」策も影響し、両者にとっては約2年ぶりとなる対面での会談だった。

1月20日に大統領に就任したドナルド・トランプ氏、およびトランプ第2次政権による言動や政策が、米国内外で物議を醸している。それらがもたらし得る状況に関しては、さまざまなシナリオが考えられる。

トランプ第2次政権が1月20日に発足し、2週間が経とうとしている。トランプ大統領は就任初日、計26本の大統領令に署名するなど(注:4年前のバイデン氏は9本、8年前のトランプ氏は1本)、スタートダッシュを切っているように見受けられる。

2025年1月20日(現地時間)、米国でトランプ第2次政権が発足する。トランプ第1次政権期に米中関係は荒れた。貿易戦争が勃発し、新型コロナウイルスの発生源問題で応酬を繰り広げ、互いの総領事館をシャットダウンした。トランプ氏の予測不能性に翻弄(ほんろう)されながら、且つ戦略的契機の側面も過大評価していた。これが、同政権と4年間闘った習近平政権が得た教訓だと筆者は検証している。今回はどうか。

2024年が歴史となり、新たな年がスタートした。昨年は「選挙イヤー」と言われた。台湾を皮切りに、ロシア、フランス、インドなど地域の大国で国政選挙が行われ、11月の米国でクライマックスを迎えたと言える。日本でも自民党総裁選が行われ、石破政権が誕生した。台湾では、民進党が3選を果たし、頼清徳政権が5月に発足、中国からの警戒や圧力を含め、台湾海峡における緊張度は増した。米国では、アメリカ・ファースト、Make America Great Again(MAGA)を掲げ、その言動に予測不可能性が常に付きまとうトランプ氏が再選を果たした。

「経済基礎決定上層建築」筆者が中国の北京大学で国際関係を学んでいた2000年代、所属学部における国際関係や外交の授業、及び全学必修の「マルクス主義原理」や「毛沢東思想」といった授業の中で、幾度となく触れた、マルクス主義理論に基づいた言い回しである。

11月に行われた米大統領選挙でトランプ共和党候補が圧勝し、議会両院も共和党が過半数を占めた。来年1月20日には、トランプ第2次政権が発足するわけであるが、トランプ氏は、前回当選時と比べても、迅速かつダイナミックに、閣僚を含めた次期政権人事の検討や策定を進めているように見受けられる。

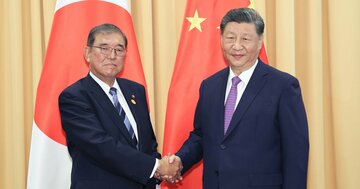

自民党総裁選、衆議院選挙を経て、内閣総理大臣の地位に座る石破茂氏が11月15日(現地時間)、APEC(アジア太平洋経済協力会議)首脳会議に出席するために訪れていたペルーで、習近平国家主席と初の首脳会談に臨んだ。習主席と石破首相が、米国、特にトランプ次期政権とどのように付き合いながら、互いの距離感を保っていくのか。中国側が、日米地位協定の改定に意欲を見せてきた石破茂という人物像を考慮に入れた上で「接近」している側面は少なからず存在する。

米国の大統領選挙が11月5日(現地時間)に行われ、共和党のドナルド・トランプ候補が勝利した。筆者が本稿を執筆している11月11日(日本時間)午前の時点で、大統領を選出する選挙についてはすべての開票結果が出ており、トランプ候補が獲得した選挙人の人数が312人、民主党のカマラ・ハリス候補が226人(過半数は270人)ということで、前者の圧勝であった。また、激戦州と呼ばれる7州すべてでトランプが勝利し、「圧勝感」をさらに際立たせた。

中国民主化研究とは中国共産党研究である、という立場を取る本連載にとって、共産党の正統性、そして党を率いる習近平総書記(以下、敬称略)の権力基盤がどうなっているかをリアルタイムでモニタリング(定点観測)することは、極めて重要である。

10月10日、台湾の頼清徳総統が建国記念日に当たる「双十節」式典で演説した。5月20日の総統就任演説に次ぐ、重要な演説である。今回はどうだったのか。筆者も画面越しで、生中継で演説を見た。頼演説を振り返ってみる。

9月27日、自民党総裁選挙の投開票が実施され、決選投票で高市早苗経済安全保障担当大臣を抑えた石破茂元幹事長が新総裁に選出された。筆者の観察によれば、史上最多9人が立候補した今回の自民党総裁選を巡る動向を、中国共産党は密に注視していた。注視の度合いという観点からすれば、米国の大統領選挙とは次元も程度も異なるが、それでも、そんな米国のアジアにおける最大の同盟国である日本の新たなリーダーが誰になるのかを、中国側は固唾を飲んで見守っていた。

8月27~29日、米国のジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官が、王毅中央政治局委員兼中央外事工作委員会弁公室主任の招待に応じる形で訪中し、米中戦略対話を行った。今回のサリバン訪中及び米中戦略対話は、二重の意味で「初」であった。

中国に『求是』(qiushi)という刊行物がある。中国共産党の最高指導機関である中央委員会(そのトップが習近平総書記、以下敬称略)が発行する機関雑誌であり、『求是網』というオフィシャルサイトも有する。月に2回刊行されるが、8月中旬に発表された2024年第16期版に掲載されたある論考が物議を醸している。