樋口直哉

第33回

毎日の料理に使う計量カップや計量スプーンを考案したのは誰かご存じだろうか?答えは香川綾。香川栄養学園や女子栄養大学の創設者にして日本栄養学の母である。

第49回

はだか麦という食べ物をご存じだろか。大麦の一種で、手で揉めば簡単に外皮がはがれることからその名前がついた。鎌倉時代以来の栽培の伝統があるが、日本人の食生活の変化に伴い近年では作付面積が激減している。

第32回

シュールレアリスムを代表する画家、サルバドール・ダリ。才能ある人物は早世するとよく言われるが、自らを“天才”と表現してはばからなかった彼は意外にも(?)長寿者だった。

第4回

各地で県産品のPRが盛んだが、見向きもされずに消えていく例も多い。そんななか、今回は『とくしまブランド推進機構』(愛称:地域商社阿波ふうど)の新たな試みを紹介し、新たな名産品作りのヒントを探った。

第48回

醤油は日本の食文化の根幹を支える食材だが、昔ながらの木桶で仕込んでいる醤油は現在ではなんとわずか1%、その3分の1を小豆島が占めるというから驚きだ。ヤマロク醤油は、そんな小豆島で同業者からも一目置かれる醤油蔵である。

第31回

『ゲゲゲの鬼太郎』をはじめ多くの作品を残した漫画家、水木しげるは、91歳で新連載をはじめるなど長寿者だった。水木はどんな生活を送っていたのか。食生活では胃腸が丈夫な健啖家だったという。

第47回

小豆島のオリーブには100年以上の歴史がある。ここ数年、小豆島産のオリーブオイルが注目されているわけは、たんに国産というだけではない。小型の搾油機の導入や品質管理の徹底によって、質がめざましく向上したからだ。

第30回

日本初の乳酸菌飲料カルピスを生み出した実業家、三島海雲は90歳を迎えてなお現役という長寿者だった。1日のうち、10時間を睡眠に、4時間を執務に、2時間を読書に割り振り、そして残る8時間を体力維持のための時間と定め、規則正しい生活を送っていた。

第46回

就業人口が200万人を割り、転換期を迎える農業には2つの方向性がある。1つは身近な野菜を出荷する優良な農業法人。もう1つはエッジの利いた高付加価値野菜を生産する小規模農家だ。そのヒントを求め、茨城県鹿嶋市『鹿嶋パラダイス』を訪ねた。

第29回

発明王トーマス・エジソン。1日18時間働いたというエジソンだが、長寿でもあった。そんな彼は、日々の食事を「量は少ないがゆっくり、よくかんで食べ」「少しでも体調を崩した場合には、必ず食事を抜くことにしていた」という。

第45回

山椒は高価で取引されることから〈緑のダイヤ〉とも呼ばれている。けれども、市販されている粉山椒に慣れ親しんだ人間からすると〈緑〉というイメージはないが、「山本勝之助商店」の石臼挽きの山椒を味わって、その意味がわかった。

第28回

日本で売られているお菓子はおしなべて高品質である。メーカーが食べる人の健康にまで配慮していることもわが国ならでは。例えばポッキーやプリッツなどで知られる江崎グリコの企業理念は「おいしさと健康」。創業者、江崎利一の精神が今も生きている。

第44回

焼津港はかつおの水揚げ量、日本一。焼津にあるかつお節屋、新丸正は製造から商品化まで一貫して行っている珍しいメーカーだ。テレビ番組でも紹介された「かつお節ポテトチップス」などユニークな商品も手がけ、海外にも出展している。

第27回

東京・日本橋で生まれ、幼い頃から西洋音楽に親しんで育った音楽評論家の吉田秀和。彼は午前6時起床、朝食は毎日3分半ゆでた半熟卵に紅茶、ドイツパン、コーンフレーク、ヨーグルト。このメニューは、先立たれたドイツ人だった妻バーバラの影響だった。

第43回

日本で素性の確かな、しかも日常的に使えるサラダ油となると選択肢は限られてくる。というかほとんどないと言っていい。数少ない選択肢の一つが熊谷の米澤製油が製造している『なたねサラダ油』である。

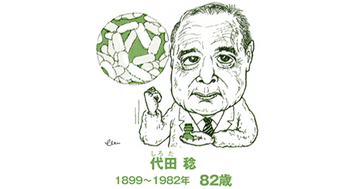

第26回

腸内の環境を整えることが健康に寄与する。この事実は、人々にとって大きな発見だったわけだが、それよりずっと昔「健腸長寿」を提唱した学者が日本にいた。代田稔、ヤクルトの創始者である。

第42回

和食で出汁を引く、青菜を茹でる、煮る、炊く、といった調理をするのに欠かせない道具が雪平鍋だ。お馴染みのアルミの雪平鍋が世の中に広まるのは昭和20年代中頃。しかし、最近は鍋の種類も増えたこともあり、以前ほどの存在感はない。

第25回

人気番組『料理の鉄人』に出演し「おいしゅうございます」の言葉で人気を集めた岸朝子が料理記者の道に進んだのは32歳のことだった。91歳という長寿だったが、酒をたしなみ、喫煙者でもあった彼女が長生きした理由はなにか。

第41回

マヨラーという言葉が『現代用語の基礎知識』に掲載されたのは1998年のこと。現在、マヨネーズは日本人の食卓に完全に定着している。なかでも自然な味を求める人たちが選ぶマヨネーズといえば、やはり『松田のマヨネーズ』だ。

第24回

歴代天皇のなかで最も最も在位期間が長く、最も長生きした昭和天皇の人物像が少し垣間見える資料がある。それが『昭和天皇 日々の食』だ。天皇の食事のすべてを預かる宮内庁大膳課に勤めていた著者が、昭和天皇の日々の食事についてまとめたている。