宮路秀作

「鉄より銅のほうが高い理由」を60字以内で説明すると?

鉄より銅のほうが高価な理由を知っていますか? そのカギは、鉄鉱石、銅鉱という資源にあります。

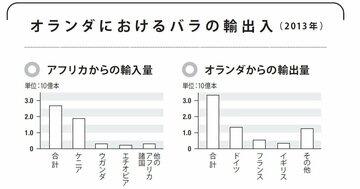

「アフリカのバラがオランダに集まる理由」気候と経済をつなげて考える

オランダはバラ貿易の中継貿易地であり、世界市場への流通の出荷元になっています。オランダとアフリカ諸国のつながりを見ていきます。

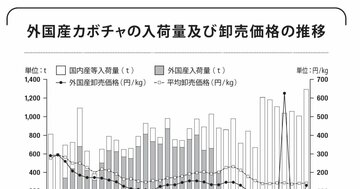

【大人の教養】日本でカボチャが1年中食べられる理由を説明できますか?

カボチャは夏野菜であり、春に種をまいて夏から秋にかけて収穫します。つまり冬から春にかけて、日本でカボチャは「品薄時期」です。ところが、日本では1年を通してカボチャを食べることができます。

日本人が絶対忘れてはならない「平成の米騒動」とは?

1993年に起こった「平成の米騒動」を覚えていますか。この事件に焦点を当て、「日本人と食育」を深掘りしていきます。

投資家必読「アメリカが激怒した、スイスの為替操作事件」とは?

2020年、アメリカはスイスを「為替相場の不正操作国」に認定しました。何があったのでしょうか。ポイントは「外貨準備」です。詳しく見ていきましょう。

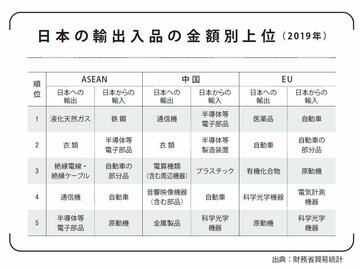

もう日本は「ものづくり大国」ではない!? 貿易統計が示す残酷な現実

かつて日本は「原材料を輸入して、製品に加工して輸出する」加工貿易を基本としました。しかし今は「部品を輸出して、海外で生産した完成品を輸入する」動きが強まっています。貿易統計からこの背景に迫りましょう。

少子高齢化を逃れる産油国の「合理的な国策」とは?

アラブ首長国連邦やカタールなどの産油国は生産年齢人口(15~64歳の人口)割合が極めて高い国です。その秘密に迫ります。

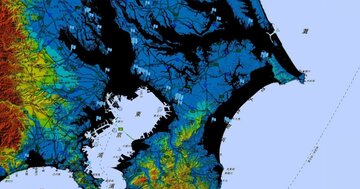

貝塚が示す「大昔の海岸線」水害から身を守るヒント

貝塚とは、先人たちが貝殻などを投棄していた場所です。この貝塚に焦点を当てることで、「大昔の海岸線」を知ることができます。

日本の農業は「65歳以上が7割」、労働者不足を救うたった1つの方法とは?

日本の農業は「人手不足」「高齢化」「生産の停滞」に苦しんでいます。IoTやビッグデータ、人工知能を活用したスマート農業が必要不可欠といえます。

世界を動かす「4つの距離」を知っていますか?

経済はヒト、モノ、カネ、サービスの「動き」といっても過言ではありません。その「動き」の理解に、距離の概念が役立つのです。「物理距離」以外にも、「時間距離」「経済距離」「感覚距離」という3つの距離があります。

土地も資源もない日本がとるべき「サバイバル戦略」とは?

土地も資源もない日本が生き残るにはどうすればいいのでしょうか。カギは「東南アジア」です。

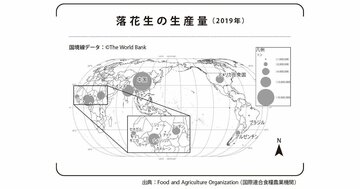

アフリカの食料不足を招いた「落花生問題」とは?

アフリカの食料不足を招いた「落花生問題」。地理と歴史の両面からこの問題を見ていきます。

仕事に効く「スケール思考」とは? 教養としての地理学

「スケールを正しくとらえる」。これは地理学の基礎スキルですが、経済の実態をつかむためにも欠かせません。詳しく見ていきましょう。

世界一の貿易額を誇る中国の「意外な弱点」とは?

世界最大の貿易額を誇る中国。GDPも増加の一途をたどっており、毎年過去最高を記録しています。そんな中国の強みと弱みを見ていきます。

世界三大穀物「米・小麦・トウモロコシ」の意外すぎる特徴とは?

世界三大穀物と称される米、小麦、トウモロコシ。統計データをもとに、各々の特徴を見ていきましょう!

地名が語る「自然災害の教訓」東京と大阪の特徴

東京、大阪の地名から「自然災害」に迫っていきます。地名とは、その土地がもつ特徴を表すもの。そして、そこで暮らした先人たちが遺した教訓なのです。

シリコンヴァレーの発展を支えた「すごすぎる地の利」とは?

アメリカ合衆国の情報産業の歴史と、そのカギを握るシリコンヴァレーに焦点を当てました。シリコンヴァレーの「地の利」を徹底的に掘り下げます!

肉食の歴史…ヨーロッパで肉食文化が栄えた理由

ヨーロッパの肉食文化は「農業発達」によって生まれました。その歴史を追ってみましょう。

お茶の世界史…「植民地貿易」の残酷な歴史とは?

生活に欠かせないお茶。このお茶をめぐって、壮絶な植民地貿易が行われていたのです。お茶から「戦争・貿易・文化」を学びましょう。

日本は世界2位の「産業用ロボット」大国! 面白すぎる歴史とは?

あまり知られていませんが、日本は世界2位の「産業用ロボット」大国です。産業用ロボットの開発の歴史と、今後の展開を見ていきましょう!