世界の哲学者はいま何を考えているのか――21世紀において進行するIT革命、バイオテクノロジーの進展、宗教への回帰などに現代の哲学者がいかに応答しているのかを解説する哲学者・岡本裕一朗氏による新連載です。いま世界が直面する課題から人類の未来の姿を哲学から考えます。9/9発売の新刊『いま世界の哲学者が考えていること』からそのエッセンスを紹介していきます。第2回はポストモダン以後にいたるまでの哲学の系譜を概観します。

21世紀までの哲学の歴史とは

現代の哲学的状況を理解するため、かつて使われた図式を確認することから始めましょう。ご承知かもしれませんが、哲学の世界的な潮流を考えるとき、1960年代ごろまでは、およそ三つに分類されていました。一つがマルクス主義、二つ目が実存主義、三番目が分析哲学です。

これらはだいたい地域的にも分けられ、マルクス主義はドイツ、実存主義はフランス、分析哲学はイギリス・アメリカに配置されていました。もちろん、この地域については厳格ではありませんが、それぞれの地域で定着していたと思います。

ところが、この三潮流は、その後大きく変容していきます。たとえば、フランスの実存主義は、次第に影響力を失い、その流行を現象学や構造主義に譲り、さらには70年代になるとポスト構造主義がブームとなりました。

他方のマルクス主義は、社会主義体制の歴史的な崩壊と相前後するように、哲学としても影響力を失っていきました。それにかわって、ドイツで勢力を広げたのは、フランクフルト学派や解釈学などでした。こうして、20世紀後半、フランスやドイツでは、構造主義やポスト構造主義、現象学や解釈学、フランクフルト学派の哲学が展開されたわけです。

このように、実存主義とマルクス主義が哲学の世界的な潮流としては勢力を失ったのに対して、アングロサクソン系の分析哲学は、その内実を変容させながら、現在でも現代哲学の中心的な勢力を保っています。そのため、今ではドイツやフランスの哲学者たちでさえ分析哲学を無視することができないどころか、むしろ分析哲学に積極的に合流しつつあるのです。

社会的なグローバリゼーションの進展にともなって、哲学の世界でも地域的な独自性が次第に薄れつつあります。ドイツやフランスの哲学は、即座にアングロサクソンの世界へ波及し、またアメリカやイギリスでの議論がすぐさま大陸でも問題となっています。こうした状況のなかで、世界の哲学はどこへ向かっているのか、考えてみたいと思います。

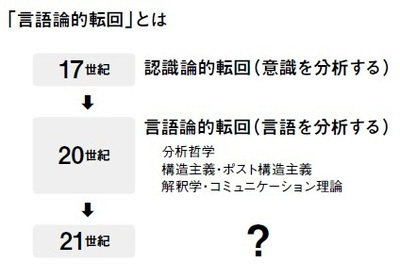

急ぎ足で20世紀後半の哲学的な変化を見てきましたが、もう少し広い文脈で理解するようにしましょう。そこで注目したいのが、リチャード・ローティの「言語論的転回」という言葉です。それが意味するのは、19世紀末から20世紀初頭にかけて引き起こされた哲学上の転換です。

まず、言語論的転回が20世紀に起こったとするならば、それ以前をどう表現すればいいのか、考えてみましょう。それについては、大よそのコンセンサスができていて、表現としては「認識(知識)論的転回」と呼ばれています。近代哲学は通常、デカルトに始まる大陸系の合理論とロックやヒュームからのイギリス経験論に分けられますが、このいずれも主観と客観の関係にもとづいた「意識」の分析に集中します。

こうした問題設定が、「認識論的転回」という言葉によって表現されています。17世紀の認識論的転回以後、近代哲学が数百年続きましたが、19世紀末頃から20世紀初めにかけて、言語論的転回が引き起こされたのです。こうして、主観‐客観関係における「意識」ではなく、むしろ「言語」を分析することが、哲学の主要なテーマとなりました。

20世紀の後半において、英米では分析哲学が展開され、フランスでは構造主義やポスト構造主義が流行し、ドイツでは解釈学やコミュニケーション理論などが提唱されましたが、それらは総じて言語論的転回の一環として理解されることになります。