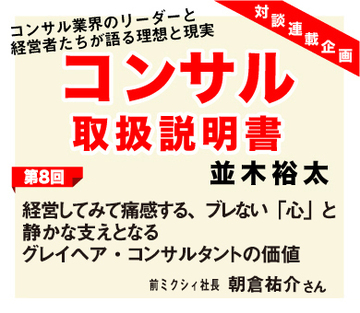

ビジネスパーソンの多くが1日の大半を過ごす「会社」について、改めて考える機会はさほどないかもしれません。ただ、会社という人の集まりが持つ多義性とフィクション性を知り、向き合う視座を培うことが、“独立して”生き続けるために必要だ、と10月7日発売『論語と算盤と私 ――これからの経営と悔いを残さない個人の生き方について』の著者、朝倉祐介さんは言います。同書の発売を記念し、全体のエッセンスがギュッと凝縮された「はじめに」を今日明日の2回に分けてご紹介します。

みなさんにとって、「会社」とはどのような存在でしょうか。

個々人の立ち位置によって、会社が持つ意味は異なることでしょう。

ある人にとってそれは、生活の糧を得るために人生の大半を過ごす場です。一方で、ある人にとっては、実現したい事業を成し遂げる手段ということもあるでしょう。またある人にとっては、殖財のための投資対象かもしれません。

あなたにとって「会社」とは?

あなたにとって「会社」とは?

改めて「会社」とは一体どのような概念なのでしょうか。そして、その意味を考えることは、私たちにとってどのような意義を持つのでしょうか。

そもそも日本に「会社」という概念を持ち込んだのは、1万円札でおなじみの福沢諭吉であったといわれています。1866年、著書『西洋事情』のなかで福沢は、近代的な会社の概念を次のように紹介しています。

「西洋の風俗にて大商売を為すに、一商人の力に及ばざれば、五人或は十人、仲間を結て其事を共にす。之を商人会社と名づく」

それから150年以上経った今、「会社」という概念はすっかりわれわれの日常生活に浸透した存在となりました。特に就業者の9割近くが被雇用者である現代においては、会社は単に事業を実現するためのひとつのビークルである以上に、永続的なコミュニティとして認識されることも多いでしょう。そうした認識が広まるにつれて、われわれは会社があたかも実体を持った存在であるかのように感じてしまいます。

多数の国で事業を展開する大企業が法人税の納付をめぐって各国税務当局と激しく対立する様を見るにつけ、時に会社は、国家をも超える枠組みとして現代社会に君臨しているようにも感じられます。人によっては、国家以上に企業のほうが所属の基盤としてより重要な意味を持つのかもあいれません。

しかし、かつてベネディクト・アンダーソンが「国民は一つの共同体として想像される」と指摘し、国民国家とは「想像の共同体」であると喝破したのと同様に、企業もまた、現実には実体のないひとつのフィクションにすぎない、と捉えるべきではないでしょうか。誰も「社会契約」などという契約を結んだ覚えがないように、「法人」という手足の生えた人物が通りを歩いているのを見たことがある人もいないはずです。福沢諭吉も言うように、会社とは本来、「大商売を為す」ために「事を共にす」ることなのですから。

会社というものを考えるにあたっては、まずもってこうした多義性とフィクション性を認識する必要があるのだと思います。

ところで、福沢諭吉は海外での見聞を広めた後に1872年にまとめた『学問のすすめ』の中で、「一身独立して、一国独立す」とも述べています。人間が努力するかしないかによってその後の人生が変わるのと同様、かつて豊かで強かった国が貧弱になることもある。その逆もまた然り。まずは一身の独立を目指し、それによって一国を豊かに強くすることを目指すべきである、と主張したのです。

帝国主義下の時代において、欧米列強に抗するためには、国民としてのアイデンティティを強固にしたうえで国家に権限を集約化し、富国強兵に励む必要に迫られていたのでしょう。そのためにも、一人ひとりが学問を修め、独立の気概を持たねばならない、と説いたのです。

同様のことが、会社と個人の関係にも当てはまるのではないでしょうか。自由な市場経済の中で会社が競争力を保ち、生存し理想を実現するためには、過去と同じことを同じやり方で続けていればいいわけではありません。現状維持とは、すなわち衰退です。移りゆく環境の変化に対応し、常に自己を変革し続けなければ、会社の維持・成長はかないません。そしてそのように会社を独立たらしめる礎となるものは、組織を構成する独立した個々人にほかならないのです。

また会社のフィクション性を鑑みるに、会社というものはいつ何時傾いても不思議ではありません。そのことをあらかじめ認識し、個人は会社を飛び越えてたくましく渡り歩いていく必要があります。

つまり、会社も個人も、それぞれが独立し自力で歩み続ける気概を持ち続けなければなりません。好むと好まざるとにかかわらず、資本主義の世界で生きる以上、その枠内でいかに世の中を良くするか、また個人としての自由と尊厳を得るかを考えていく必要があります。

そのうえで、現代に生きるわれわれが独立自尊を保ち、多義的でフィクショナルな会社と向き合っていくためには、独自に「経営観」とでも呼ぶべき視座を培っていかなければならないように思うのです。それは会社のあるべき姿や会社が独立を保つための所作に関する洞察であり、周囲の「空気」に流されることなく自力で思考するための信念であり、そしてまた個々人が独立して生き続けるための処世術でもあります。

そうした思いから、企業活動や企業を取り巻く環境、そして企業に携わる一個人がどうあるべきかについて、自分なりの考えをまとめたのが『論語と算盤と私』です。

騎手の卵からミクシィ代表、そして現在は…

ここで、同書をまとめるにあたっての思考のベースとなった私の経験と生い立ちを、簡単に述べます。

私は1982年に大阪で生まれ、兵庫県西宮市で育ちました。近所に阪神競馬場があった影響もあって騎手に憧れ、中学を卒業すると同時にオーストラリアに渡りました。

オーストラリアでは騎手養成学校で馬の生態や扱い方を学ぶ傍ら、現地の調教師の下で研修生活を送り、競走馬の世話と調教を手がけておりました。

騎手候補生というのは体重をだいたい40キロ台に抑えなくてはいけないのですが、10代半ばの育ち盛りだったこともあり、気がつけば身長が170センチ超まで伸びてしまいました。苦心して減量に励んだものの、体脂肪率は1桁前半まで落ち、それ以上の減量が難しくなったこともあって、あえなく騎手の道を断念。日本に帰国し、北海道の競走馬育成牧場で調教助手を務めました。

その後、進路を転換して東京大学法学部に入学。卒業後はマッキンゼー・アンド・カンパニーという外資系の経営コンサルティングファームに入社し、3年ほどを過ごしました。国立研究機関、製薬、小売り、金融、製造などのプロジェクトに従事した後、アメリカのビジネススクールに留学しようとしていた矢先、学生時代に仲間たちと立ち上げた会社に復帰するよう誘われました。ネイキッドテクノロジーという会社です。

同社は2006年当時、ソーシャルネットワーキングサービスの草創期に独立行政法人である情報処理推進機構からの支援を受け、ソーシャルグラフを活用したマーケティングエンジンやコマースの研究を行っていたメンバーが母体となって立ち上げた会社です。私が復帰した当時は、いわゆる「ガラケー」向けのアプリケーション開発のためのミドルウェアなどを提供していました。復帰後、私は代表に就任し、同社を株式会社ミクシィに売却しました。それをきっかけに、ミクシィに入社したのです。

当時は「Twitter」や「Facebook」が急速にユーザー数を伸ばし、「LINE」が世に出た頃です。時を同じくして、ガラケーからスマートフォンへの急速なデバイスシフトも進行しており、同社を取り巻く外部環境が急激に変化していた時期でもあります。

その後、ミクシィの代表取締役に就任し、同社の再生に取り組んできました。新規事業の成功もあり、業績、株価の急回復を受けて代表の任を終え、本書執筆時点の2016年時点においては、スタンフォード大学の客員研究員として活動しています。またその傍ら、スタンフォード大学内のスタートアップインキュベーション機関であるStartXでのメンター活動、日本国内の若手起業経験者で構成するTokyo Founders Fundを通じたベンチャー投資、その他非公開企業の社外取締役などを務め、新興企業の経営に携わっています。

本書は、20代後半から30代前半にかけて、零細スタートアップと上場企業という異なるステージの会社の舵取りを担う機会に恵まれた経験をベースに、企業活動や企業を取り巻く環境、そして企業に携わる一個人がどうあるべきかについて、私なりの考えを述べたものです。

経営者として事業や組織の運営に臨むにあたって考えていたこと、経営活動の最中に感じたこと、会社を離れた後に振り返って気づいたことなどをまとめました。理屈だけでなく、新米経営者として四苦八苦した身体経験を通じて得た学びと考察を文章化しようと務めたものです。(続きは明日!)