偶然のひらめきや一部の天才に頼らずに革新をもたらす「イノベーションの作法」とは? シリアル・イノベーターの先駆けである濱口秀司さんは、企業が非連続的な変化をうみだすには、既存の事業領域やメンバーで新たな商品・サービスを提供する「SHIFT」と、ほぼ起業のような形で既存事業から離れた新規ビジネスを起こす「JUMP」がある、と言います。現代の企業が置かれた環境と課題、そして今こそ求められるSHIFTをどうすれば起こせるのか--これらを体系的にまとめたDIAMONDハーバード・ビジネス・レビューの連載論文集『SHIFT:イノベーションの作法』から、連載の総論となる第1章「イノベーションは誰もが起こせる」をご紹介します。

非連続な変化には

SHIFTとJUMPの二種類がある

本連載では、イノベーションの中でも特に重要な「SHIFT」をいかに起こすかについて論じていく。SHIFTとは何か。どのようにしてSHIFTを起こせるのか。あるいは、これがなぜなかなか起こらないのか。その問いを掘り下げ、企業組織の実際に通用する本質的かつ体系的なセオリーを語るとともに、実践可能なアプローチを紹介する。

濱口秀司(はまぐち・ひでし)

濱口秀司(はまぐち・ひでし)京都大学工学部卒業後、松下電工(現パナソニック)に入社。R&Dおよび研究企画に従事後、全社戦略投資案件の意思決定分析を担当。1993年、日本初企業内イントラネットを高須賀宣氏(サイボウズ創業者)とともに考案・構築。1998年から米国のデザイン会社、Zibaに参画。1999年、世界初のUSBフラッシュメモリのコンセプトをつくり、その後数々のイノベーションをリード。パナソニック電工米国研究所上席副社長、米国ソフトウェアベンチャーCOOを経て、2009年に戦略ディレクターとしてZibaに再び参画。現在はZibaのエグゼクティブフェローを務めながら自身の実験会社「monogoto」を立ち上げ、ビジネスデザイン分野にフォーカスした活動を行っている。B2CからB2Bの幅広い商品・サービスの企画、製品開発、R&D戦略、価格戦略を含むマーケティング、工場の生産性向上、財務面も含めた事業・経営戦略に及ぶまで包括的な事業活動のコンサルティングを手掛ける。ドイツRedDotデザイン賞審査員。米国ポートランドとロサンゼルス在住。

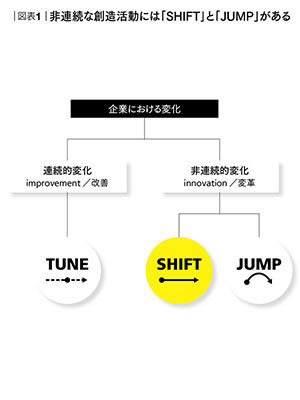

現代の企業はその活動の一環として、非連続的な変化(innovation:革新)を生み出す重要性をあらためて認識しつつある。少なくとも一昔前のように改善(improvement)のみで長期的な優位性を保つことが難しくなったという認識は、日本でもすでに広まったように思う。

図表1「非連続な創造活動には『SHIFT』と『JUMP』がある」

図表1「非連続な創造活動には『SHIFT』と『JUMP』がある」拡大画像表示

非連続な変化を生む企業の創造活動には、二種類ある。それは、SHIFTとJUMPである(図表1)。

JUMPというのは、いまある事業領域から飛び地のエリアで新規事業を始めることである。アイデアと中心人物と資金があれば、必要な追加リソースをその場で集めてきて、アイデアを中心に事業を新規に組み立てていくことができる。

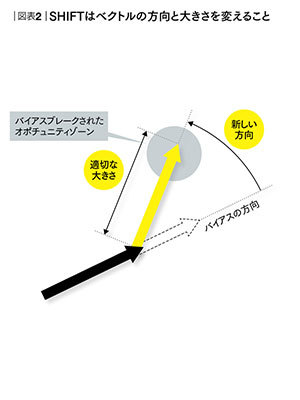

もう一つのイノベーションの型がSHIFTである。これはJUMPとは違い、既存の事業領域や所属メンバーをコアにして商品やサービスのあり方を規定し直し、市場の新しい認知を得ることで事業価値を高める設計手法である。SHIFTの概念をビジュアルに表すと、それは矢印、ベクトルである(図表2)。ベクトルは「方向」と「大きさ」という二つの要素で構成され、英語の“SHIFT”には“ずらす、移行する”という意味がある。「どの方向に、どのくらいの大きさでずらすのか」──この二つの要素を、適切に設計することがポイントとなる。ベクトルの設定次第で、JUMPのような既存事業から飛躍した事業創造も可能となる。

図表2「SHIFTはベクトルの方向と大きさを変えること」

図表2「SHIFTはベクトルの方向と大きさを変えること」拡大画像表示

SHIFTとJUMPの両者を比較した時に、より小さな労力とリスクで済むのがSHIFTである。大企業がすでに持っている資産、たとえばブランドや流通網、人材等の優位性を利用して活動を行う。ただSHIFTには、JUMPとは違って、既存事業体をレバー(てこ)とするがゆえの困難を伴う。それはたとえば、社内認知を形成するプロセスである。従来型の製品を企画開発し、販売し、あるいは判断してきた組織メンバーが挑戦するからこその認知バイアスがあり、また実現までの全工程で妨げが起こる。これはJUMPでもimprovementでもあまり遭遇しない、SHIFT特有の困難といえる。これを乗り越えるために行う、発想段階からの組織内認知再形成プロセスが、後述する「バイアスブレーキング」をはじめとする一連のSHIFTの方法論である。

SHIFTを実現する

最大のカギは「認知の再形成」

かつてピーター・F・ドラッカーは「企業は二つの、そして二つだけの基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである」(『エッセンシャル版 マネジメント 基本と原則』16ページ)と語った。SHIFTを行うのであれば、これら「イノベーション」と「マーケティング」の二つのコンポーネントにおいて「認知の再形成」を仕込む必要がある。

まずイノベーションフェーズでは、みずからの企画チーム内に自然に形づくられた対象商品・サービスそのものや、また企画手法に対する認知を再形成しなければならない。いままで通りの認知で企画していては新しい発想は生まれず、改善活動にしかならない。次に、新しい発想が生まれたとしても、それがさまざまな社内の認知フィルターを通り抜けられなければ、その商品なりサービスなりが実現し発売されることはない。企画チーム内で再形成された新しい認知の下、発案された商品・サービスは大きな不確実性を伴ううえ、それまでの議論方法が通用しないため、再現性やリスク低減を志向する多くのマネジメント層が、実現の前に立ちはだかる。

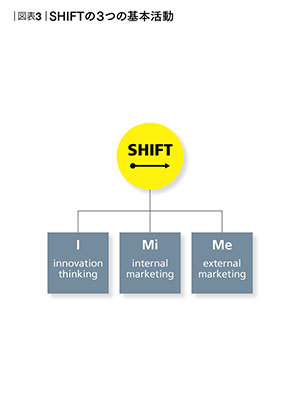

図表3「SHIFTの3つの基本活動」

図表3「SHIFTの3つの基本活動」拡大画像表示

これを乗り越えるため、SHIFTにおいては特に社内向けマーケティング(インターナルマーケティング)の活動が重要である。そして、対社外におけるマーケティング(エクスターナルマーケティング)でも同様に、市場の認知も再形成しなければ、その新商品が顧客に受け入れられることはない。したがってSHIFTにおいては、この三つの基本活動──「イノベーション」(I)、「インターナルマーケティング」(Mi)、「エクスターナルマーケティング」(Me)、をシステマティックに行う必要がある(図表3)。本稿では、こういった一連の方法論を余すところなく紹介したい。

イノベーションが生まれる現場で

必要なものとは?

最初に、SHIFTにおいて創造される価値の最上流ともいえる「イノベーション」(I)について述べる。インターナルマーケティング、エクスターナルマーケティングを通じて、世の中に発信し巻き込みを図っていく価値そのものである。

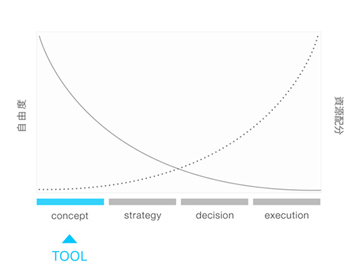

イノベーションとは、突拍子もない、直感的な発想の持ち主から生まれるものと思われがちだが、実際は多くの場合そうではない。詳細は連載中で触れていくが、イノベーションが生まれる現場で重要なのは、思考のモードを論理思考と非論理思考の中間に持っていくことである。論理的すぎるのはもちろん、非論理的すぎてもいけない。

このイノベーションに適した状態を“structure”(構造・論理)と“chaos”(混沌・直感)の中間にある「ストラクチャード・ケイオス」(structured chaos)と呼んでいる。アイデア出しの際には思考モードをこの状態にコントロールしなければならない。また、これは個人で発想する際の思考モードの配分だけでなく、組織全体の構成にも当てはまる。社内には、ロジカルなストラクチャー型も、直感的なケイオス型も存在している。このため、アイデア出しの際は自分の思考モードだけでなく、チームのモードそのものがストラクチャード・ケイオスの状態になるよう、人員構成に配慮する必要がある。

どの領域でどのように発想すると、マーケットにインパクトを与えうるSHIFTを起こせるのか。私の仕事は、クライアントも、そのライバルも、ユーザーも驚くようなSHIFT、しかも実現可能でビジネスとして成功できるようなベクトルの方向性と大きさを見出すことである。そのためには、ビジネスを経験すればするほど個人と組織に構築されてゆく既成概念ともいえる“バイアス”を打ち崩すため、まずはそれを構造化し、可視化する必要がある。実体のないものは壊すことができないためである。このバイアスブレークの理論と手法は、連載で詳細に触れていく。

イノベーティブなアイデアほど

社内の壁を突破できない

二つ目のコンポーネント「インターナルマーケティング」(Mi)とは文字通り、社内向けのマーケティングを指す。新しい顧客体験やテクノロジーやビジネスモデルの開発者は、何よりもまずそのコンセプトを社内に売り込み、マーケットに打ち出す意義について説得しなければならない。

しかし、そのハードルはとてつもなく高い。皮肉なことに、顧客体験やテクノロジーやビジネスモデルがイノベーティブであるほど、社内説得のハードルは高くなる。誰もが簡単に思い付くアイデアではイノベーションが起こせない一方で、誰も思いも寄らないイノベーティブな発想ほど、社内の壁を超えることができない。イノベーションとインターナルマーケティングは、そんな「皮肉な相反関係」にあることを、私たちは理解する必要がある。

社内の壁を突破できない状況に直面した時、多くの技術者やビジネスモデルの開発者たちは「ウチの経営陣は無能だ」「会社は何もわかっていない」と不満を述べるだろう。しかし、そういう人たちにこそ伝えたいテクニックがある。

そもそもイノベーションとは、不確実性を内包している。斬新なアイデアほどイノベーティブなレベルは上がるが、同時に不確実性も高まる。なぜならバイアスの破壊度合いが大きいほどパラダイムシフトが起きて、いままでの常識や予測が通用しなくなるからである。

そんな不確実性で覆い尽くされたイノベーションに対し、実行するか否かの最終的な決断を下すのは誰か。それは、不確実性を最も嫌い、数字とロジックをこよなく愛する経営陣だ。ここにインターナルマーケティングの面白さがある。

考えてみれば、経営学が明らかにしてきたことのほとんどは、失敗しないための論理的な解であった。近年の経営者や経営幹部、いわゆるディシジョンメーカーたちは、MBAやその他の機関で高度な経営論を学び、生産性からコスト管理、組織管理、マーケティングに至るまで、ありとあらゆる知識と理論を身につけている。そんな経営理論の武装集団を前に、不確実性にあふれたイノベーションの実行を決断してもらうことは困難を伴う。イノベーティブな発想とは、構造的にそういう宿命を背負っている。

もし幸運にも、あなたの提案した製品・サービスやビジネスモデルが簡単に経営陣に承認されたとしたら、残念ながらそのアイデアがイノベーティブでないということかもしれない。それは商品が市場に出た時に、市場から新しくて魅力的なものとして認知されるか、あるいは素通りされてしまうかで最終的には判断される。