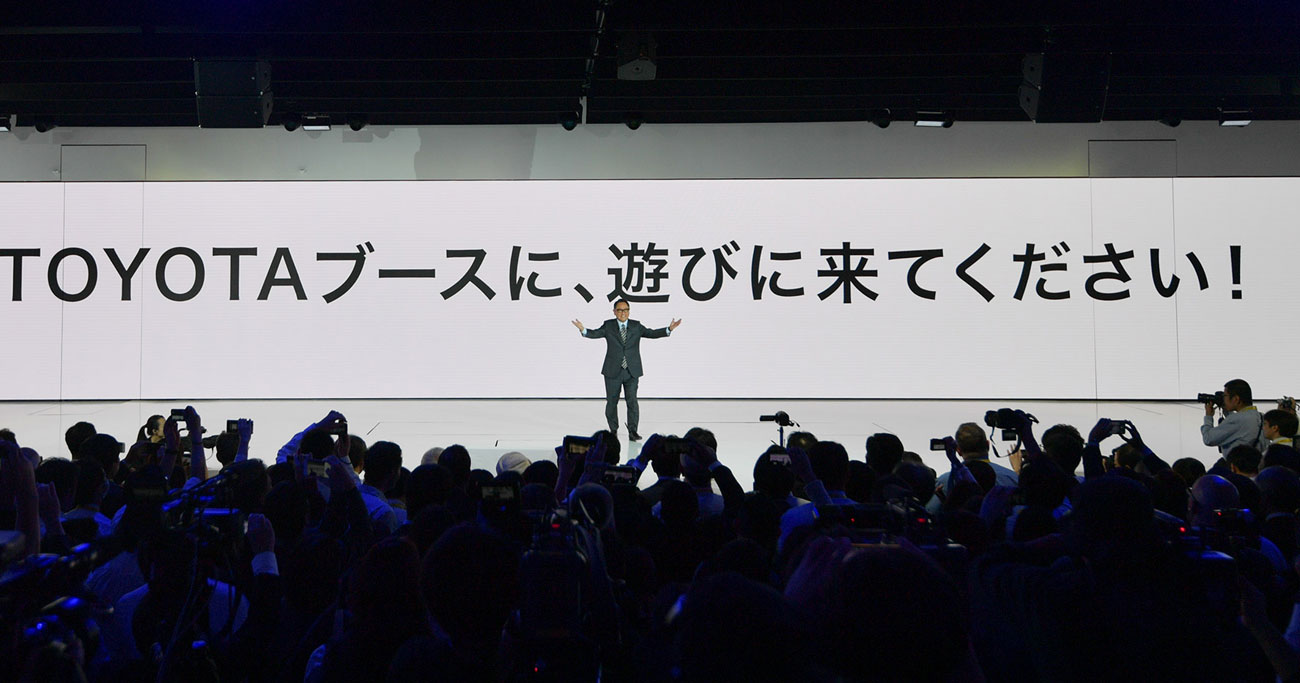

東京モーターショーでプレゼンする豊田章男・トヨタ自動車社長 Photo:TOTOTA

東京モーターショーでプレゼンする豊田章男・トヨタ自動車社長 Photo:TOTOTA

今回の2019年の東京モーターショー。トヨタのブースには、遠い未来のコンセプトモデルしかなかった。いわゆる「量産車」の展示ゼロに踏み切ったのだ。その理由や背景とは。(モータージャーナリスト 鈴木ケンイチ)

最大の驚きは

トヨタのブース

2019年の東京モーターショーで、最大の驚きはトヨタであった。いや、正確に言えば、その展示方法だろう。プレスブリーフィングで社長の豊田章男氏が「今回、このブースには来年発売されるクルマはひとつもありません」と言ったように、青海にある東京モーターショー会場のトヨタのブースには、遠い未来のコンセプトモデルしかなかった。いわゆる量産車はゼロだ。

そもそもショーの前からトヨタの動きは、不可思議なものであった。話題必至となる次世代型の新型「ヤリス」や新型「ミライ」、さらには新モデル「グランエース」を、ショーの前に発表したのだ。

では、ショーでは何を発表するのか、と疑問に思っていた。その答えが「未来を体感できるモビリティのテーマパーク」だったのだ。

そこに展示された、完全自動運転の「e-Palette」をはじめ、配達ロボット「TOYOTA Micro Palette」、クルマの操縦を楽しむための「TOYOTA e-RACER」などの提案は、確かに楽しいものだ。