原理を踏まえることは

あらゆる「危機」に必要である

この「原理」を踏まえることの重要性は、感染症に限ったことではなく、危機全般にいえることです。たとえば、「津波」の場合は、「高台への避難」が「津波避難の原理」になります。

東日本大震災の際に、74名の児童、10名の教員が津波で亡くなった宮城県石巻市の大川小学校では、津波の避難マニュアルにおける避難先が、「近所の空き地や公園」となっていました。また、「津波が来るから校庭は危険」「山も危険ではないか」「道路も危険では」といったさまざまな危険性の板挟みになり、「優先順位」をつけることができずに意思決定が停滞し、校庭から「三角地帯」と呼ばれている川の袂(たもと)に向かって移動しはじめて1分ほどで津波にのまれてしまいました。

「津波避難の原理」といえる「高台への避難」を共有していなかったため、「優先順位」をつけた判断ができなかったのです。もし、「津波のときは高台に避難する」という原則が共有されていたならば、「山も危ないかもしれないが、とにかく登らせなければ」と、誰かが転んでけがをするリスクをとってでも、山を登る判断ができたかもしれません(ほかの多くの学校がそうしたように)。もし、本当に山が危険すぎると判断したのであれば、高台避難の原則に沿って、校庭から10メートルほど高い場所にある川の袂(たもと)に向かってすぐに避難することもできたでしょう。そこからであれば、川の様子は見えていたため異変に気付いて、さらなる高台に容易に移動して全員が助かっていたことと考えられます。

「高台への避難」が「津波避難の原理」であるということ。これは東日本大震災後の日本では「常識」になりましたが、あの日は必ずしもそうではありませんでした。車で水平方向に逃げた多くの人が津波にのまれました。「水平移動」ではなく、あくまでも「高台への避難」なのです。この原則から外れてしまうと、危機を適切にマネジメントすることができず命を落としてしまうことになるのです。

「津波避難」を適切に考えるには

「津波経路の原理」を知るべき

また、震災から9年が経った今もまだ十分に共有されていない考え方として、津波避難の原理は「津波経路の原理」の上に成り立つ、ということがあります。

津波はどういうところに来るのか。一般的には「海岸、沿岸」だと思われています。テレビでは津波警報は「沿岸」に表示されます。特に、リアス式海岸に代表されるように、V字形の入り江のような入り組んだ地形は両岸が狭くなるため、津波が何倍にも高くなることはよく知られています。

しかし、大川小は沿岸から4キロ離れた、東北で一番流域面積の大きな北上川沿いにありました。ですが、津波は第一波、第二波と川を遡上(そじょう)してきて、橋の欄干(らんかん)ががれきによってせき止められるような形になり、そこにぶつかった第三波が跳ね返るように、川の袂に向かっていた児童や教員を正面から襲いました。結果的に、大川小には10メートルほどの高さの津波が到来し、甚大な被害を出したのです。

津波は「川」に沿ってどこまでも遡上します。海と川はつながっています。川は津波の経路なのです。

津波は低く、平らなところはどこまでも遡上してきます。海岸から連なる「低地」もまた、津波の経路なのです。こうした「津波経路の原理」を押さえることなく、「津波が来たらどうすればよいか」という方法(how to)から考えてしまうと、「高台への避難は、沿岸ではないから関係がないだろう」と、高台避難という原則は機能しなくなります。

国の津波警報は、沿岸にしか表示されません。台風のときに河川の氾濫情報を示すように、各河川に沿って警報を出すように変更しなければなりません。さもなければ、沿岸近くの人は津波を警戒して逃げると思いますが、海から遠く離れた川沿いの人は高台に避難せずに命を落とす人が今後も多数出てしまうと思われます*。

筆者注*「津波から命を守るために—大川小学校の教訓に学ぶQ&A」(無料ダウンロード可)では、こうした原理を踏まえ、イラスト入りでわかりやすく解説しています。

このように新型コロナウイルスにおける「感染経路の原理」と同様に、津波の場合も、「津波はどのように遡上してくるのか」という「津波経路の原理」を踏まえることで、適切に危機をマネジメントしていくことができるのです。

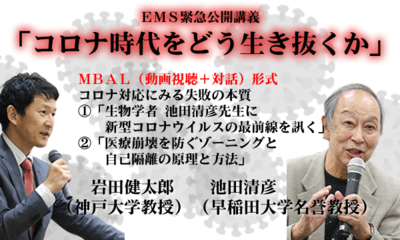

本連載で展開している理路は新型コロナウイルスを題材とした「原理に基づくクライシスマネジメント」(Principle Based Crisis Management)になります。関心を持たれた方はぜひほかの回もお読みいただければ幸甚です。

(エッセンシャル・マネジメント・スクール代表 西條剛央)