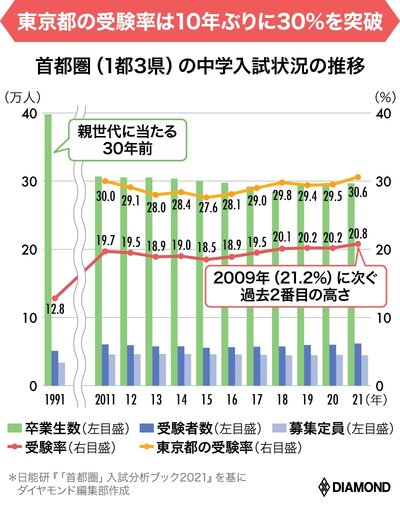

『週刊ダイヤモンド』4月24日号の第1特集は、「最強の中高一貫校 小学校・幼児教育」です。新年度に入り、中学受験を目指す新小学6年生たちの戦いが本格化しています。コロナ禍で揺れた2021年入試では、受験塾関係者の多くが前年よりも受験者数の減少を予想していました。ところが、首都圏の受験者数は前年を超え、受験率は09年に次ぐ過去2番目の高さ。東京都の受験率は10年ぶりに30%を突破しました。片や、関西の塾関係者は、この首都圏の中学受験ブームが「22年入試では西にも波及する」と予想します。コロナ禍の影響で、学校選びが格段に難しさを増す中、後悔しない中高一貫校はどこなのでしょうか。中学受験以上に過熱する小学校受験の最新事情や、時代の変化に負けない子どもに育てるための幼児教育法を含めて、明らかにします。(ダイヤモンド編集部 宮原啓彰)

コロナで露呈した“公私格差”

親に高まる公立学校への不安

Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

「中学受験ブームがこれから、今の小学1~2年生が受験生になるぐらいまで続きそうだ」――。そう“予言”するのは、中学受験塾、四谷大塚の岩崎隆義情報本部本部長だ。

中学受験塾の関係者の間では、2021年の中学受験者数は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済状況の悪化によって、前年より下回るとみられていた。ところが、ふたを開けてみれば、首都圏では卒業生数が減っているにもかかわらず、受験者数は増加した。

日能研のまとめによれば、首都圏の受験率は20.8%と前年よりも0.6ポイント上昇。これは09年(21.2%)に次ぐ高さである。中学受験最大の激戦区、東京都の受験率に至っては、11年入試以来、10年ぶりに30%を突破するという過熱ぶりだ。

その背景として指摘されるのが、コロナ禍によって露呈した、ICT(情報通信技術)教育に代表される公立学校と私立学校の教育格差だ。SAPIX(サピックス)の広野雅明教育情報センター本部長は、「22年入試がどうなるかは今後の経済状況にもよるが、公立学校でICT教育のハードの整備が進んでも、ソフトの面で不安を抱く親はなお多い」と指摘する。

また、岩崎本部長は「コロナ禍による公立学校の停滞を目の当たりにしたことで、『お金をかけてでも、わが子の教育環境を担保しなければ』と考える親が増えている。今回のコロナ禍は、中学受験の動向にかつての『ゆとり教育』導入のときと同じくらいのインパクトをもたらしかねない」と話す。

しかも、この動きは、来年以降により大きく現れるという見方が大勢だ。その理由は、コロナ禍の発生時期と中学受験に必要な準備期間とのタイムラグにある。