サラ・シスラー・ゴフ博士は、アメリカ聖公会の司祭としての仕事を始めたとき、自分の役割の重大さに不安を覚えた。(中略)

司祭に叙任される前のある夏のこと、病院のチャプレン(施設や組織で働く聖職者)として働いていた若いサラは、死の瞬間を迎えようとしていた教区民の枕元に呼ばれた。

「私はチャプレンでした」と彼女は振り返る。しかし、彼女には自分がチャプレンだという実感はなかった。家族がベッドを囲んで立ち、彼女が聖職者としての務めを果たすのを期待して待っていた。

「全員が、まさか初めてじゃないだろうな、という目で私を見ていました」。だが、臨終に立ち会うのは彼女にとって初めてのことだった。「もちろん『初めてなんです』などと言える場面ではありません。私は圧倒され、どうすればいいのか頭の中が真っ白になりました」

ドレスコードに完璧にそった服を着る

立襟の祭服を着るという単純なことが助けになった。その服に身を包むと、司祭の役割を果たす許可をもらえたような気がしたし、それを着ているとほかの人も安心してくれるように感じた。役割にふさわしい衣装を着ると、人びとは彼女に敬意をもって接してくれ、その敬意によって彼女は自分の仕事をすることができ、人びとのニーズに応えることができた。

時間と経験を重ねるうちに、司祭の役割を果たすことは次第に難しくなくなってきたと彼女は言う。いまでは、短パンとTシャツでも務めを果たせると感じるし、実際にそうすることもある。(中略)

世の中のドレスコードには理由がある。実用的な理由としては、たとえば警官が銃を携行するのは、市民を犯罪者から守る責任があるからだ。防護服や防弾ベスト、ヘビーブーツなどで重装備することもある。

こうした装備の目的は、もちろん警官の安全を守ることだが、警官の意識と行動を変える効果もある。制服を着た警官はシルバーバック・ゴリラのように堂々としている。警官が近づいてきたら、善良な市民も悪漢も、場を仕切るのは自分ではなく警官のほうだということがわかる。

制服はそれを着ている人の役割を示している。それはストレスの多い混沌とした世界に確実性と予見可能性をもたらし、安全を保つ行動のプロトコルを想起させてくれる。

医師である私の友人は、白衣と聴診器なしに患者の病室には入らないと言う。いずれも常に診察に必要なわけではない。しかし多くの医師は、医師という役割や専門知識を象徴するものを着用したり携帯することは、患者には安心感を与え、自分には責任と権威を自覚させる効果があると考えている。私たちが身につけているものは、まわりの人の反応を変え、それが私たちを変えるのだ。

「ハイヒール」は身長を高くするだけではない

仕事をしている女性の多くは、ハイヒールは履きたくないけれど、どうしてもやめられないと言う。なぜか? 文字通り、ハイヒールは履く人の背を高くしてくれて、権威ある人のような印象を与えるからだ(男性の中にも同じ理由で踵の高い靴を履く人がいることはよく知られている)。

しかし、ハイヒールが高くしてくれるのは身長だけではない。たとえば、ハイヒールが硬い床を叩く音は、だれかの到着を告げる音だ。兵隊が伸ばした脚を高く上げて行進する様子を連想してしまうのは私だけだろうか。

女性の場合ほど劇的ではないが、私が知っているワシントンDCの政治関係者は、議会での証言に呼ばれたときはソールの硬い靴を履くという。大理石の床を叩く自分の足音が舞台を整えるのに役立つと考えているからだ。「私が来たことを足音が告げるという雰囲気が好きなんです」。それが彼の登場の仕方だ。彼の足音は、議場の人びとに、この人物はあなどってはいけないということを告げる音なのだ。

女性にとっては、ハイヒールはセクシーなものでもあり、そこに権力が生まれる。服や靴で女性らしさや身体的魅力をアピールする人がいるのは、それが自分の権力を高めてくれると信じているからであり、多くの場合確かにその通りだ。ただし注意が必要だ。プロフェッショナルとして仕事をする場合には、ピンヒールはさほど効果を発揮しない。それに、物理学的に言っても細いヒールは転びやすい。

「スーツ・アップ」(suit up)という言葉は、プロフェッショナルが大きな仕事をする前に行うメンタル面での準備という意味で辞書に載っている。プロっぽく見えるというだけでなく、スーツを着ると、男性でも女性でも、身体のラインが角張り、肩幅が広がって身体的に頑強そうに見える。

人びとと共有する現実ではなく、むしろ自分だけのプライベートな現実の強化が必要なこともある。いずれにしても、パワフルに行動しなければならない状況では、着る服や持ち物は私たちに自信を与え、自身ありげに見せ、その役割にふさわしい気分にしてくれる。

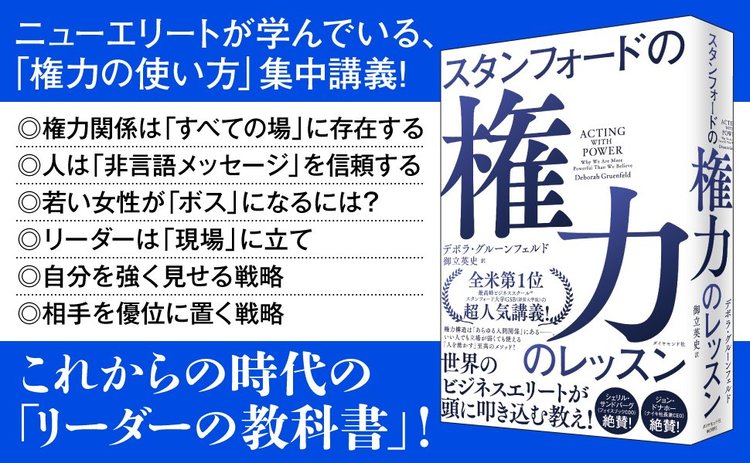

(本原稿はデボラ・グルーンフェルド著『スタンフォードの権力のレッスン』〔御立英史訳、ダイヤモンド社〕からの抜粋です)