Photo:Liv Oeian / Shutterstock.com

Photo:Liv Oeian / Shutterstock.com

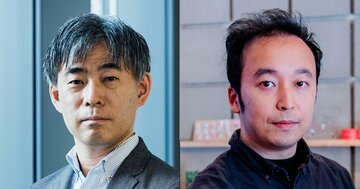

東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学などを統括・運営する東京都公立大学法人は、2021年7月に国内の国公立大学では初めて「気候非常事態宣言」を発出した。国連環境計画(UNEP)によれば、世界で7000以上の高等教育機関が気候非常事態の共同宣言に合意したとされるが、日本の大学での宣言はわずか4つ。機運が高まらない中、首都における公立大学が手を挙げた意義とはいかなるものか。東京大学名誉教授で、同法人理事長を務める山本良一氏に聞く。(聞き手、構成/音なぎ省一郎)

気候非常事態宣言に見る日本と海外、大学の意識の違い

――東京都公立大学法人は7月16日に、日本の国公立大学としては初めて気候非常事態宣言を発出しました。国内における意識の広がりをどのように捉えていますか。

国会では2020年11月に衆参両院で気候非常事態宣言を可決していますし、すでに95の地方自治体が宣言を発出しています。専門家はもちろん、政府や自治体レベルでは、気候変動に対する認識は高まっているといっていいでしょう。

ただ、一般に広がっているかと聞かれれば、まだまだといわざるを得ません。宣言を表明している大学は私ども以外で3大学、企業では日建設計など2社です。後は日本建築学会や環境経営学会、日本環境学会など幾つかの学会に限られています。

宣言の数はもちろん重要ですが、問題は今が「気候危機」であることの認識です。すでに危機という状況にあって、すぐに対策を実行しなければならないという認識は、十分に広がっていないのが現状です。

――気候非常事態を宣言しても、その後の行動が伴わなければ意味がありません。宣言の実効性を高めるにはどうしたらいいでしょうか。

例えば、英国や米国の大学の多くは、自発的にカーボンニュートラルを実現することを誓約しています。すると今度は、いろんなNGOが自発的に調査を始め、誓約した大学の「その後」をチェックし、目標達成度を公表するのです。これは大学の行動変容につながり、宣言の実効性に大きな影響を及ぼす動きとなります。

他に、英国では「Times Higher Education(THE)」が、毎年「THEインパクトランキング」を発表しています。これは気候変動に対するアクションやジェンダー平等など、大学がもたらす社会的、経済的インパクトをSDGsの17の目標に沿って設定し、ランキングするものですが、これが研究や教育のレベルと同じくらい大学の評価・評判に大きな影響を与えるため、各大学はこの結果を大いに気にしています。こうしたランキングへの影響を考えれば、宣言しておしまい、とはなりません。