リモートワーク、残業規制、パワハラ、多様性…リーダーの悩みは尽きない。多くのマネジャーが「従来のリーダーシップでは、もうやっていけない…」と実感しているのではないだろうか。

そんな新時代のリーダーたちに向けて、認知科学の知見をベースに「“無理なく”人を動かす方法」を語ったのが、最注目のリーダー本『チームが自然に生まれ変わる』だ。

部下を厳しく「管理」することなく、それでも「圧倒的な成果」を上げ続けるには、どんな「発想転換」がリーダーに求められているのだろうか? 同書の内容を一部再構成してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「やれる気しかしない!」

──「内側」から人を動かす原理

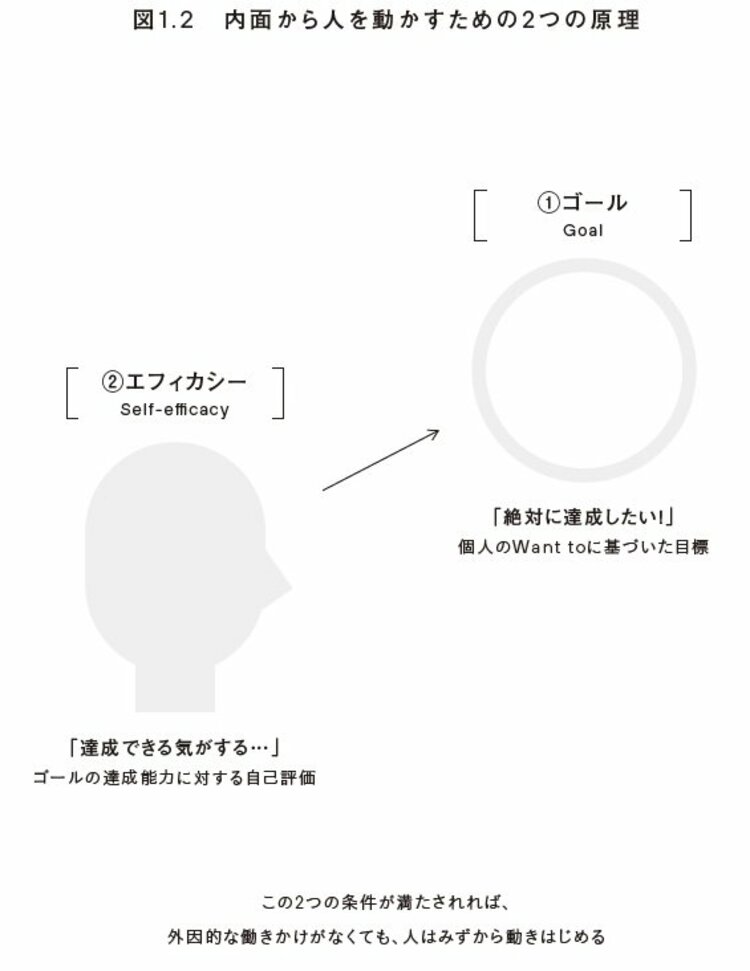

前回は「内面から人を動かす原理」の1つめとして「ゴール」の重要性についてお伝えした。

今回で強調しておきたいのは、2つめの核心「エフィカシー」だ。

エフィカシー(Efficacy)とは、「効力」とか「効能」を示す英単語だが、ここではあえてセルフ・エフィカシー(Self-efficacy)、つまり「自己効力感」の意味合いに限定していることに注意してほしい。

自己効力感とは「一定の行為・ゴールの達成能力に対する自己評価」であり、「自分はそれを達成できるという信念」である。

もう少し砕けた言い方をするなら、「やれる気がする/やれる気しかしない」といった手応えのようなものだと考えてもらっていい。

まず押さえておきたいのは、「エフィカシー」と「やる気(モチベーション)」は似て非なるものだということだ。

Xという行為にエフィカシーを抱いている人は、「自分はXを実現できる」という信念を持っている。

これは決して「(できるかどうかわからないが)自分はXをできる。なぜなら……」という自分への説得ではない。

また、「(できるかどうかわからないが)自分はXをやってみせるぞ!」といった決意などとも違う。

「自分はXをできる気がする/できる気しかしない!」というシンプルな自信であり、それ以上でもそれ以下でもないのだ。

エフィカシーは決して特殊なものではない。

われわれ誰もが日常的に抱いている認知だ。

たとえば、「明日の朝、あなたは歯を磨くことができるか?」と問われれば、ほとんどの人は「できる。できる気しかしない」と答えるだろう。

これは、「明朝の歯磨き」というゴールに対して、あなたが十分なエフィカシーを持っている証拠だ。

同様に、オフィス業務のシーンであっても、「コピーをとる」とか「メールを出す」といった単純な作業について、多くの人は一定のエフィカシーを持っているはずだ。

つまり、そうしたタスクを「自分はできる」と信じている。

ゴールに向かって人が行動を起こすときには、エフィカシーが大きなカギを握っている。

たとえば、ゴールに対するエフィカシーが低いとき、すなわち、「自分がそれを実現できる」という確信が十分ではなく、心のどこかで「やれないかもしれない……」「やりたくない……」と思っているときには、ゴールはそれ自体、行動の内的原理として十分に機能しない。

そういう場合、ゴールを達成した際の「報酬」だとか、達成できなかったときの「損失・罰」だとかいった外因的な刺激がないと、人は達成に向けて動き続けることができない。

場合によっては、いくらそうやって外から「熱」を注入しても、どこかで息切れしてしまうケースも少なくないだろう。

逆に、そのゴールに対して十分なエフィカシーを感じているとき、つまり、「これなら自分にできそうだ」という認知を抱いているとき、人はスムーズに行動を起こすことができる。

そのとき、リーダーからの働きかけは必須ではない。

ゴールそれ自体が、行動を内側からドライブしてくれるからだ。

「やれる気しかしない。だから、やる」──それだけのことである。

内的原理に基づいて人を動かしていくときには、「(1)正しいゴールを設定する」と同時に、「(2)それに対する十分なエフィカシーを確保する」ことが必要になる。

これこそが「内因的な原理に基づくリーダーシップ」の基本的なモデルだ。

実際、リーダーが一見“何もしていない”ように思えるのに、次々と自発的なアクションやイノベーションがなぜか生まれてくるチーム・組織は、この2点のデザインに成功している。

「自分(たち)はこのゴールを達成したい。そして、実際に達成できる気がする」という認知をチーム内にデザインできてさえいれば、人は喜んで動きはじめる。

リーダーがいちいち発破をかけたり、ノルマや進捗を管理したりする必要もない。

気を遣って部下におべんちゃらを言ったり、昇進・昇給を匂わせたりもしなくていい。

もはや外部からの刺激は不要であり、それぞれのメンバーは、みずからの内面にあるエフィカシーという「熱源」を原動力にして、目的に向かって行動をとり続けるのである。

正しいゴールに対して「チームのエフィカシー」をデザインできれば、それまでたるんでいたチームの雰囲気はがらりと変わり、全員で目標達成に向かって動き出す状況をつくれるだろう。