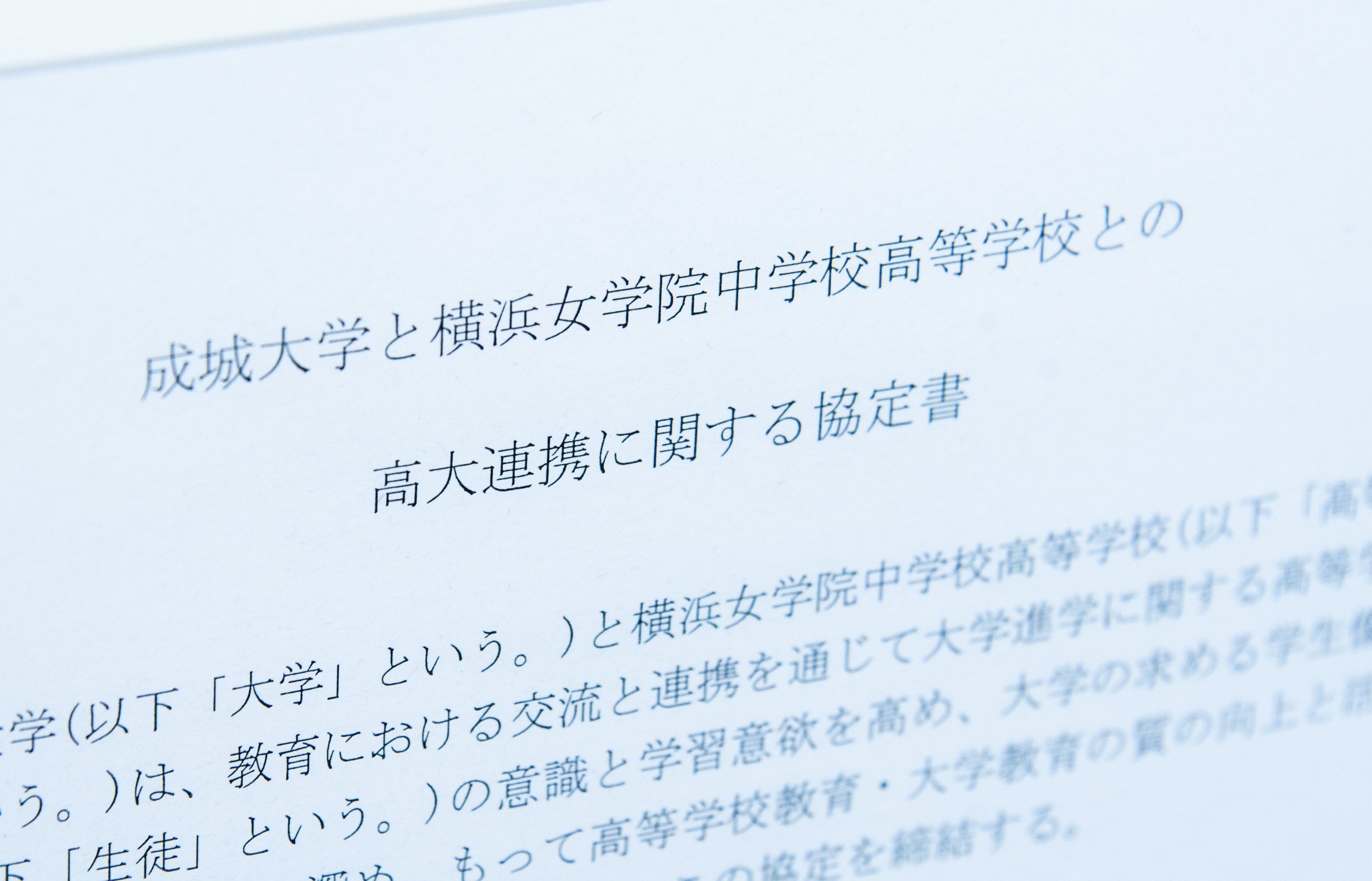

成城大学と締結した高大連携に関する協定書。同様の協定を次々に結ぶことで、生徒の多様な進路を確保している

成城大学と締結した高大連携に関する協定書。同様の協定を次々に結ぶことで、生徒の多様な進路を確保している

戦略的に結ばれた高大連携協定

平間宏一(ひらま・こういち)

横浜女学院中学校高等学校校長

1957年東京生まれ。母校サレジオ学院でのキリスト教教育の影響もあり、79年バプテスト教会で洗礼を受ける。母校の教育実習で感銘を受け、教員の道に進む。横浜学院女子中学校高等学校(現・横浜女学院中学校高等学校)英語科教員となり、国際教育部長、広報部長、教頭、副校長を歴任。2015年から現職。

――約半数の卒業生は推薦枠で進学していると。この10年間、先進的に高大教育連携の協定を結んでいかれましたね。

井手 本校は15年にスーパーグローバルハイスクール(SGH)アソシエイト校に選定されましたが、その事前審査への応募条件の一つに高大連携もありました。現状については表(下記参照)にある通りです。

11年から慶應義塾大、早稲田大、上智大、東京理科大、GMARCH各大学、横浜国立大、横浜市立大、成蹊大、成城大、武蔵大、明治学院大、日本女子大、津田塾大、東京女子大と進学研究会をベースに連携を深めていきました。

――進学研究会とはどのようなものですか。

井手 中3生以上を対象に、入試担当者が来校して、大学の説明はもちろん、学部・学科の説明や具体的な授業の話を聞くことができますので、これからの自分の学習や大学入試に向けての意識づけの機会になっています。また、提携大学や協力大学からは講師を招いての講義も行っています。

平間 進学研究会に大学の入試担当者が来校して学校の説明を受けるほか、連携・協力大学から講師を招いて、専門的な学びに触れる出張講義も実施してもらっています。中1から土曜教養講座も行っていますが、生徒は結構率直に思った通りの感想を言ったりします(笑)。

――女子は手厳しいですね(笑)。そうしたことの積み重ねで進路を選んでいくのですね。その点、系列大への進学率が高い付属校だと進学可能な方向性が限られ、生徒の進路が絞られてしまう可能性もあると思います。

平間 付属校のように進学先が決まってしまうと、勉強しなくなる可能性もありますしね。中には学力をつけて、系列大以外にチャレンジしたい生徒もいますから、一般選抜に向けた受験勉強の意味はあります。

一方で、受け皿として推薦枠が確保されていると、それだけ生徒の選択肢も増えます。選択の自由がある上で受け皿もあるというのが一番好ましいことではないかと思います。

――それは新しいスタイルです。こういうものが必要とされるようになった、そのきっかけは何なのか。一つは少子化があると思いますし、学習指導要領に「探究」が入ったことで、大学入試がペーパー試験だけではなくなってきたことも大きいと思うのですが。

平間 学校推薦型の面白みというものはあると思います。AIで仕事がなくなっちゃうぞと、自分たちで物事を考えることから入って、いまは授業改革の真最中です。昔からPBL(問題解決型)と言ってきましたが、実際はどうなのか。その能力と出口である大学進学はどのように結びついていくのか。授業に決まり事がなくなってしまう側面もありますが、ようやくこの国も動きだしてきた。そのときに、進路保証はどうなるのかが問われます。