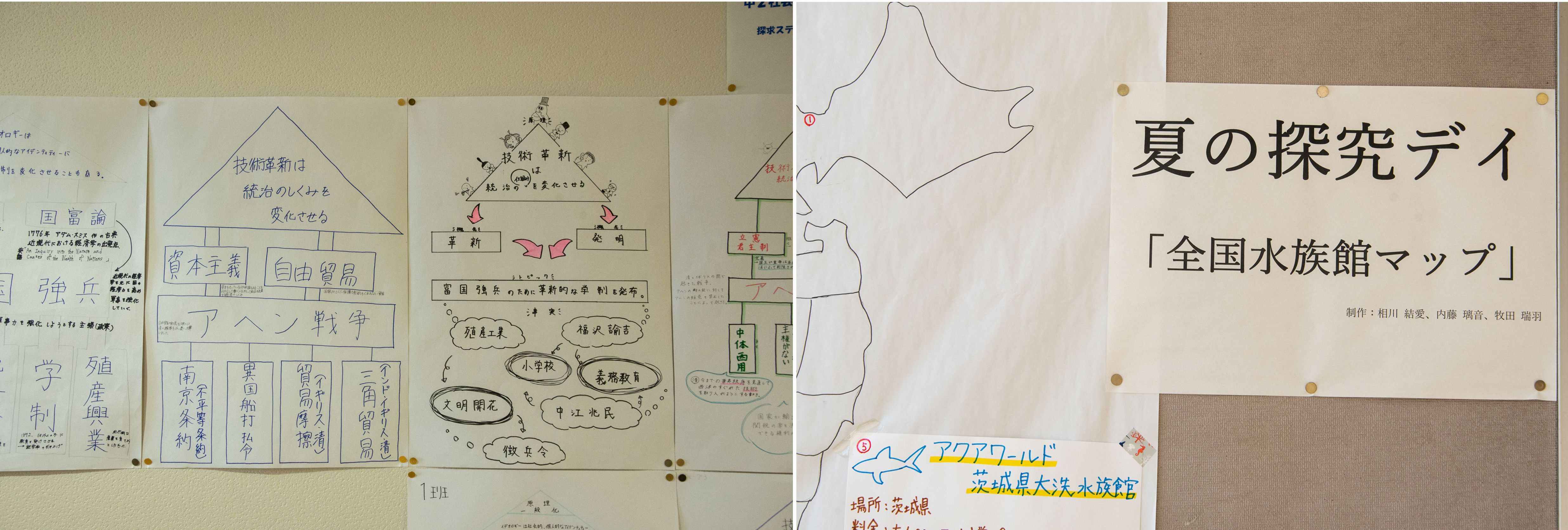

力を入れている探究型の授業への取り組みが高大連携での評価につながる。18年に国際教養クラスを新設、一般クラスをアカデミークラスと改称した

力を入れている探究型の授業への取り組みが高大連携での評価につながる。18年に国際教養クラスを新設、一般クラスをアカデミークラスと改称した拡大画像表示

生徒が自分のキャリアを考える手助け

――大学の研究室に行ったりもするのですか。

井手 コロナ禍で人数を制限していますが、上智大、立教大や早稲田大に行っています。授業に参加させてもらったりもしました。成城大で行われた総合的な学習の授業などの取り組みを発表する富士通支援の高大連携分科会に、成城の付属高校や北海高校と一緒に参加しました。オンラインで行われ、成城大のゼミも参加したもので、うちの生徒も受賞していました。これも高大連携の一つですね。

――やりたいことを大学の資源を活用しながら行うことが一番いいことだと思いますね。他校と競い合うことで、生徒も自信を持つでしょうし。

井手 オンラインで実施できるので敷居が低くなりました。水曜の7時限目には全学年で研究の時間がありまして、そこでSDGsに関していろいろ取り組んでいます。日本女子大とも出張授業や講義参加などで連携をしているのですが、新しい学部ができたこともあり、推薦枠の増枠を検討していただける話もあります。

――大学の側でもそういった新しい取り組みをしている生徒さんが欲しいでしょうし、推薦枠という形で結果がついてくるわけですね。以前の高大連携はどの大学と連携するかを重視したようですが、いまは学部学科・専攻がより具体的になっている。

平間 日本の大学もいま変わりつつあると思います。自己実現のための学びをしていけることはいいことだと思います。

井手 これまではどちらかというとアカデミックな大学・学部との高大連携でしたが、実学系でも開拓していきたいと考えています。まだ具体的に大学名などは言えませんが、それぞれの分野でエッジの立った理工系、医療系、生活科学系の学部学科などとの連携を考えています。

――具体的な推薦枠が目の前にあった方が生徒の選択にも参考になりますし、一般受験で取り組んでもいいわけですから。ある女子校では、進学した生徒が優秀だったことからその私立大医学部の推薦枠をもらうことができたといいます。

平間 大学側が、いい子だと思ったらうちの学校の指定枠からだったと。もしダメだと思ったら、その枠はなくなるよと、指定校推薦が決まった生徒たちにこの前言ったところです。

指定校推薦で行ったうちの生徒がどういう学びをしているのか、というレポートをいただく大学もあります。卒業後の進路まで、きめ細かく。

――そういうきめ細かさは女子には大切ですね。

平間 時には生徒を突き放すこともありますが、そのときでも後ろでは生徒を支えるセーフティーネットを張っています。それが女子校の魅力でもありますから。

1886年に前身となる横浜千歳女子商業学校が創立されてから、136周年を迎える横浜女学院。キリスト教教育は1952年に開始された。戦時中は帝国陸軍に接収され、数本の地下壕が掘られたため、新館建設時にはその埋め戻しだけでも1年の時間と多額の資金を費やしている

1886年に前身となる横浜千歳女子商業学校が創立されてから、136周年を迎える横浜女学院。キリスト教教育は1952年に開始された。戦時中は帝国陸軍に接収され、数本の地下壕が掘られたため、新館建設時にはその埋め戻しだけでも1年の時間と多額の資金を費やしている